Che cosa sapeva di cosi terribile Federico Caffè? E’ stato ucciso per un segreto incoffessabile oppure si è trattato di fuga volontaria o suicidio per tutta una serie di tristi accadimenti? Il mistero rimane.

Roma – Chiunque abbia conosciuto Federico Caffè lo descrive come economista sui generis, con una componente emotivo-caratteriale molto spiccata. Le sue teorie e i suoi insegnamenti furono pionieristici nell’inquadrare l’essere umano, e il suo benessere, come base e scopo finale di ogni sistema economico prospero. Nell’ultimo decennio di vita Caffè, si vede particolarmente preoccupato dall’affievolirsi della vocazione riformatrice della sinistra italiana. In un articolo pubblicato nel marzo 1982 sul Manifesto denuncia, tra l’altro, i poteri occulti degli operatori borsistici e il lassismo nei confronti dei controlli sui movimenti di capitale.

Il professore vede sgretolarsi davanti ai suoi occhi, a poco a poco, l’intera dottrina Keynesiana, a favore dell’ascensione di un capitalismo ultra liberista, nei confronti del quale, sempre secondo Caffè, è necessaria una stretta sorveglianza sia ai movimenti di capitale sia alla speculazione internazionale. Lo sconforto del professore pescarese è legato indissolubilmente anche al raggiungimento dei limiti d’età per l’insegnamento, sua unica vera ragione di vita. Abbandonare tutto in un periodo come gli anni Ottanta dello scorso secolo, in cui il neoliberismo si stava riappropriando degli spazi sottrattigli per trent’anni del pensiero keynesiano, vuole dire sentire di aver fallito su tutto il fronte, niente più politiche anticicliche per scongiurare le crisi, niente più priorità del walfare state.

Poi il lento stillicidio negli ultimi anni la vita: a distanza di poco tempo Federico Caffè perde la madre ultranovantenne e la vecchia tata Giulia, colpita da un tumore, a cui l’economista era profondamente legato. Alla morte delle donne della sua vita si aggiunge anche la perdita tragica e inaspettata di amici e allievi, tra cui Fausto Vicarelli, collega alla Sapienza morto in un incidente stradale nel 1986, ed Ezio Tarantelli, economista assassinato dalle Brigate Rosse nel 1985 a causa del ruolo svolto nel taglio degli scatti della scala mobile decretato nel 1984. La depressione in cui cade il professore è profonda e, la malattia sua e quella del fratello, non faranno che acuirla progressivamente. Federico Caffè arriverà addirittura a chiedere a Daniele Archibugi, suo affezionatissimo studente, di aiutarlo a togliersi la vita. Lo stesso Archibugi rivela, in un intervista del 2022 per la presentazione del suo libro “Maestro delle mie brame, alla ricerca di Federico Caffè.”, che il professore Caffè non voleva farsi curare e che gli altri docenti avevano deciso di tenere nascosta la cosa, sia perché all’epoca c’era ancora uno stigma per questo tipo di malattia, sia perché temevano che la diffusione della notizia avrebbe potuto danneggiare la carriera dei suoi allievi.

La scomparsa

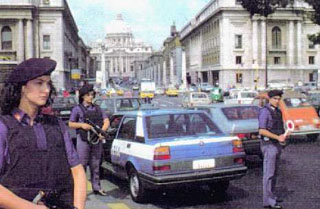

Quando scompare, Federico Caffè ha 73 anni e ha abbandonato l’insegnamento da due. A dare l’allarme alla polizia il 18 aprile del 1987 è il fratello Alfonso, coinquilino del professore nell’appartamento di via Alberto Cadlolo al civico 42 a Monte Mario. Le indagini sulla scomparsa del professore vengono condotte dalla Mobile di Roma, all’epoca diretta da Rino Monaco, futuro Questore della capitale, con l’ausilio degli investigatori della terza sezione guidata da Nicola Cavaliere, anch’egli futuro Questore di Roma. La totale assenza di segni di colluttazione o violenza suggeriscono immediatamente agli investigatori l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Nonostante questo alcune peculiarità appaiono lampanti anche agli occhi più inesperti. L’orologio, il passaporto e il libretto degli assegni sono sul comodino della camera da letto, accanto agli occhiali da vista e al libro di Sciascia “La scomparsa di Majorana”, opera che tratta della scomparsa e presunta morte del fisico siciliano Ettore Majorana avvenuta nel 1938.

Le concitate ore di ricerca in seguito alla denuncia di sparizione vengono ricordate da Antonio Del Greco, tra gli investigatori della settima sezione della Mobile capitolina: “Ci venne segnalato dal commissariato di zona che c’era stata questa scomparsa. Ho partecipato alle ricerche dirette, con battute nella zona vicino a casa, ci aiutavano i cani e gli elicotteri. E anche alle indagini, abbiamo sentito i familiari, cercando di capire le motivazioni. Dovevamo mettere a fuoco bene la figura del professore. Perché anche se era una persona notissima, non avevamo notizie, ad esempio sul suo stato di salute”.

Alla ricerca si unisce anche un gruppo di studenti de “La Sapienza”, in una commovente maratona di solidarietà dalla durata svariate ore, ma né Federico Caffè né il suo corpo verranno mai trovati. C’è chi parla di suicidio, c’è chi parla di ritiro presso un convento, come la suggestione evocata per il protagonista del libro di Sciascia trovato sul comodino del professore. C’è chi parla anche di un romantico auto esilio da una società in cui ormai sempre meno il professore si riconosceva. Il rincorrersi delle più svariate ipotesi sulla scomparsa di Caffè non porteranno a nessuna pista significativa, tant’è che il 15 aprile del 1988 viene dichiarata la sua presunta morte.

A distanza di quasi 40 anni, la scomparsa di Federico Caffè si perde tra le centinaia di misteri all’italiana. Al fine di sottolineare cosa Federico Caffè abbia in realtà rapprentato e quanto abbia significato per il nostro Paese rimandiamo alle parole di Daniele Archibugi, l’ultima pennellata di questo ritratto biografico:

“Queste testimonianze mostrano che in ogni rapporto umano che instaurava, col suo garbo e la sua riservatezza, Caffè lasciava un seme destinato a fiorire. Chi è entrato in contatto con lui si sente in debito per quello che ha ricevuto e allo stesso tempo colpevole perché non ha avuto l’occasione di ricambiare. E tenta di saldare quel debito con gli strumenti vigorosi del ricordo e della narrazione”.