La festa, un tempo espressione comunitaria e sovversiva, oggi sembra smarrita. C’è ancora speranza per il rito condiviso?

La festa ha una particolare funzione sociale. E’ un momento per rinsaldare l’unità sociale e ha la capacità di trasportare la collettività in un mondo del tutto diverso da quello in cui ordinariamente si vive. Si tratta di un complesso di azioni sociali che acquistano senso e identità nelle interpretazioni di chi la vive e vi partecipa. Non solo: la festa è un’istituzione dinamica che si evolve e si adatta ai mutamenti sociali ed economici della società e per questo motivo la ritroviamo come tratto comune di tutte le comunità umane e nella storia.

Oggi è diventata anche un importante strumento di marketing territoriale e di consumo. Rappresenta un momento di rottura o interruzione del tempo lavorativo. Lo scandire del tempo è sempre stato di fondamentale importanza nelle tradizioni contadine e, non a caso, molte delle festività che conosciamo oggi hanno proprio origine in questo modo, durante i momenti di passaggio stagionale.

Secondo l’antropologia, che di questi aspetti se ne intende “in primo luogo, la festa è una qualsiasi attività rituale correlativa dell’organizzazione sociale del tempo”. Alcuni fanno una netta distinzione tra le feste del passato e le feste odierne, sostenendo che le feste “nuove” sono ormai prive di radici storiche e religiose, animano i centri commerciali e sono solo occasioni di consumo. Una volta c’erano i rituali estatici di gruppo, grandi manifestazioni di massa che permettevano a tutti, maschi e femmine, giovani e vecchi, di esprimere insieme la propria gioia di vivere.

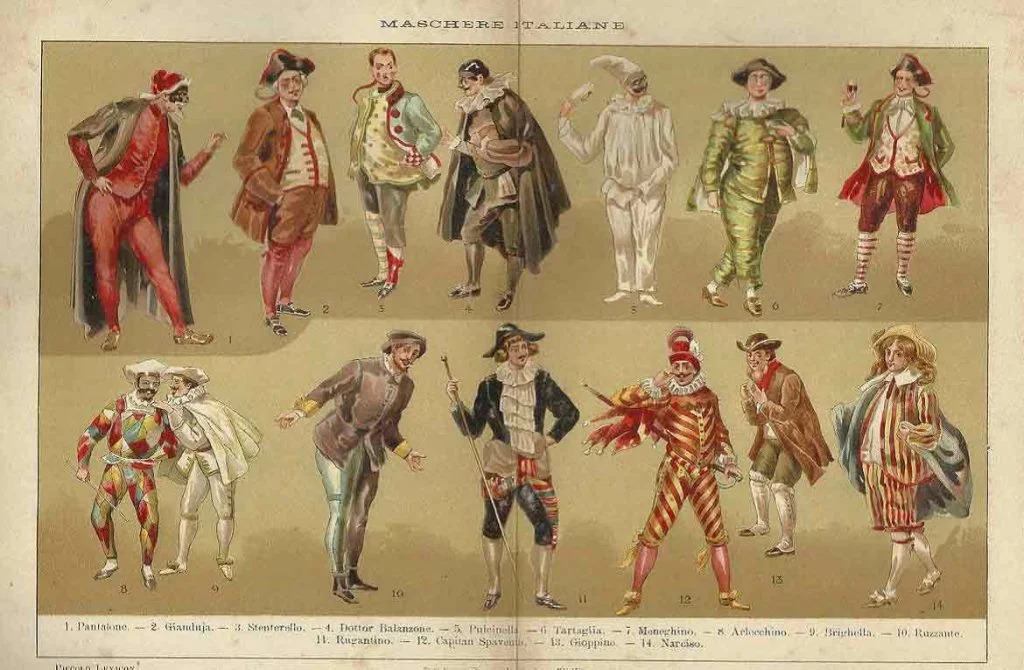

I rituali collettivi hanno assunto forme diverse in relazione ai luoghi e epoche, raggiungendo lo spirito più alto nel carnevale, la festa per eccellenza. Se la festa ufficiale, accettata dalle istituzioni, serviva alla conservazione dello status quo, il carnevale era l’esaltazione del divenire, del mondo capovolto, dell’indefinito e della scomparsa dei rapporti di potere ed era la combinazione tra sacro e profano, sublime e infimo, alto e basso. Col passare dei decenni, tuttavia, le autorità iniziarono a detestare il carnevale, perché l’enorme numero di persone che vi partecipavano potevano agevolare crimini e rivolte. Una corrente di pensiero ha spiegato la trasformazione con l’avvento del capitalismo.

Mentre il lavoro dei campi era scandito dalle stagioni, il lavoro in fabbrica prevedeva una costante produttività e, quindi, gli svaghi e il divertimento erano visti come ostacoli. Questo timore delle istituzioni verso le feste popolari non era dovuto all’ordine pubblico, ma al fatto che esse fossero l’espressione delle classi subalterne.

Oggi il carnevale è stato assorbito dai meccanismi del marketing consumistico, per cui il rito collettivo, inteso come forma di liberazione, è stato quasi annientato, tuttavia ci sono stati rigurgiti per rimettere in moto l’antico spirito sovversivo. Furono i situazionisti, alla fine degli anni ’50, che, con la “Teoria dell’Urbanismo Unitario”, proponevano di inventare situazioni, giochi di una nuova essenza, ampliando la parte non-mediocre della vita, diminuendone, per quanto possibile, i momenti nulli.

Oggi il controllo sociale della festa è diventato più sottile, perfido. Se un tempo era autogestita per poi passare sotto il controllo delle autorità religiose e statali, oggi sono le aziende ad organizzare il divertimento di massa. Il crescente annullamento degli spazi di spontaneità ha trasformato le persone in individui sempre più soli che raggiungono una felicità privata solo attraverso il consumo e il web. Si ritroverà la festa perduta? Chissà!