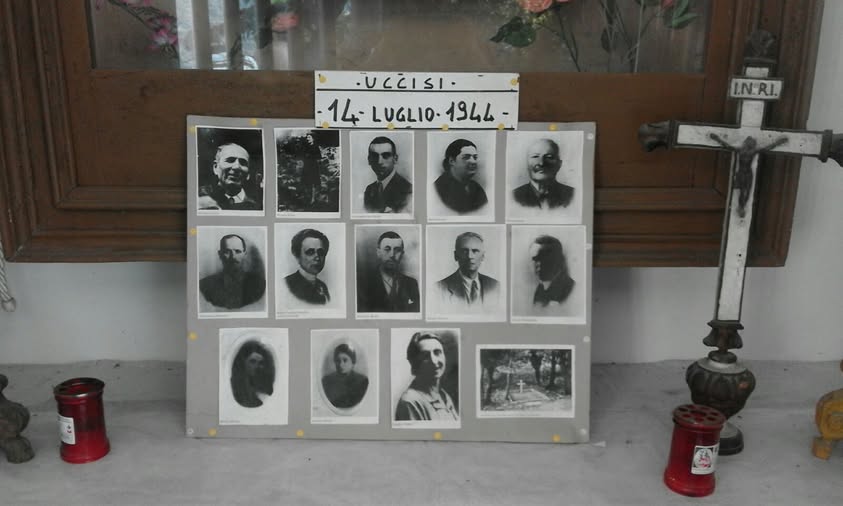

Nella notte tra il 13 e il 14 luglio 1944, tredici civili furono trucidati dai partigiani comunisti in un massacro dettato dall’odio ideologico.

Arcevia – Nel panorama complesso e doloroso della guerra civile italiana, alcuni episodi emergono per la loro particolare crudeltà e mancanza di qualsiasi logica militare. Tra questi, la strage consumatasi ad Arcevia, piccolo centro delle Marche, rappresenta uno dei momenti più bui di quel periodo tormentato, quando l’odio politico si trasformò in violenza cieca contro persone completamente estranee al conflitto.

L’eccidio del luglio 1944

La tragedia si consumò nella notte tra il 13 e il 14 luglio 1944, in un momento particolare della guerra: le forze tedesche stavano ormai abbandonando la zona e la situazione militare locale si era stabilizzata. Fu proprio in questo contesto che un gruppo di partigiani comunisti delle brigate “Garibaldi” mise in atto quello che può essere definito un vero e proprio massacro ideologico.

Tredici persone furono prelevate dalle loro case durante la notte e condotte in località Madonna dei Monti, dove furono torturate e giustiziate. Nessuna di loro fece ritorno a casa. L’operazione fu condotta con una brutalità che andava ben oltre qualsiasi logica militare, rivelando una matrice puramente vendicativa e ideologica.

Vittime senza colpa

L’esame delle persone uccise quella notte rivela immediatamente l’infondatezza delle accuse di collaborazionismo mosse dai partigiani. Tra le vittime spiccava la figura di Mario Santini, professionista di 61 anni specializzato in agraria, la cui storia personale smentiva categoricamente qualsiasi ipotesi di tradimento. L’uomo aveva infatti perso il figlio diciassettenne Giorgio, deportato dai tedeschi dopo una rappresaglia e morto in un campo di concentramento tedesco.

Altri nomi dell’elenco delle vittime confermano l’assurdità delle accuse: Nazzareno Pandolfi, ex commerciante di 73 anni ormai in pensione, e Pietro Paggi, quasi ottantenne, difficilmente potevano rappresentare una minaccia per la sicurezza partigiana. Anche le sorelle Annita e Bianca Poiani, che vivevano del loro lavoro di ricamo, insieme alla vedova Maria Teresa Podestà di 63 anni, appartenevano chiaramente a quella categoria di civili inermi che mai avrebbero potuto stringere accordi con il nemico.

La testimonianza del dolore

Anni dopo la tragedia, nel 1955, Luciano Anselmi – che all’epoca dei fatti aveva dieci anni ed era il nipote di una delle vittime – affidò a un giornale la sua testimonianza di quei giorni terribili. Il suo racconto, pubblicato su “Il Borghese”, offre uno spaccato drammatico del clima di terrore instauratosi nel paese dopo l’eccidio.

Il giovane testimone racconta di aver visto, la mattina seguente al massacro, un cartello minaccioso esposto fuori dal municipio che intimava di non suonare le campane a morto, bollando le vittime come traditori. Ai familiari venne persino raccomandato di non mostrare il loro dolore pubblicamente, per non provocare ulteriori reazioni violente.

La descrizione del trasporto dei corpi al cimitero, “ammassati come bestie” sui carri, e l’impossibilità di celebrare qualsiasi forma di cerimonia funebre, dipinge un quadro di umiliazione che si aggiungeva al dolore per la perdita dei propri cari. Anche il parroco locale, terrorizzato, assunse un atteggiamento ostile verso i parenti delle vittime.

Il regno del terrore

La violenza non si limitò alla notte del massacro. La famiglia di Anselmi fu costretta a fuggire in campagna per timore di essere inclusa in una “seconda ondata” di rappresaglie. Il bambino conservò per sempre il ricordo traumatico dei corpi mutilati e delle dita amputate per rubare gli anelli.

Il clima di paura persistette per anni. Molti cittadini, pur conoscendo personalmente le vittime e la loro innocenza, preferirono fingere di credere alla versione ufficiale del “tradimento”, arrivando persino a non salutare più i parenti delle vittime per non compromettersi politicamente.

L’impunità come seconda tragedia

Una delle ferite più profonde lasciate dalla strage di Arcevia fu l’assoluta impunità di cui godettero i responsabili. Nessun processo, nessuna inchiesta, nessuna forma di giustizia per tredici vite spezzate senza ragione. Gli autori del massacro continuarono a vivere liberamente nella zona, alcuni mantenendo ruoli di prestigio nella comunità locale.

Questa impunità si estese anche al livello simbolico: secondo la testimonianza di Anselmi, i fiori deposti da qualche coraggioso cittadino sul luogo del massacro venivano regolarmente rimossi, impedendo persino una forma spontanea di commemorazione.

Il silenzio della storia

La strage di Arcevia rappresenta uno degli episodi più significativi di quella violenza “gratuita” che caratterizzò alcuni momenti della guerra civile italiana. A differenza di altre stragi, infatti, questo eccidio non ebbe alcuna giustificazione strategica o militare: si trattò di un crimine puramente ideologico, perpetrato quando la guerra era già finita.

L’episodio è rimasto largamente assente dalla narrazione storica ufficiale, vittima di quella “memoria selettiva” che ha caratterizzato il racconto della Resistenza italiana. La difficoltà ad ammettere che anche tra i “liberatori” ci fossero stati criminali ha contribuito a cancellare dalla memoria collettiva il dolore di queste famiglie.