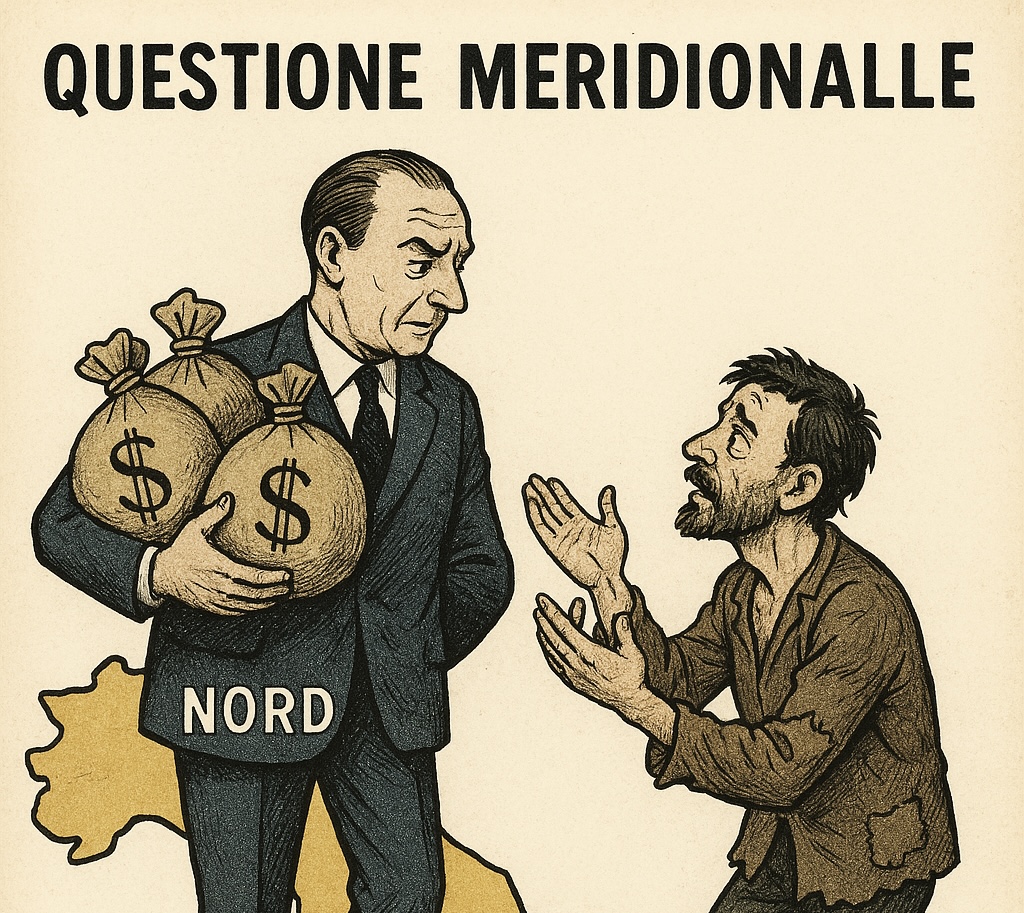

Il Meridione, depredato delle sue ricchezze, ha sempre arrancato, non riuscendo a liberarsi del ruolo di subalternità che gli era stato imposto. Ieri come oggi.

Sud, l’eterno saccheggio di risorse! Nell’ultimo decennio ricerche storiografiche hanno rivisitato il processo di unificazione della nostra nazione. Ebbene, è stata oggetto di aspre critiche la visione edulcorata e retorica del Risorgimento come lotta di indipendenza per liberarsi dal gioco austro-ungarico e per creare l’unità d’Italia. Se questo può essere vero per il Nord del Paese, non certo nel Mezzogiorno dove le spinte alla creazione di un unico Stato erano più fievoli. Gli storici più accorti ai fatti hanno parlato di annessione e di saccheggio, nel senso che le risorse finanziarie furono sottratte ai Borboni e, secondo alcune ipotesi, questo è stato il motivo principale dell’aggressione.

La storia è nota: il Sud, depredato delle sue ricchezze, ha sempre arrancato, non riuscendo a liberarsi del ruolo di subalternità che gli era stato imposto. Inoltre, date le disagiate condizioni economiche, è stato sempre terra di emigrazione, sia nel periodo post-unitario che nei decenni successivi. La punta più alta è stata raggiunta all’inizio degli anni ’60 con l’esodo di milioni di persone, con scarso livello di istruzione, verso il famoso triangolo industriale del Nord, un’area geografica tra Torino, Milano e Genova, caratterizzata da un’alta concentrazione di attività industriali.

Serviva manodopera a buon mercato, richiesta soddisfatta dalla “Grande Emigrazione”. Successivamente la tendenza si è ripetuta a cicli, confermata da una recente ricerca a cura del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali, un istituto che si occupa di studi e ricerche socio-economiche) e Confcooperative (la principale associazione italiana che rappresenta, assiste e tutela le cooperative e le imprese sociali). Lo studio sottolinea l’impatto socioeconomico della “fuga dei cervelli” all’estero e nel Nord Italia. Il meridione si vede sottratte le migliori risorse intellettuali e le università si trovano con le casse vuote. Annualmente emigrano 134 mila universitari e 36 mila laureati.

Il costo di questo processo per le famiglie meridionali e l’economia territoriale è di oltre 4 miliardi annui. Un vero e proprio saccheggio sociale, economico, culturale e demografico. Un impoverimento lento e silenzioso che desertifica intere aree, con grossi interrogativi sul futuro del Meridione. La tendenza si è rafforzata con gli anni. Secondo i dati a disposizione del Ministero dell’Università è come se si fossero volatilizzati 157 milioni di euro di rette confluite negli atenei settentrionali, che, dalle iscrizioni hanno rimpinguato le loro casse di 277 milioni.

Ma a “piangere”, oltre alle Università, sono anche le famiglie che pagano, mediamente, 2066 euro, invece dei 1173 se i figli studiassero in loco. Gli atenei più seducenti per i giovani sono Roma, Milano, Torino, Bologna e Pisa. Mentre il percorso inverso è stato compiuto solo da 10 mila studenti. Al Sud i costi ammontano a 12 milioni, mentre nel resto d’Italia a 21,1 milioni. Il depauperamento è ancora più marcato se si guardano gli investimenti pubblici e privati dei laureati che spiccano il volo verso altri lidi. L’intero percorso di studi, dall’asilo nido alla laurea, ammonterebbe a 112 mila euro a studente.

I 13 mila meridionali, che si sono trasferiti all’estero e i 23 mila al Centro-Nord del Paese hanno sostenuto un costo per studiare di 4,1 miliardi. Forse buona parte della futura classe dirigente del Sud si vede “costretta” a lasciare le proprie zone, lasciandole in mano a povertà e criminalità. D’altronde qualche anno fa il noto scrittore Roberto Saviano definì il fenomeno “nuova depredazione del sud“.

E la politica resta impassibile allo scempio.