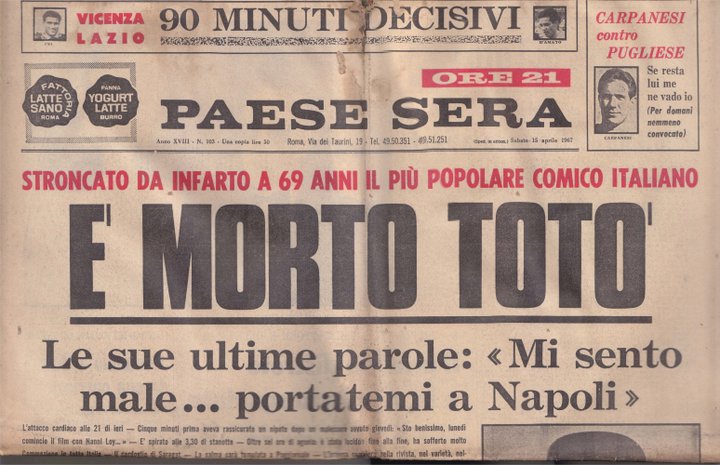

Il 17 aprile 1967 una folla immensa si strinse intorno alla salma del grande attore, ma dopo pochi giorni il “suo” Rione Sanità pretese il bis.

Napoli – Il 17 aprile 1967, alle 11.20, la salma di Antonio de Curtis, in arte Totò, lascia la chiesa di Sant’Eugenio a Roma, al termine di una semplice benedizione. È l’inizio del suo ultimo viaggio verso Napoli, la città che lo ha visto nascere e che lo reclama per un addio struggente. Alle 16.30, quando il corteo funebre si avvicina al casello dell’autostrada del Sole, una folla commossa si riversa lungo le strade, come un mare che si apre per accogliere il suo re.

Nella Basilica del Carmine Maggiore, tremila persone stipano la navata, mentre altre centomila si accalcano nella piazza antistante, un’immensa onda di dolore e amore. Un lungo applauso, quasi un grido, saluta Totò per l’ultima volta, accompagnato dal rintocco solenne delle campane. Napoli, in quel momento, non è solo una città: è un cuore che batte per il suo Principe.

L’atmosfera è carica di emozione, ma anche di un’umanità che solo Napoli sa regalare. Tra la folla, si sparge una voce che provoca curiosità e sgomento: qualcuno giura di aver visto Totò, vivo, tra i presenti. In realtà si tratta di Dino Valdi, attore e per anni controfigura del Principe, la cui somiglianza straordinaria genera malori e sussurri. Un episodio che sembra uscito da uno dei suoi film, dove realtà e finzione si mescolano, come se Totò, anche nella morte, avesse voluto regalare al suo pubblico un’ultima gag, il guizzo beffardo di un gigante dell’improvvisazione capace di prendere per i fondelli anche la grande livellatrice.

L’orazione funebre, pronunciata dall’amico e collega Nino Taranto, è un tributo commosso: “Totò non è morto, perché il suo genio vivrà per sempre nei nostri cuori”. Poi, la salma viene accompagnata nella cappella di famiglia dei De Curtis, a Poggioreale, dove riposa accanto al padre Giuseppe, alla madre Anna e a Liliana Castagnola, l’amata che segnò la sua giovinezza e per lui si tolse la vita

Ma Napoli non si accontenta di un solo addio. Qualche giorno dopo, un evento senza precedenti testimonia l’amore viscerale della città. Luigi Campoluongo, detto “Naso ‘e cane”, capoguappo del Rione Sanità, chiede alla figlia Liliana de Curtis di organizzare un secondo funerale, un rito simbolico nella chiesa di San Vincenzo, nel cuore del quartiere dove Totò era nato il 15 febbraio 1898. La bara è vuota, ma la folla è la stessa: migliaia di persone, tra lacrime e applausi, si stringono per rendere omaggio al “Principe della risata”. È Napoli che si riprende il suo figlio, in un abbraccio che supera la morte, come se Totò fosse ancora lì, a dispensare sorrisi e malinconia.

Antonio de Curtis non era solo un attore: era un simbolo, un ponte tra l’aristocrazia del suo sangue nobile (riconosciuto dal padre Giuseppe solo nel 1928) e la polvere delle strade napoletane. Nato in via Santa Maria Antesaecula, nel cuore della Sanità, era cresciuto tra quei vicoli disperati e fecondi, osservando la commedia umana che la sua mimesi avrebbe distillato in arte. La maschera di Totò, con quel volto asimmetrico, gli occhi vivaci e i gesti marionettistici, si era fatta icona dell’anima più profonda e verace di Napoli, ironica, tragica, pronta a fare i conti con il proprio destino senza dismettere il sorriso, seppur amaro.

Dai teatrini di rivista ai capolavori del cinema – da Miseria e nobiltà a Uccellacci e uccellini – Totò ha incarnato l’italiano che lotta, sogna e si arrangia, senza mai perdere la dignità. Ma dietro la risata si nascondeva un uomo complesso. La sua vita fu segnata da amori intensi e dolori profondi: il legame tormentato con Liliana Castagnola, che si tolse la vita nel 1930, lo accompagnò per sempre, tanto da dare il suo nome alla figlia. La relazione con Diana Bandini Rogliani, poi con Franca Faldini, rivelò un Totò romantico e vulnerabile, lontano dall’immagine del comico instancabile. E poi la cecità progressiva, che negli ultimi anni lo costrinse a recitare quasi al buio, senza mai smettere di lavorare. “Il pubblico è la mia vita”, diceva, e per quel pubblico ha dato tutto.

I suoi funerali non furono solo un addio ma la grandiosa consacrazione del mito Totò, plastica dimostrazione che tanto l’uomo quanto la maschera universale che incarnava appartengono prima di tutto al popolo, quello che la comicità del Principe ha saputo riscattare, mescolando poesia e critica sociale, le note malinconiche a quelle salaci e irridenti, con un solo obiettivo dichiarato, smontare i meccanismi del potere, nell’eterna lotta tra “uomini e caporali”, tenzone che non conosce confini generazionali. Per questo pellicole come “Totò, Peppino e la malafemmina” o “La banda degli onesti” sono capolavori che non ingialliscono, continuando a parlare ad un’Italia che, seppur radicalmente cambiata, si riconosce ancora in battute diventate ormai classiche. Anche l’intellettuale Pier Paolo Pasolini, che diresse Totò in “Uccellacci e uccellini”, vide in lui un poeta, capace di incarnare l’innocenza e la ribellione.

Il “funerale-bis” al Rione Sanità, voluto da un capoguappo, è forse l’immagine più potente di questa eredità. In quel quartiere difficile, dove Totò aveva imparato l’arte di sopravvivere, la bara vuota divenne un simbolo: il Principe non era morto, perché il suo spirito viveva nei vicoli, nei sorrisi, nelle storie di chi lo amava. Liliana de Curtis, testimone di quell’evento, raccontò anni dopo: “Mio padre apparteneva a Napoli, e Napoli non lo lascerà mai andare”. Oggi, a quasi sessant’anni dalla sua morte, il 15 aprile 1967, Totò resta un faro: il suo volto è su murales, le sue battute sono citate ovunque, e il suo nome è sinonimo di un’umanità che resiste.