La grande mostra a Villa Giulia racconta i tre secoli di vita della città e i suoi rapporti con Greci, Fenici, Latini, Celti e i popoli italici prima dell’avvento di Roma.

Roma – Etruschi di nuovo protagonisti a Roma nella grande mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo”, che ha aperto i battenti nei giorni scorsi nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. L’esposizione, visitabile fino al 7 aprile 2024, costituisce la terza e ultima tappa delle celebrazioni per il Centenario della scoperta di Spina, la più importante città etrusca dell’Adriatico scoperta nel 1922 nei pressi di Comacchio. Fino a quella data Spina era poco più di una leggenda, persa nel tempo nonostante diverse fonti letterarie ne avessero testimoniato la grandezza e la fama che la rese, tra la fine del VI e il principio del III secolo a.C., il più importante porto etrusco sull’Adriatico e uno dei più influenti dell’intero Mediterraneo preromano. Grazie all’avvio dei lavori di bonifica della Valle Trebba e poi agli scavi di Valle Pega, nell’arco di pochi decenni Spina tornava finalmente alla luce con oltre quattromila sepolture per lo più intatte e uno dei più importanti nuclei al mondo di ceramiche di importazione attica.

Cent’anni di scavi

Le celebrazioni dei cento anni da questa straordinaria scoperta archeologica hanno preso avvio lo scorso anno presso il Museo del Delta Antico di Comacchio con la mostra “Spina 100: dal mito alla scoperta”, per proseguire al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara con l’esposizione “Spina etrusca. Un grande porto nel Mediterraneo”, e chiudersi nello straordinario contesto del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con un percorso espositivo multimediale, arricchito da opere provenienti da importanti istituzioni italiane ed estere che raccontano l’eccezionale contributo scientifico che gli scavi di Spina hanno dato alla conoscenza dell’archeologia e della storia del Mediterraneo e mireranno a riannodare i fili della conoscenza attorno agli Etruschi e alle loro relazioni culturali, commerciali e sociali, allargando lo sguardo alle città dell’Etruria tirrenica.

Adriatico e Tirreno, Spina e Pyrgi, porti strategici che intrecciano le loro vicende con le dibattute origini degli Etruschi. Immaginario mitico e storia condivisa si uniscono quindi e si raccontano attraverso oltre 700 opere in mostra, provenienti da istituti culturali italiani ed esteri, in dialogo con gli oggetti delle collezioni permanenti e dei depositi del Museo.

Tre secoli di storia

Il percorso della mostra, coordinato dal direttore del Museo Valentino Nizzo, mira a calare la parabola dei tre secoli in cui visse Spina nel quadro più ampio della storia etrusca e della dialettica che scandì i rapporti culturali, economici e politici delle città e dei popoli che convergevano sul Tirreno e sull’Adriatico: Greci, Fenici, Latini, Celti, nonché gli altri popoli Italici che, come le tessere di un grande mosaico, componevano il quadro etnico della nostra Penisola prima dell’avvento di Roma. Il catalogo è edito da ARA edizioni.

La mostra comincia rievocando il momento della scoperta di Spina, il 3 aprile del 1922, così come è testimoniata dai suoi protagonisti, attraverso le immagini dei primi scavi e la documentazione redatta sul campo con scrupolo e amore dall’assistente Francesco Proni, i cui appunti originali sono esposti in sala.

Si esamina poi come le peculiari condizioni ambientali del Delta del Po, l’antico Eridano del mito, abbiano determinato al tempo stesso la fortuna e il destino degli uomini che hanno scelto di viverci. È infatti solo grazie alla loro straordinaria perizia idraulica che gli Etruschi hanno saputo domare un paesaggio che si rivela ancora oggi insidioso e soggetto a repentini mutamenti nonostante le sue indiscutibili potenzialità economiche e commerciali. La mostra ne ripropone con video immersivi l’evoluzione a partire dalle grandi mappe del Salone delle carte geografiche del Museo di Ferrara, accostandole ad alcune raffigurazioni dell’immagine di Dedalo, come lo straordinario vaso in bucchero con Dedalo/Taitale e Metaia/Medea da Cerveteri, del 630-620 a.C., e ad alcuni preziosi monili in ambra da Spina.

La vita quotidiana a Spina

Seguono diverse sale che raccontano come Spina emerse dal mito alla storia, dalla fondazione alla vita quotidiana della città e del suo porto, con le sue banchine, ricolme di merci e di beni di ogni tipo. Il ruolo primario di Spina nell’Adriatico e il rapporto preferenziale intrattenuto con Atene furono possibili proprio grazie alle capacità di una élite egemone la cui ricchezza e adesione ai modelli simbolici ed espressivi della cultura ellenica traspare con straordinaria efficacia da una selezione degli oltre 4000 corredi restituiti dalle sue necropoli.

Dopo aver conosciuto idealmente le attività frenetiche del porto e gli spazi della memoria delle necropoli, l’esposizione ci porta di nuovo alla scoperta dello spazio dei vivi, alla luce delle più recenti indagini condotte dell’università di Zurigo in sinergia con la Soprintendenza nell’abitato di Spina.

Protagoniste della sala sono dunque le attività artigianali e produttive, legate allo sfruttamento delle ricche risorse agricole e faunistiche del territorio, all’estrazione del sale o alla lavorazione della ceramica. Sarà così possibile penetrare idealmente nell’intimità delle case, per confrontarle anche attraverso la sfera dei rituali domestici con lo spazio sacro delle sepolture. Una sezione dedicata alle più recenti scoperte effettuate dalla Sapienza Università di Roma su concessione della Soprintendenza di Viterbo nel santuario e nell’abitato di Pyrgi consente un confronto con la realtà del porto “gemello” di Pyrgi quale luogo di confronto, accoglienza e integrazione con lo straniero: entrambi, come gli altri porti dell’Adriatico e del Mediterraneo, erano infatti città multietniche.

Il ricordo dei defunti

Attraverso la tradizione la comunità costruisce il proprio legame con il passato. Ciò che si vuole ricordare viene preservato, il resto è destinato all’oblio. La memoria dei defunti e il rituale funebre fanno parte di questo sforzo. Si definisce così uno spazio, quello dei morti, e un tempo, quello del rito, che costituiscono i due pilastri attorno ai quali la morte diventa un momento fondamentale per l’intera comunità e la sua storia. La mostra ricompone attraverso un’accurata selezione di oggetti il paesaggio della necropoli, l’organizzazione dei recinti sepolcrali, le modalità di sepoltura e le azioni rituali attraverso i quali la comunità di Spina costruiva ideologicamente e sociologicamente sé stessa celebrando i propri antenati.

La progressiva espansione di Roma verso il nord della penisola, culminata nel 268 a.C. con la fondazione di Rimini, segnò il tramonto dei precedenti assetti territoriali, determinando la lenta fine di Spina e la sua scomparsa dalla memoria collettiva. Già al tempo dell’imperatore Augusto, si era ridotta a un “piccolo villaggio”, come ricordava Strabone, lontano più di 15 km da quel mare che aveva garantito per quasi tre secoli la sua gloria.

Grandi capolavori in prestito

Fra i prestiti inediti, per la prima volta in Italia il frammento di tripode vulcente proveniente dall’Acropoli di Atene con l’apoteosi di Eracle, esposto accanto alla celeberrima Hydria Ricci.

Parimenti straordinario e inedito l’accostamento tra il monumentale cratere della tomba 579 di Valle Trebba e il coevo Altorilievo di Pyrgi , uno dei capolavori assoluti dell’arte antica. Entrambi sono caratterizzati dal mito dei Sette contro Tebe che, all’indomani delle guerre Persiane, cominciò ad assumere intorno alla prima metà del V secolo a.C. un potente significato ideologico, quale monito contro l’inciviltà e la barbarie di lotte fratricide, nelle quali tutti sono inevitabilmente destinati a soccombere.

Spina tra scienza e divulgazione

Il progetto della mostra e, più in generale, del Centenario, fortemente voluto dal Ministero della Cultura, ha coinvolto studiosi di primo piano e impegnato numerose istituzioni di livello sia nazionale che internazionale, con diverse iniziative scientifiche e divulgative coordinate dal Comitato Promotore e dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, in collaborazione con istituti territoriali del MiC, enti locali e università, fra cui la Direzione regionale Musei Emilia Romagna e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con le amministrazioni locali, ovvero il Comune di Comacchio, il Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna, e le Università nazionali e internazionali che da anni effettuano ricerche e scavi sull’insediamento antico: l’Università di Bologna, l’Università di Ferrara e l’Università di Zurigo.

Tutto il progetto del Centenario è racchiuso nel sito web: www.spinacento.it. La mostra di Villa Giulia sarà raccontata anche nella sezione dedicata del sito web istituzionale www.spina100.museoetru.it.

INFORMAZIONI

“Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo”

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Dal 10 novembre 2023 al 7 aprile 2024

www.museoetru.it

06 3226571

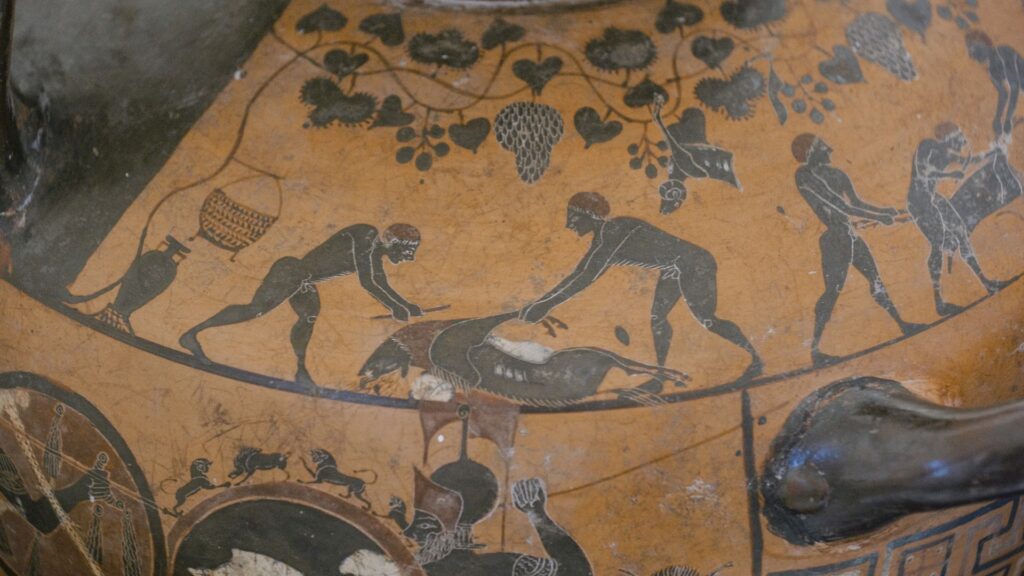

Immagine in apertura: Hydria etrusca a figure nere con il mito dei pirati tirreni trasformati in pesci, 510-500 a.C., provenienza sconosciuta (Vulci?), Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia