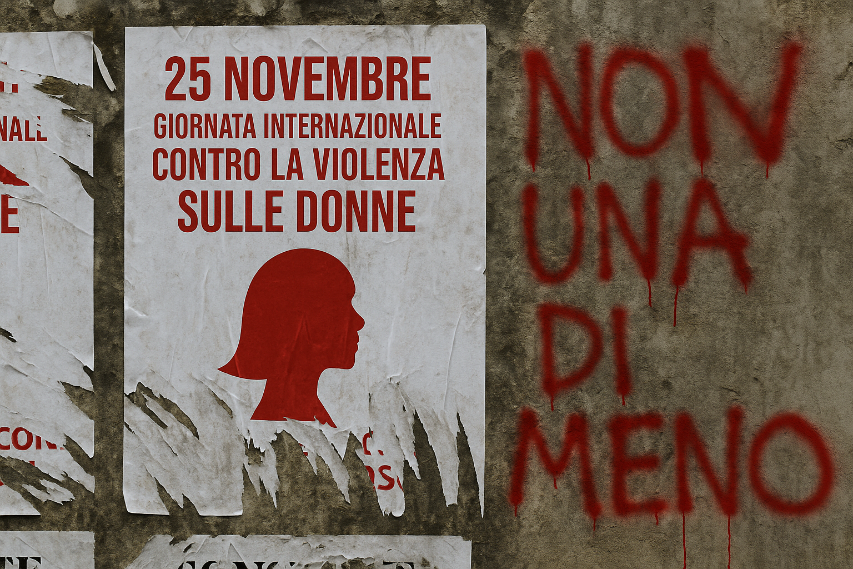

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne come scena di disconferma. La retorica istituzionale e il vuoto del pensiero.

Ogni anno, il 25 novembre si trasforma nel palcoscenico su cui le istituzioni recitano la parte dei custodi delle vittime, mentre nei tribunali e nei servizi continua a riprodursi silenziosa, intatta, la stessa incapacità di pensare il trauma che vorrebbero combattere. Una giornata che celebra ciò che non riesce a fare.

Si potrebbe pensare che il 25 novembre sia il momento in cui lo Stato, finalmente, si mette in ascolto. Invece è spesso l’occasione in cui si mette in posa. I presidenti, i direttori, gli amministratori, i “rappresentanti” delle istituzioni si presentano nei convegni con l’aria di chi compie un dovere gravoso, pronunciano due frasi protocollari tra una riunione e l’altra e tornano immediatamente a ciò che considerano il vero lavoro.

Le donne, nel frattempo, ascoltano. E mentre ascoltano comprendono — con una lucidità che non avrebbero voluto possedere — che il loro dolore continua a non avere un luogo mentale in cui essere accolto.

La violenza istituzionale comincia esattamente qui: nel momento in cui si parla di loro senza sapere nulla di loro, senza averle mai viste, senza aver mai sostenuto il peso psichico di ciò che portano. Ogni parola pronunciata a distanza dalle loro vite diventa un gesto di rimozione, un tentativo di dissolvere il trauma dentro la retorica, un rituale attraverso cui l’apparato si autoassolve.

Quando una donna entra in un’istituzione e porta con sé il proprio trauma – la confusione affettiva, la vergogna, l’ambivalenza, la paura, l’oscillazione tra dipendenza e desiderio di libertà – non sta semplicemente consegnando informazioni: sta introducendo nel campo gruppale un oggetto emotivo ad altissima intensità. È a questo punto che il livello cosciente, razionale, procedurale – ciò che Bion chiamerebbe il gruppo di lavoro – viene di fatto scalzato dal gruppo di base, governato non dal compito ma dall’angoscia. L’istituzione, come apparato psichico collettivo, si trova esposta a una serie di angosce: quella di frammentazione, perché la storia traumatica incrina l’immagine narcisistica di sé come luogo di giustizia. Quella persecutoria, perché la vittima viene vissuta, inconsciamente, come elemento disturbante che mette in crisi l’ordine interno. Quella di impotenza, perché il sistema percepisce di non avere davvero gli strumenti per trasformare quella sofferenza. E quella depressiva, che affiora come consapevolezza oscura di aver già fallito molte volte.

Di fronte a questo eccesso emotivo, il gruppo non “ragiona”: regredisce. Si organizza attorno ad assunti di base che hanno il sapore del riflesso primitivo. La donna viene infantilizzata, trattata come soggetto da contenere o sorvegliare più che da ascoltare. Oppure diventa bersaglio di un movimento di attacco–fuga: la si aggredisce sul piano della credibilità, la si mette in discussione, o la si evita, la si spinge verso la marginalità procedurale. O, ancora, si attivano dinamiche di accoppiamento interno: i funzionari si cercano e si rassicurano tra loro, costruiscono micro-alleanze autoreferenziali per proteggere la continuità del gruppo, condividendo narrazioni che hanno la funzione di anestetizzare l’impatto del trauma. Quello che in superficie appare come scarsa professionalità, confusione, disorganizzazione, è in realtà una regressione gruppale organizzata attorno alla difesa dall’angoscia.

Se si introduce Winnicott nella lettura, l’istituzione appare immediatamente per ciò che è: un ambiente non sufficientemente buono. Sul piano simbolico, tribunali, servizi, commissioni, centri “specializzati” dovrebbero svolgere la funzione di holding, di contenimento materno della sofferenza: offrire uno spazio in cui il dolore possa essere appoggiato senza venir rigettato. Invece, nella maggior parte dei casi, l’ambiente fallisce esattamente nel momento in cui è chiamato a reggere. L’angoscia della donna non viene trasformata, viene evacuata; non viene mentalizzata, viene ribaltata su di lei. L’istituzione, incapace di fungere da madre che pensa, si pone nella stessa posizione dell’uomo violento che non sopporta il limite: reagisce attaccando, svalutando, negando. Così la donna sperimenta un secondo fallimento ambientale: dopo non essere stata sostenuta nel contesto primario, non lo è nemmeno nel contesto che dovrebbe rappresentare la massima espressione di civiltà.

Su questo scenario si innestano le alleanze inconsce descritte da Kaës: patti taciti che mantengono intatto il contratto narcisistico tra funzionari. Uno dei pilastri di questo contratto è che la colpa sta sempre fuori: l’istituzione non può concepirsi come luogo che fa male; per restare coesa, deve credersi – e raccontarsi – come presidio di giustizia. Ammettere che una donna vittima sia stata maltrattata proprio da chi doveva proteggerla metterebbe in discussione l’intero edificio. La difesa collettiva, allora, consiste nello spostare all’esterno ogni segno di disarmonia: la sofferenza della donna viene ridefinita come difetto interno alla donna stessa. È “confusa”, “squilibrata”, “manipolatrice”, “non collaborativa”. Diventa il contenitore privilegiato delle angosce del sistema. Così l’istituzione preserva l’integrità narcisistica del proprio Sé collettivo delegando alla vittima l’onere di incarnare tutto ciò che non vuole riconoscere di sé.

Willy Baranger e Madeleine Baranger, marito e moglie psicoanalisti, permettono di andare oltre la semplice relazione diadica vittima–funzionario e parlare di campo istituzionale: non due menti che si incontrano, ma un campo unico in cui emozioni e fantasie circolano come correnti. Quando la donna varca la soglia del tribunale o del servizio, entra in un campo già saturato da fantasie difensive, da proiezioni, da un immaginario implicito su cosa debba essere una “vera vittima”. Il suo racconto si scontra con una struttura percettiva già predisposta a distorcere ciò che eccede la capacità di tolleranza del gruppo. Il co-transfert non è qui il sentimento del singolo operatore, ma la tonalità affettiva dell’intero campo: il trauma diventa troppo, e viene trasformato in “disturbo della vittima”. Il misreading istituzionale non è allora una svista, ma l’esito logico di un sistema che usa la distorsione percettiva come difesa.

Se si aggiunge la lente di Fonagy, il quadro si chiarisce ulteriormente: le istituzioni che trattano violenza sulle donne soffrono di un deficit strutturale di mentalizzazione. Non sanno – o non vogliono – leggere gli stati interni delle persone che si rivolgono a loro. Scambiano la disorganizzazione affettiva tipica del trauma per manipolazione, l’oscillazione emotiva per inaffidabilità, la difficoltà narrativa per menzogna. Non sono in grado di trasformare gli stati emotivi grezzi in pensieri condivisibili; preferiscono appiccicare etichette diagnostiche o valutative che neutralizzino l’eccesso di significato invece di articolare quel significato. In questo senso, l’istituzione smette di pensare e passa ad agire: e quando un apparato smette di pensare di fronte al trauma, ciò che mette in moto non è mai una cura, ma una difesa.

La violenza istituzionale, letta così, appare come ripetizione in forma simbolica della violenza arcaica: la donna che è già stata disconfermata nella coppia, nella famiglia, nell’ambiente primario, viene nuovamente disconfermata dall’ambiente sociale allargato. Il tribunale, il servizio, l’ufficio che “non le crede”, che distorce, che infantilizza, che la colpevolizza, è la scena seconda del trauma. Il partner violento la puniva per la sua soggettività; l’istituzione la punisce per la sua testimonianza. La ripetizione è tanto più devastante perché questa volta non c’è un altrove simbolico verso cui fuggire: se lo Stato non la riconosce, il mondo intero diventa strutturalmente inaffidabile.

Dentro questo quadro, la giornata del 25 novembre assume un significato particolare: non è solo un’occasione mancata, ma un vero e proprio rituale di rimozione. L’istituzione, anziché usare questa data per interrogare il proprio fallimento di contenimento, la utilizza per rassicurarsi. Si celebra, ci si auto-rappresenta, si produce una narrazione in cui l’apparato si colloca in posizione di parte buona, mentre la violenza resta esterna, privata, “altrove”. Il rito serve a preservare la fantasia di essere “dalla parte giusta”, senza accedere alla verità interna: che la violenza non è soltanto un problema che arriva alle porte del sistema, ma è anche la forma che assume la risposta del sistema quando viene emotivamente sovraccaricato.

In questo contesto il modo in cui la violenza viene raccontata nei convegni ufficiali è, per molte donne, un terzo livello di trauma. Ascoltare magistrati, avvocati, consulenti abituali dei tribunali o presunti esperti televisivi parlare di violenza usando categorie superficiali, termini impropri, concetti psicologici mal digeriti, produce una ferita di dignità difficilmente nominabile. È un’esperienza di espropriazione narrativa: qualcun altro si appropria del diritto di dire che cos’è la loro esperienza, di definirla, di interpretarla. Il lessico spesso inaccurato, le banalizzazioni, gli errori concettuali non sono semplicemente fastidiosi; sono percepiti come un insulto. È come se la società, attraverso queste voci, comunicasse alle donne: “non siete nemmeno ritenute capaci di raccontare voi stesse; ci pensiamo noi, che non vi abbiamo mai ascoltate davvero”.

La differenza si vede in controluce quando si osserva il lavoro di professionisti seri, clinicamente attrezzati, che lavorano fuori dai circuiti istituzionali e televisivi. Una figura come Alessia Romanazzi, ad esempio, nel progetto TV Therapy, esercita in modo naturale quella funzione di rêverie che nelle istituzioni è drammaticamente assente: prende materiale emotivo complesso, lo ospita mentalmente, lo restituisce senza banalizzarlo, senza patologizzare la vittima, senza ridurre il trauma a etichetta. Il fatto che a svolgere questa funzione siano realtà esterne – e non i luoghi ufficiali deputati alla “tutela” – è la dimostrazione lampante che il problema non è l’assenza di competenze nella società, ma la loro esclusione sistemica dai luoghi di potere simbolico.

Tra le figure istituzionali che sfuggono alle dinamiche difensive del sistema e ne incrinano, con la sola chiarezza intellettuale, l’inerzia psichica, un posto di assoluto rilievo spetta a Paola Di Nicola Travaglini. In un ambiente che spesso reagisce al trauma con regressioni collettive e automatismi burocratici, la sua postura mentale rappresenta quasi una anomalia luminosa: una magistrata capace non solo di comprendere il diritto, ma di cogliere le correnti profonde, le distorsioni percettive, le rimozioni culturali e le difese inconsce che governano l’istituzione nel momento esatto in cui questa incontra la sofferenza delle donne. Di Nicola Travaglini non parla in sostituzione delle vittime né costruisce sopra di loro una narrazione rassicurante; piuttosto, si colloca nella posizione – rarissima – di chi vede il sistema dall’interno senza lasciarsi catturare dal suo contratto narcisistico.

Nelle sue analisi, lucide fino all’essenzialità, emerge ciò che l’apparato dovrebbe essere e quasi mai è: un luogo capace di accogliere il perturbante, di reggere l’impatto emotivo del trauma, di chiamare per nome le asimmetrie di potere e le violenze striscianti che attraversano i suoi stessi meccanismi. La sua voce rompe la complicità del silenzio istituzionale non con retorica, ma con una forma di responsabilità psichica: mostra come la giustizia, quando è esercitata da menti davvero capaci di pensare, possa diventare spazio trasformativo e non solo dispositivo formale.

È il controesempio perfetto: la prova vivente che l’istituzione potrebbe funzionare diversamente, che potrebbe esercitare una funzione adulta anziché difensiva, e che la tutela delle donne non è incompatibile con il ruolo giudiziario, ma incompatibile con l’immaturità psichica di chi quel ruolo lo ricopre senza pensarlo.

È qui che la psicoanalisi, più di qualsiasi discorso giuridico, coglie il punto: un’istituzione che non tollera la presenza di una funzione pensante e contenitiva autentica – che sia quella di clinici seri, di studiosi rigorosi, di voci lucide e responsabili – è un’istituzione che difende il proprio narcisismo, non le vittime. Preferisce circondarsi dei “soliti esperti” che da anni non hanno spostato di un millimetro il problema, o di commentatori da talk show che confondono la violenza con una sequenza di cliché emotivi, perché queste figure non obbligano il sistema a trasformarsi: lo confermano.

In fondo tutto si riduce a questo: la violenza sulle donne continuerà, in forme diverse, finché il trauma che esse portano eccederà la capacità di mentalizzazione dell’apparato che se ne dichiara tutore. Fintanto che l’inconscio istituzionale resterà organizzato attorno alla difesa della propria immagine. Fintanto che il gruppo di base prevarrà sul gruppo di lavoro, fintanto che il campo continuerà a usare le vittime come deposito delle angosce collettive, il 25 novembre non sarà altro che un elegante dispositivo di rimozione. Le donne non hanno bisogno di essere spiegate, né rappresentate, né corrette. Hanno bisogno che il loro trauma venga pensato da menti che siano almeno all’altezza della realtà che portano. Tutto il resto è, ancora una volta, una forma di violenza.