La commemorazione del cronista scomparso nel nulla accende i riflettori sui pericoli attuali per l’informazione libera.

Palermo – Esattamente 55 anni dopo la sua misteriosa sparizione, Palermo ha reso omaggio a Mauro De Mauro con una cerimonia commemorativa in via delle Magnolie, proprio nel luogo in cui il giornalista de L’Ora fu visto per l’ultima volta.

L’iniziativa, promossa da Assostampa Sicilia insieme al Gruppo cronisti siciliani, al Gruppo giornalisti pensionati e all’Associazione nazionale magistrati, ha visto la partecipazione delle massime autorità locali. Presenti il prefetto Massimo Mariani e il questore Vito Calvino, il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, Cinzia Soffientini dell’Anm e gli assessori comunali Pietro Alongi e Maurizio Carta, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio, presso la sede di Assostampa Sicilia, è stata inaugurata una mostra fotografica che ripercorre l’evoluzione del mestiere di cronista dagli anni Sessanta ai primi del Duemila, con particolare attenzione agli effetti delle cosiddette “leggi bavaglio”. L’esposizione, curata dal fotoreporter Franco Lannino con il sostegno dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia e della Federazione nazionale della stampa italiana, è stata aperta dalla segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

L’allarme di Franca De Mauro: “La stampa libera sotto attacco”

Il momento più intenso della commemorazione è coinciso con l’intervento della figlia del giornalista scomparso. Franca De Mauro ha lanciato un grido d’allarme che risuona drammaticamente attuale: “La libertà di stampa non è mai stata così minacciata come oggi”, ha dichiarato, citando sia le politiche di Donald Trump che la tragedia dei cronisti caduti nel conflitto di Gaza.

Il mistero irrisolto

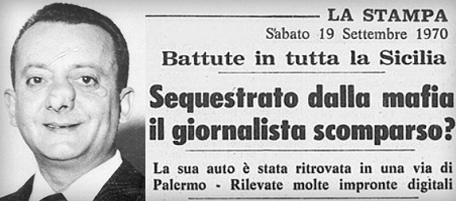

La sera del 16 settembre 1970, dopo una giornata di lavoro nella redazione de L’Ora in via Mariano Stabile, Mauro De Mauro si diresse verso casa, in via delle Magnolie. La figlia Franca lo aspettava nell’atrio del palazzo e lo vide arrivare con l’automobile. Tuttavia, invece di scendere per raggiungere la figlia e salire insieme in ascensore come d’abitudine, il giornalista risalì in macchina e ripartì. La giovane donna ebbe la netta impressione che nell’auto ci fossero altre persone ma non riuscì ad accertarlo. Da quel momento, nessuno ha più visto Mauro De Mauro, né vivo né morto.

La sua automobile venne ritrovata il giorno successivo in via Pietro D’Asaro, nel centro della città, ricoperta dalla sabbia rossa portata dallo scirocco. Sul sedile c’erano ancora i quotidiani, il vino e le medicine acquistate prima del sequestro. Il corpo del giornalista non è mai stato ritrovato.

Un cronista scomodo per troppi poteri

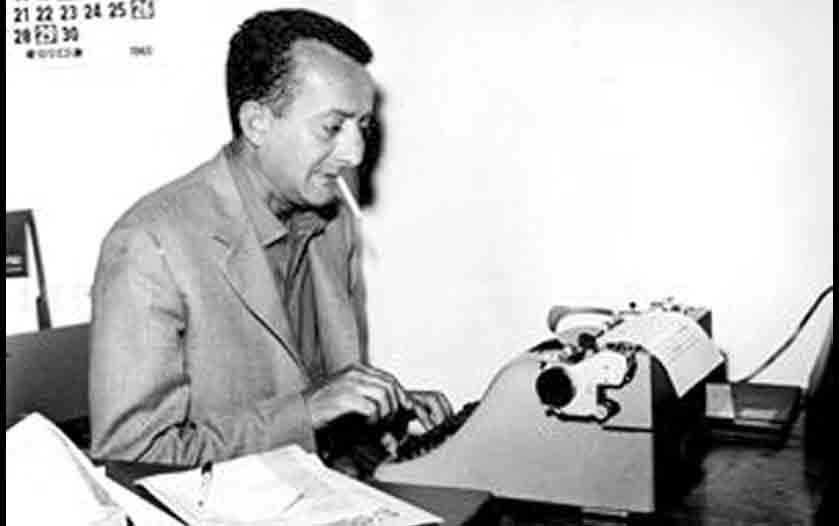

De Mauro, nato a Foggia nel 1921, aveva un passato complesso. Fervente sostenitore del regime fascista, aveva militato nella Decima Mas di Junio Valerio Borghese e dopo l’8 settembre 1943 aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Durante il regime era stato nominato vice questore di pubblica sicurezza e verso la fine del conflitto era stato arrestato dai partigiani e internato nel campo di concentramento di Coltano, vicino Pisa, da cui riuscì a fuggire.

Con l’avvento della Repubblica, De Mauro fu accusato di crimini di guerra e condannato in primo grado, ma la Cassazione lo assolse con formula piena. Sposato con due figlie, si trasferì a Palermo dove iniziò la carriera giornalistica lavorando per Il Tempo di Sicilia, Il Mattino di Sicilia e infine L’Ora.

La sua attività giornalistica lo aveva portato a investigare su fronti particolarmente pericolosi. Nel 1962 si occupò della morte di Enrico Mattei e otto anni dopo riaprì il caso su incarico del regista Francesco Rosi per la sceneggiatura del film sul presidente dell’ENI.

Ma fu sempre nel 1962 che De Mauro compì l’azione che più lo mise in pericolo: pubblicò su L’Ora il dossier di Melchiorre Allegra, medico affiliato a Cosa Nostra, rivelando la struttura dei vertici mafiosi e tutto quanto riguardava l’organizzazione criminale. La mafia lo condannò a morte, ma secondo Tommaso Buscetta, “Cosa nostra era stata costretta a perdonare il giornalista perché la sua morte avrebbe destato troppi sospetti, ma alla prima occasione utile avrebbe pagato anche per lo scoop di Allegra. La sentenza di morte era stata solo temporaneamente sospesa”.

Le indagini su due fronti

Le indagini furono condotte su due fronti paralleli con teorie investigative differenti. I carabinieri, guidati dal capitano Giuseppe Russo dell’ufficio investigativo e dall’allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, ritenevano plausibile l’eliminazione di De Mauro da parte della mafia perché il giornalista aveva scoperto i segreti del traffico internazionale di droga.

La polizia, invece, con il commissario Boris Giuliano in prima linea, era convinta che De Mauro fosse stato ucciso per il caso Mattei, sostenendo che la morte del presidente dell’ENI non fosse stata causata da un incidente ma fosse un vero e proprio omicidio.

Il tragico destino degli investigatori

Il destino riservò una sorte tragica a tutti e tre i coraggiosi investigatori che si erano dedicati al caso De Mauro. Il capitano Giuseppe Russo, il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa e il commissario Boris Giuliano caddero tutti vittime della mafia negli anni successivi, portando con sé i segreti che forse avevano iniziato a scoprire sulla scomparsa del giornalista.

Le piste investigative e gli scoop mancati

Nel corso dei decenni, numerose testimonianze hanno rivelato che De Mauro aveva confidato di essere al lavoro su un grande scoop che, nelle sue parole, “avrebbe scosso l’opinione pubblica”. Le indagini si sono concentrate su diverse ipotesi investigative, tutte rimaste senza una vera conclusione.

La pista più seguita ha riguardato le ricerche che il giornalista stava conducendo sulla misteriosa morte di Enrico Mattei, presidente dell’ENI deceduto in un incidente aereo nel 1962. L’ipotesi era che il cronista avesse scoperto il coinvolgimento mafioso nel sabotaggio dell’aereo presidenziale.

Un’altra pista investigativa ha seguito le tracce del tentativo di colpo di stato noto come “Golpe Borghese”, effettivamente avviato nel dicembre 1970 e poi interrotto. De Mauro potrebbe essere venuto a conoscenza anticipata del piano e potrebbe aver voluto rendere pubblica la notizia due mesi prima dell’evento.

Inoltre, gli investigatori hanno ipotizzato che il giornalista fosse venuto a conoscenza di informazioni compromettenti sul traffico internazionale di stupefacenti, altra pista che però non ha mai portato a risultati concreti.

Nonostante le numerose indagini, nessuna è riuscita a far luce sulla verità. La pista mafiosa ha portato all’incriminazione del capo di Cosa Nostra Totò Riina, che tuttavia nel 2015 è stato assolto con sentenza definitiva.

A distanza di oltre mezzo secolo, gli esecutori materiali e i mandanti del sequestro di Mauro De Mauro rimangono ignoti. Nessun corpo, nessuna certezza su quanto accaduto al giornalista.