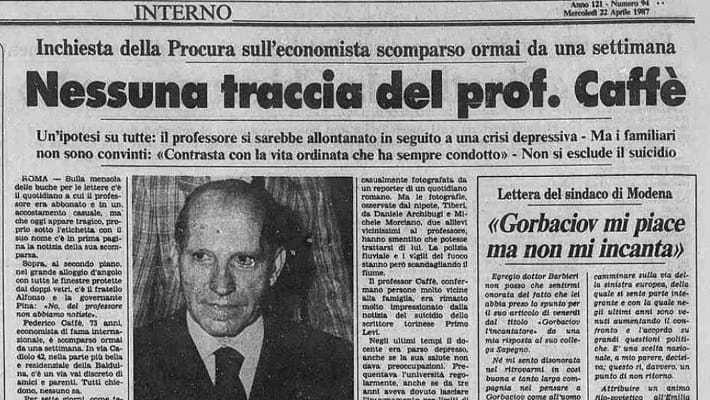

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987 il professor Federico Caffè veniva inghiottito dal nulla. Sul comodino tutti i suoi effetti personali, intonsi. Inutili le commoventi ricerche dei suoi studenti per tutta la Capitale. (prima parte)

Roma – Più di 1000 economisti plasmati, tra i quali l’ex governatore della banca d’Italia Ignazio Visco e l’ex premier Mario Draghi, decine di pubblicazioni riconosciute a livello internazionale, quasi 50 anni di didattica universitaria e di riconoscimenti. Questo era Federico Caffè, pioniere dell’economia keynesiana e tra i primi a prevedere l’importanza fondamentale di assicurare un alto livello occupazionale e di protezione sociale, soprattutto per i ceti più deboli. Un uomo illuminato del nostro secolo che ad un tratto veniva ingoiato dall’oscurità. Un’oscurità fatta dal ritiro inesorabile dalla professione di docente universitario che l’età avanzata avrebbe inevitabilmente provocato e dalla conseguente paura di un’avvenire senza scopi. Forse.

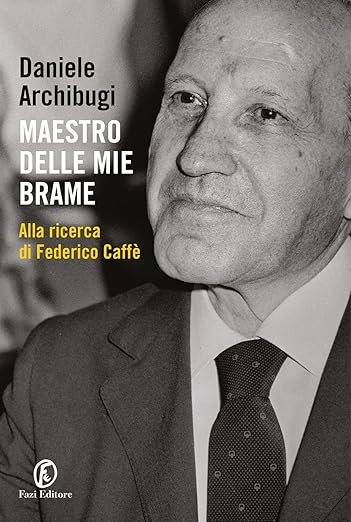

Un’oscurità appesantita dalla morte della madre, e di alcuni degli allievi a lui più cari come Ezio Tarantelli, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985, Franco Franciosi, stroncato da un tumore nel 1986 e Fausto Vicarelli, deceduto in un incidente stradale, sempre nel 1986. Un’oscurità alimentata dalla famelica malattia che l’aveva colpito in uno con quella del fratello. Una sorta di tunnel buio e profondo che lo porterà, addirittura, a chiedere ad un suo carissimo allievo, Daniele Archibugi, di aiutarlo a togliersi la vita. Forse è proprio da quella oscurità che la notte tra il 14 e il 15 aprile 1987, Federico Caffè decide di sparire per sempre. Nessuna traccia, nessun testimone, nessun cadavere, come se uno dei personaggi più interessanti del Novecento repubblicano del nostro Paese, alfiere del pensiero del welfare state, si fosse improvvisamente trasformato in nebbia.

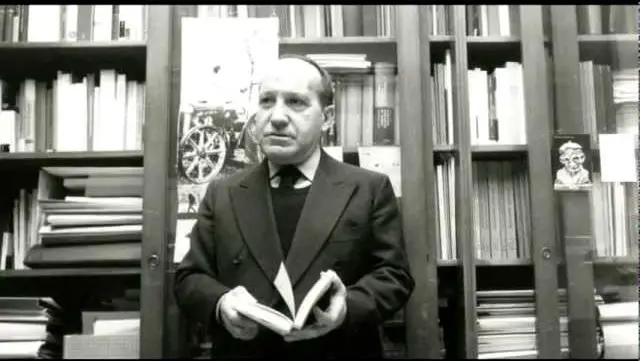

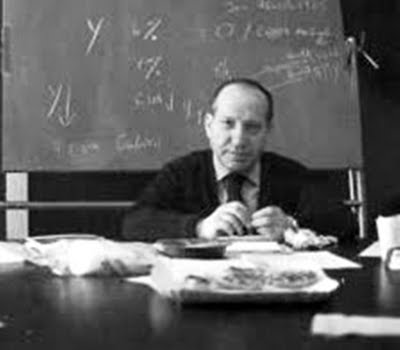

Il professore

Sembra che il destino fosse in vena di beffe quando decise che le origini di chi sarebbe un giorno divenuto uno dei massimi economisti europei fossero eradicate in una modesta famiglia Pescarese. Federico Caffè nasce il 6 gennaio 1914 a Castellammare Adriatico (Pescara), da papà Vincenzo, ferroviere, e da mamma Erminia, direttrice di un umile laboratorio di ricamo. Proprio la passione per la letteratura e per la musica della madre influenzeranno la formazione personale del futuro economista. Un’impronta umanistica che trapelerà in maniera dirompente nella capacità di ragionare d’economia senza trascurare le implicazioni umane, sociali e culturali, essenziali per la costruzione di una società fondata sul benessere degli individui.

Sempre grazie alla madre Erminia, che trova il denaro necessario vendendo un piccolo podere di cui è proprietaria, Caffè si trasferisce a Roma dove si iscrive a Economia e Commercio della Sapienza, laureandosi il 17 novembre 1936 con 110 e lode. Già alcuni mesi prima della laurea Caffè fa richiesta per entrare al Banco di Roma, dove presterà servizio nell’Ufficio Titoli dal 1936 al 1937. Nel giugno di quell’anno si dimette, per entrare in Banca d’Italia. Sempre in quell’anno Caffè divenne assistente volontario di Politica Economica presso la facoltà di Economia e Commercio della Sapienza. Poi arriva la guerra e la vita del grande docente pescarese diventerà un vero e proprio romanzo.

Nonostante la sua modesta statura Caffè viene richiamato alle armi nel dicembre del 1940, dopo aver frequentato il corso allievi ufficiali, verrà inviato in zona di guerra, senza mai arrivare in prima linea. Quella del servizio militare, dichiarerà Caffè: “[…]fu una scelta ben precisa, dettata dal senso del dovere verso molti altri colleghi e coetanei.”. Nel 1941 il governatore della Banca d’Italia Vincenzo Azzolini insiste ed ottiene il rientro di Caffè dal fronte insieme ad altri colleghi ritenuti indispensabili per le attività della Banca. Nel 1943, in concomitanza con la nomina di Caffè a componente del Servizio studi della Banca d’Italia, arriva anche l’armistizio di Cassibile, la fuga del Re a Brindisi e l’occupazione nazista. Caffè, che in quel periodo lavorava a Roma, fu richiamato alle armi nei ranghi delle truppe RSI, ma la scelta di non arruolarsi con i repubblichini lo costrinse ad entrare nella clandestinità.

Nonostante una vita da partigiano il professore non lascia la sua abitazione romana, comincia ad avvicinarsi alle istanze democratico-liberali, azioniste e del riformismo cattolico e riesce a scampare miracolosamente a due rastrellamenti nazisti, uno dei quali quello di via Rasella. Negli anni della guerra Caffè partecipa alla Resistenza da non combattente, militando nel Partito democratico del Lavoro, fondato l’8 Settembre 1943 da Ivanoe Bonomi e Meuccio Ruini. Finita la guerra, nel 1947, l’economista vince una borsa di studio della London School of Economics e soggiornerà nella capitale inglese dall’ottobre di quell’anno all’agosto del 1948.

L’esperienza londinese lo vede testimone entusiasta della coesione sociale e dello sforzo collettivo del popolo inglese nella ricostruzione, guidata dal governo laburista di Clement Attlee. Il docente pescarese è conquistato dagli ideali liberalsocialisti britannici e dalle nuove teorie macroeconomiche di John Maynard Keynes a cui sono ispirati: l’economia a misura e servizio del singolo. Di ritorno in patria, Caffè trova una fortissima emarginazione nei confronti delle idee economiche d’oltre Manica. Una vera e propria aura di scetticismo bipartisan nei riguardi del pensiero keynesiano, tanto nel neoclassico mondo accademico quanto negli ambienti di sinistra.

Ciò non impedisce al professore di partecipare nel 1954, in veste di consulente, a innumerevoli attività: dai negoziati con la Banca Mondiale per i finanziamenti nell’immediato dopoguerra all’esecuzione del Piano Marshall e ai rapporti con l’OCSE e con il Fondo Monetario Internazionale. Poi tanta cattedra, Messina, Bologna e poi la “sua” Sapienza. Federico Caffè fu plasmatore di innumerevoli economisti tra i più riconosciuti a livello mondiale, un vero e proprio demiurgo fatto di carne ed ossa le cui precoci intuizioni avrebbero potuto cambiare il concetto stesso che oggi abbiamo di economia. (prima parte)