La studentessa di Giurisprudenza uccisa a 21 anni nel 1987 a Varese. Un cold case che ha attraversato decenni tra false piste, processi senza prove e un assassino ancora libero.

Varese – La sera del 5 gennaio 1987, una giovane studentessa di Giurisprudenza lascia la casa di famiglia a Varese per andare a trovare un’amica ricoverata in ospedale. Non farà mai più ritorno. Il corpo di Lidia Macchi, 21 anni, viene ritrovato il giorno seguente, accanto alla sua Panda bianca, in una zona malfamata. Inizia così uno dei cold case più enigmatici della cronaca italiana, un mistero che dopo 37 anni continua a non avere una soluzione.

Una ragazza perbene

Lidia Macchi è una ragazza molto credente, impegnata nel movimento di Comunione e Liberazione, capo scout, studentessa modello. Ogni giorno annota i suoi pensieri in un diario intriso di fede e amore per la vita. Quella sera del 5 gennaio, i genitori tornano inaspettatamente dalla montagna e Lidia li accoglie con gioia, insieme al fratellino di 16 mesi, che lei chiama amorevolmente “Pescolino”.

Verso le sette di sera, la ragazza chiede al padre Giorgio di poter prendere la Panda bianca di famiglia per andare a trovare l’amica Paola Munari, ricoverata nell’ospedale di Cittiglio dopo un incidente stradale. Il padre acconsente e le affida diecimila lire per fare benzina, dato che l’auto è in riserva. Sono solo pochi chilometri di strada e Lidia dovrebbe essere di ritorno per cena, verso le otto e mezza.

L’ultimo avvistamento della giovane avviene proprio nell’ospedale di Cittiglio alle 20:30, quando un’infermiera la vede lasciare la struttura. Anche l’amica Paola confermerà di averla vista e che Lidia se n’era andata in fretta perché “era in ritardo per la cena”. Ma a casa Macchi, Lidia non tornerà più.

La scoperta agghiacciante

Preoccupati per il mancato rientro, i genitori allertano le forze dell’ordine e il signor Macchi parte personalmente alla ricerca della figlia, prima nei dintorni dell’ospedale, poi lungo i boschi e le montagne della zona. La mattina seguente, un piccolo gruppo di amici di Lidia setaccia metodicamente l’area tra Varese e Cittiglio.

La Panda bianca viene ritrovata in una strada sterrata che termina presso un cementificio nella località San Spinin, una zona poco raccomandabile nota come ritrovo per prostituzione, tossicodipendenti ed emarginati. Accanto alla macchina, a un metro di distanza sul lato del passeggero, giace il corpo di Lidia coperto da un cartone.

La scena del crimine racconta una violenza inaudita: 29 coltellate hanno straziato il corpo della giovane, 10 alla schiena e 19 tra petto e collo. La ferita al collo è probabilmente quella mortale. Lidia è vestita normalmente, come era uscita di casa: jeans chiari, giubbotto blu e stivali marroni appena comprati. Nelle tasche dei jeans vengono ritrovate le diecimila lire che il padre le aveva dato per la benzina e l’auto ha ancora carburante sufficiente.

L’elemento più sconvolgente è che Lidia sembra avere avuto un rapporto sessuale. Conoscendo la profonda religiosità della ragazza e l’importanza che attribuiva alla sua verginità, gli investigatori sono certi che l’amplesso non sia stato consensuale. Come testimonierà il padre Giorgio: “Lidia pur di conservare la sua verginità si sarebbe fatta ammazzare”.

Gli indizi misteriosi

Nella borsa ritrovata sotto il corpo emergono due elementi cruciali che segneranno tutto il corso delle indagini. Il primo è una celebre poesia di Cesare Pavese, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, copiata su un foglio. Il secondo è un biglietto scritto dalla stessa Lidia che parla di un amore controverso, terreno e impossibile: “Dimmi perché sorridi, perché il tuo sguardo è così dolce, luminoso e reale […] Non so se ci sarà un futuro insieme per noi […] Signore, lasciami in pace: vai a tormentare qualcuno più disponibile e più bravo di me”.

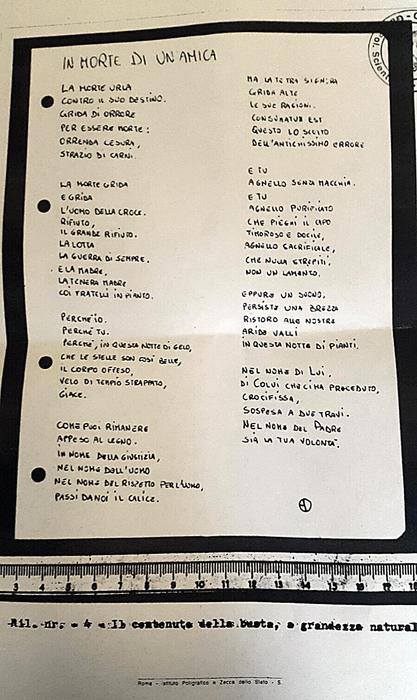

Ma l’elemento più inquietante arriva pochi giorni dopo, poco prima del funerale, che viene celebrato il 10 gennaio 1987. A casa Macchi viene recapitata una lettera. Una missiva densa di riferimenti simbolici e biblici, intitolata “In morte di un’amica”, che sia il padre Giorgio che gli inquirenti sono convinti possa essere stata scritta solo dal vero assassino.

Il contenuto della lettera è criptico ma agghiacciante, con un particolare riferimento “al velo strappato nella notte stellata” che sembra un chiaro rimando alla verginità di Lidia violata quella sera, sotto un cielo dove si vedevano chiaramente brillare le stelle, testimoni silenziose dell’orribile crimine.

Le prime indagini e i sospetti

Le indagini, condotte dal capo della mobile Paolillo, procedono inizialmente a rilento. Si valuta dapprima la pista di un balordo che era stato visto aggirarsi nel parcheggio dell’ospedale molestando alcune persone. Vengono controllati gli alibi di amici e conoscenti di Lidia ma senza risultati concreti.

Le testimonianze raccolte in quei primi giorni si riveleranno cruciali anni dopo: una donna dichiara di aver visto una macchina bianca di grossa cilindrata parcheggiata all’ospedale vicino a una Panda bianca, che poco dopo si era allontanata. Altre tre donne forniscono l’identikit del molestatore: un uomo con folta capigliatura e vistosi baffi, anche lui con un’auto bianca.

Tra i primi ad essere sentiti ci sono Giuseppe Sotgiu, ex compagno di liceo di Lidia, che dichiara di essere stato al cinema quella sera, e Stefano Binda, altro ex compagno di liceo che afferma di trovarsi in montagna, nella zona piemontese.

L’unico vero indagato diventa Don Antonio Costabile, che oltre ad aver tenuto comportamenti eccentrici – come voler benedire la salma direttamente sulla scena del crimine – fornisce un alibi tendenzialmente falso – e viene coperto da altri sacerdoti, accusati poi di falsa testimonianza. Ma anche questa pista si rivela un vicolo cieco.

Il caso diventa internazionale

Il mistero di Lidia Macchi assume ben presto risonanza internazionale. Per la prima volta nella storia della criminologia italiana, campioni biologici vengono inviati in Inghilterra per l’analisi del DNA. Durante una puntata del programma televisivo condotto da Enzo Tortora, viene lanciato un appello affinché tutti i residenti di Varese si sottopongano volontariamente ai test per escludere il loro coinvolgimento.

Nonostante l’impegno mediatico e investigativo, il caso non trova soluzione e viene archiviato, entrando nella lista dei cold case rimasti irrisolti. Passano 24 lunghi anni di silenzio e dolore per la famiglia Macchi.

La pista Piccolomo

Nel 2011 il caso torna alla ribalta con l’emergere di un nuovo sospettato: Giuseppe Piccolomo, un artigiano della provincia di Corato. L’uomo finisce nel mirino degli investigatori quando le figlie testimoniano che spesso diceva loro minacciosamente: “Guardate che vi faccio fare la fine di Lidia Macchi”.

L’identikit del molestatore dell’ospedale sembra corrispondere al volto di Piccolomo da giovane e negli anni del delitto l’uomo possedeva effettivamente un’auto bianca di grossa cilindrata. Vengono eseguiti i test del DNA sulla busta della lettera e su un capello trovato sul bavero di Lidia ma l’esito è negativo. Anche questa pista si rivela un buco nell’acqua.

L’arresto di Stefano Binda

La svolta più clamorosa arriva nel 2015, quando Patrizia Bianchi, ex compagna di liceo di Stefano Binda con cui aveva coltivato un’amicizia molto stretta, vede in una trasmissione televisiva la lettera “In morte di un’amica” e ha una folgorazione: riconosce quella grafia come appartenente al 100% a Stefano Binda.

Ma chi è Stefano Binda? Un intellettuale tormentato, una sorta di poeta maledetto dotato di altissima cultura ma dalla personalità riservata e complessa. In gioventù ha fatto uso di sostanze stupefacenti e ora vive con la madre, lavorando saltuariamente come insegnante per stranieri.

Binda si dichiara immediatamente innocente e fornisce spontaneamente lettere e cartoline per una perizia grafologica. L’esito della perizia sembra però inchiodarlo: dopo 28 anni c’è finalmente un nuovo indagato per omicidio.

Durante la perquisizione della sua abitazione viene studiata la sua agenda del tempo, dove compare il nome di Lidia e alcuni simboli che sembrano essere presenti anche nella celebre lettera. Binda spiega che si tratta di simboli medievaleggianti di Comunione e Liberazione ma Patrizia Bianchi lo inchioda ulteriormente ricordando che Cesare Pavese era un vero e proprio cavallo di battaglia dell’uomo negli anni di gioventù. Inoltre, emerge che Binda possedeva una Fiat 131 bianca e le testimonianze del tempo sembrano tutte andare contro di lui.

Il 15 gennaio 2016 Stefano Binda viene arrestato ma appare subito chiaro che l’intero iter processuale si baserà più su suggestioni che su prove concrete.

Un processo senza prove

Il 12 aprile 2017 si apre un processo che fin dall’inizio appare costruito su basi fragili. Binda si dichiara disposto a fornire il proprio DNA ma la comparazione risulta impossibile: nel 2000 le prove del caso sono andate distrutte, emerge un’unica prova biologica (un capello che offre solo il DNA mitocondriale) che non appartiene a Binda.

Il criminologo Franco Posa ricostruisce i fatti di quella sera: Lidia fu colpita inizialmente all’interno dell’auto, poi scese dalla parte opposta della vettura e venne aggredita con ferocia quando era già stesa a terra. Sul cadavere vengono trovate impronte dei sassi del terriccio.

L’accusa ipotizza diversi moventi per Binda: la dipendenza da droghe che lo aveva reso instabile, una crisi di astinenza, o un movente passionale dovuto a un rifiuto. L’alibi di trovarsi a Pragelato, in Piemonte, nei giorni dell’omicidio non regge completamente: un testimone ricorda di averlo visto al bar in quei giorni, anche se altri non ne ricordano la presenza.

Le sentenze controverse

Il 24 aprile 2018 arriva una sentenza che sconvolge l’opinione pubblica: ergastolo in primo grado. Una condanna clamorosa perché pronunciata in assenza di una prova regina, senza andare oltre il ragionevole dubbio. La difesa ricorre immediatamente in appello.

L’11 luglio 2019 si verifica un colpo di scena: il confronto tra le consulenti grafologiche ha un esito inaspettato. La grafia non corrisponde ma gli esperti erano stati tratti in inganno dallo stampatello utilizzato nella lettera.

Il 24 luglio 2019 arriva la sentenza di assoluzione con formula piena in appello: la Corte cambia completamente punto di vista, ritenendo impossibile dimostrare che Binda fosse sul luogo del delitto, irrealistico qualsiasi movente proposto e inadeguato basare una condanna su mere suggestioni.

Stefano Binda esce dal carcere dopo tre anni di detenzione e può tirare un vero sospiro di sollievo solo il 27 gennaio 2021, quando la Corte di Cassazione conferma definitivamente l’assoluzione piena.

Un mistero senza fine

La morte di Lidia Macchi torna così nella lista dei cold case più intricati d’Italia. La distruzione delle prove nel 2000, la mancanza di un movente certo, i tanti dubbi e le false piste seguite negli anni portano alla conclusione che probabilmente scopriremo il vero assassino solo se sarà lui stesso ad avere un rimorso di coscienza e a confessare la verità.

Tutti vorrebbero giustizia per una vita così luminosa spezzata brutalmente e per una famiglia che dal 5 gennaio 1987 porta addosso il peso di un ergastolo emotivo che durerà per sempre. Il caso di Lidia Macchi rimane una ferita aperta nella coscienza collettiva, un mistero che continua a interrogare investigatori, giornalisti e opinione pubblica.

La giovane studentessa di Giurisprudenza con gli occhi chiari e i capelli neri, che sognava di diventare magistrato e che ogni sera affidava al suo diario pensieri di fede e speranza, merita ancora una verità che sembra sempre più lontana. Il suo assassino, chiunque sia, continua a camminare libero, portando con sé il segreto di una delle notti più buie della cronaca italiana.