Se la storia insegna le basi e l’esperienza perfeziona i risultati, è merito di leggi e norme specifiche se oggi si hanno indicazioni sulle cautele da seguire durante l’accertamento autoptico.

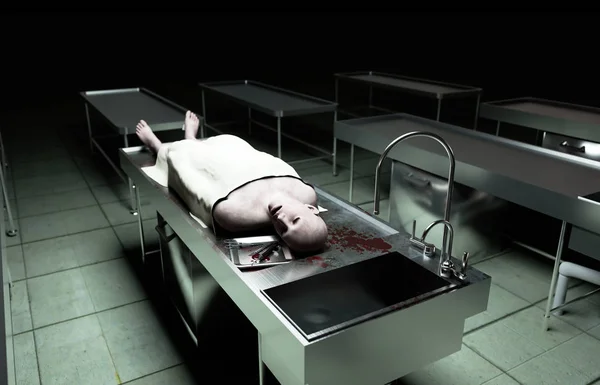

Roma – Il viaggio della Medicina Legale, in Italia, ha radici profonde, scavate nel terreno delle prime applicazioni in ambito criminologico. Sono numerosi i testi in cui vengono descritti decessi, appartenenti ad epoche passate, a cui hanno fatto seguito indagini medico-legali. L’autopsia veniva condotta già nell’antichità, ma al giorno d’oggi ha un’impostazione differente, dividendosi in due filoni autoptici distinti: l’autopsia clinica e l’autopsia forense, entrambe praticate tra le mura del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore del Policlinico Umberto I.

L’autopsia clinica (o riscontro diagnostico) nasce con Giovanni Battista Morgagni e con i primi riscontri tra malattia e patologia che aveva condotto a morte un individuo.

Nel 1761, nella sua opera De Sedibus et Causis morborum per Anatomen Indagatis, descrisse ciò che si poteva vedere ad occhio nudo. Confrontò sintomi e osservazioni di circa 700 individui con i suoi riscontri anatomici, ampliò la comprensione delle patologie e documentò le storie cliniche dei pazienti. Un vero e proprio esempio di modernità del pensiero dell’epoca in cui si possono ritrovare descrizioni delle prime patologie, delle prime alterazioni d’organo e la comprensione delle malattie stesse. È bene sottolonieare che il riscontro diagnostico non viene effettuato in tutti gli Istituti di Medicina Legale, in quanto l’autopsia pertinente a questa specializzazione è quella che ha rilievo giuridico (morti sospette o morti in cui c’è già la certezza di un fatto delittuoso e dunque da perseguire).

L’autopsia forense (o autopsia giudiziaria), in Italia, ha avuto una storia molto ben delineata. Sono numerosi i testi che ne ricostruiscono le vicende principali nel corso dei secoli e, con il tempo, l’autopsia a scopo giudiziario ha iniziato ad avere una metodologia d’indagine uniforme e condivisa, ponendo le basi per la crescita e l’affermazione della Medicina Legale in ambito patologico forense.

Norme e protocolli autoptici

Negli anni la disciplina ha cercato di evolversi, adottando approcci sempre più moderni. Non esistono protocolli che definiscono cosa dovrebbe essere fatto, ad eccezione della Circolare Fani, del 1910, che elenca le modalità più consone di approccio al cadavere, indicando quali ferri usare e la progressione delle fasi da seguire durante l’esame autoptico. È noto che le autopsie hanno una lunga tradizione, ma l’unico riferimento “ufficiale”, che ne regolamenta l’esecuzione, è la Circolare dei primi del ‘900, alla quale sono allegate le “Istruzioni sulla tecnica medico-legale delle autopsie giudiziarie”.

Sebbene sia del secolo scorso, la Circolare Fani, per molti aspetti, è ancora attuale, poiché offre un esempio di come dovrebbe essere eseguita un’autopsia completa e quali sono le cautele da prendere quando si svolge un accertamento simile. Oltre a ciò, in Italia l’autopsia è normata dal Regolamento di Polizia Mortuaria, un Decreto del Presidente della Repubblica, che risale al 1975 e che prevede la possibilità di eseguire sia il riscontro diagnostico che l’autopsia giudiziaria.

Infine, merita di essere menzionata la Legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n, 24), che all’art.4 prevede il riscontro diagnotico concordato. Nei casi di malasanità o quando un soggetto muore in ospedale, s’interviene solo su indicazione della Procura (che ha ricevuto precedentemente la denuncia da parte dei familiari). Altrimenti, la salma va al riscontro diagnostico. In questa fattispecie di casi, dunque, la struttura sanitaria dispone un accertamento autoptico: un riscontro diagnostico a cui la famiglia, nel dubbio, può far partecipare un proprio consulente.

La scuola romana: ieri e oggi

L’attività della Medicina Legale, presso l’Ateneo romano della Sapienza, è iniziata in epoca precoce.

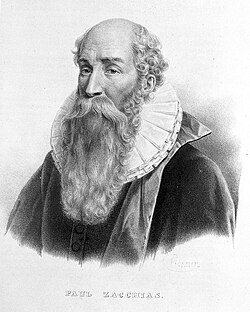

Paolo Zacchia, vissuto tra la fine del ‘500 e la prima metà del ‘600, viene ricordato come un grande maestro della disciplina nonché come il fondatore della scuola romana. Considerato uno dei padri della Medicina Legale, scrisse l’opera “Questiones medico-legales”: un libro che comprendeva tutte le materie mediche ritenute importanti per le questioni legali e custodito tra gli scaffali della biblioteca dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Umberto I.

L’obitorio della Sapienza, nel corso dei secoli, si è evoluto al punto da diventare la struttura più grande d’Italia per la sua architettura e fisicità: 120 celle frigorifere in gruppi di due o quattro, 2 camere refrigerate, 3 tavoli autoptici accessoriati e 2 frigoriferi. Sono presenti anche impianti d’aerazione sia nelle sale settorie che nelle celle frigorifere, una sala radiologica con RX tradizionale ed ortopantomografo per l’identificazione personale, una bilancia per la pesatura cadaverica e una sezione d’Istopatologia Forense con strumentazioni all’avanguardia. Nel 2025, la struttura obitoriale moderna del Policlinico Umberto I risulta essere dotata non solo dei livelli di sicurezza lavorativi più alti previsti dalle normative vigenti, ma anche delle tecnologie più avanzate, grazie alle recenti acquisizioni in campo scientifico (che hanno consentito lo sviluppo di strumenti d’indagine sempre più sofisticati e attendibili).

Oggi, in Italia, la Medicina Forense è praticata principalmente all’interno delle strutture universitarie di Medicina Legale, trovando validissimi aiuti nei laboratori di Genetica, Tossicologia, Istopatologia e Radiologia. In alcuni Istituti sono attive collaborazioni anche con specialisti di Antropologia, Entomologia, Psicopatologia, Odontologia Forense e di altre scienze applicate alla Tanatologia e alla Criminologia. Uno tra questi, l’Istituto di Medicina Legale dell’Ateneo romano, dove lavorano professionisti qualificati, con anni di esperienza, e che affinano continuamente le proprie capacità.

Tra loro, un nome che merita di essere citato è quello del professor Vittorio Fineschi, con un percorso accademico ricchissimo. Laureatosi a Siena nel 1984, ha proseguito la sua attività a Perugia per poi trasferirsi a Foggia, dov’è stato quindici anni prima di arrivare a Roma nel 2013, maturando una grandissima esperienza soprattutto nei casi omicidiari. Come sostiene Fineschi: “Solitamente si parte dai casi che si ritengono più semplici e poi, man mano che si cresce, si viene riconosciuti in grado di svolgere compiti più importanti. Dall’ ‘84 a oggi credo di aver fatto più di 4000 autopsie. L’esperienza serve molto”.

L’esperienza si rivela una chiave fondamentale nella pratica medica, diventando sinonimo di attenzione, aggiornamento, competenza, sicurezza e precisione, al punto da aver permesso al professor Fineschi di diventare l’attuale direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e delle Assicurazioni del Policlinico Umberto I di Roma.