Quarantotto anni dopo il più grave disastro aereo militare del dopoguerra italiano, lo Stato chiede indietro anche i soldi della bara di uno dei parà. Oltre al “danno”, la beffa.

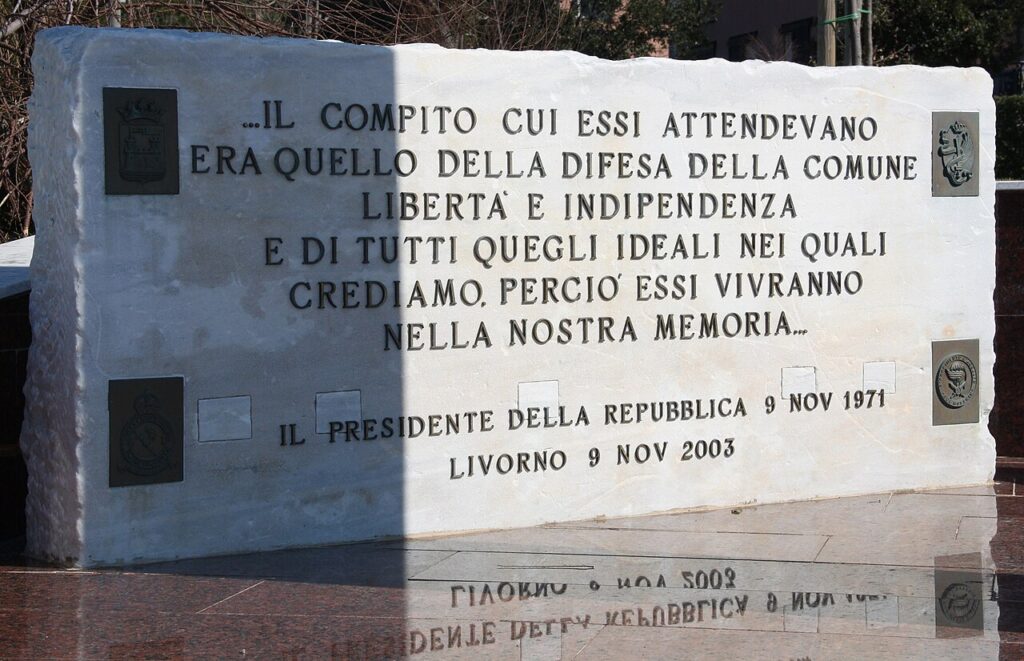

Livorno – Era l’alba del 9 novembre 1971 quando il cielo sopra il Tirreno si illuminò di una fiammata improvvisa. Nelle acque antistanti Livorno, a circa sette chilometri dalla costa, nelle cosiddette Secche della Meloria, stava per consumarsi la più grave tragedia militare italiana dalla fine del secondo conflitto mondiale: cinquantadue persone – quarantasei paracadutisti italiani della sesta compagnia “Draghi” e sei aviatori britannici – stavano precipitando nel Mediterraneo senza alcuna possibilità di salvezza.

Quella mattina doveva essere solo un’esercitazione. L’operazione NATO denominata “Cold Stream” prevedeva il lancio di centinaia di paracadutisti della Brigata Folgore sulla zona di addestramento di Villacidro, in Sardegna. Dieci velivoli – nove Lockheed C-130 Hercules e un Hawker Siddeley Andover della Royal Air Force – erano stati allineati sulla pista dell’aeroporto di Pisa-San Giusto nelle prime ore del mattino. Per facilitare le comunicazioni, ogni aereo era stato contrassegnato con un numero scritto col gesso sulla fusoliera, da uno a dieci.

Il primo a decollare, poco prima delle cinque del mattino, fu l’Andover, ribattezzato per l’occasione “Gesso 1”. Trasportava il team incaricato di calcolare i parametri di lancio e preparare la zona di atterraggio. Alle sette del mattino, i primi dieci sabotatori si erano già lanciati sul territorio sardo, pronti ad accogliere gli oltre quattrocento commilitoni che sarebbero arrivati di lì a poco.

Ma qualcosa andò storto. Tra i sette C-130 che si erano levati in volo (due avevano subito ritardi tecnici), ce n’era uno identificato come “Gesso 4”. A bordo viaggiavano quarantaquattro paracadutisti della sesta compagnia, più due direttori di lancio e i sei membri dell’equipaggio britannico del 24° Squadron di Lyneham. L’aereo volava a bassa quota sul mare, seguito a quindici secondi di distanza da “Gesso 5”. Ed è proprio l’equipaggio di quest’ultimo velivolo che improvvisamente vide davanti a sé un bagliore accecante: una fiammata violenta che si levava dalle onde. “Gesso 4” era scomparso.

Il comandante della formazione, tenente colonnello Scott, tentò invano di stabilire un contatto radio. Nessuna risposta. Nessun segnale di emergenza era stato trasmesso, nessuna chiamata di soccorso. L’aereo si era semplicemente inabissato, trascinando con sé tutti gli occupanti. Scott deviò immediatamente la rotta per dirigersi sul punto dello schianto, mentre il resto della formazione proseguì verso la Sardegna. A Pisa, la notizia dell’incidente raggiunse il comando: “Gesso 4 è in mare”.

Le operazioni di soccorso partirono subito, coordinate dal Dipartimento militare marittimo “Alto Tirreno”. Un elicottero si alzò in volo verso le Secche della Meloria. Sul posto i soccorritori trovarono solo una scena agghiacciante: zaini dei paracadutisti che galleggiavano in una chiazza d’olio, parti del carrello, battelli di salvataggio vuoti. Nessun superstite. Il comandante della Brigata Folgore, generale Ferruccio Brandi – che quel giorno compiva cinquantuno anni e stava volando su un altro degli aerei – venne informato non appena atterrato in Sardegna. Immediatamente si diresse verso Livorno. L’esercitazione continuò, ma questa volta con il cuore pesante.

Trovare il relitto non fu semplice. Il mare mosso e le indicazioni confuse ritardarono le ricerche. Fu solo il 15 novembre, grazie all’incrocio delle testimonianze di osservatori a terra con i dati forniti dagli equipaggi degli altri velivoli, che il dragamine Ontano individuò i resti dell’Hercules a circa cinquanta metri di profondità. Due giorni dopo iniziarono le operazioni di recupero, coordinate dalla Marina Militare con l’impiego della nave appoggio incursori Pietro Cavezzale, affiancata successivamente dall’unità britannica Layburn.

Fu un lavoro straziante. I corpi dei giovani paracadutisti vennero riportati in superficie uno alla volta, identificati grazie alle matricole dei paracadute e ai numeri di serie delle armi personali. Ma il 18 novembre, durante le immersioni, un’altra tragedia si aggiunse al bilancio già pesantissimo: il sergente maggiore Giannino Caria, uno dei sabotatori impegnati nelle operazioni subacquee, si sganciò dalla cima di sicurezza che lo legava al collega per esplorare più liberamente i resti del velivolo. Non riemerse più. Un capitano dell’Aeronautica si tuffò immediatamente per recuperarlo, ma ormai era troppo tardi. Per quel gesto di coraggio, il capitano venne decorato con la medaglia d’oro al valor civile.

Le ricerche proseguirono fino al 10 febbraio 1972. Furono recuperati trentacinque paracadutisti e tre aviatori britannici. Nei mesi successivi, grazie a segnalazioni di sub sportivi che si immergevano nella zona, vennero ritrovati altri quattro corpi. Ma dieci giovani soldati non tornarono mai a casa. I loro resti riposano ancora sul fondo del Tirreno.

Cosa provocò la caduta di “Gesso 4”? Nonostante la commissione d’inchiesta istituita subito dopo la tragedia, nonostante il recupero di grandi porzioni del velivolo grazie a un pontone con gru dell’Arsenale militare marittimo di La Spezia, la causa esatta dell’incidente non è mai stata accertata con certezza. L’assenza totale di comunicazioni di emergenza, il ritrovamento dei tronconi sul fondale e la loro posizione hanno fatto ipotizzare che i piloti, accortisi di volare troppo bassi, abbiano tentato una manovra disperata per riprendere quota, causando l’impatto della coda con l’acqua e la successiva rottura dell’aeromobile. La scatola nera non è mai stata recuperata. Circolarono anche voci su un’esplosione in volo, persino accuse – poi smentite – di un presunto stato di ebbrezza dei piloti britannici. Ma la verità resta sepolta insieme a quei dieci giovani mai ritrovati.

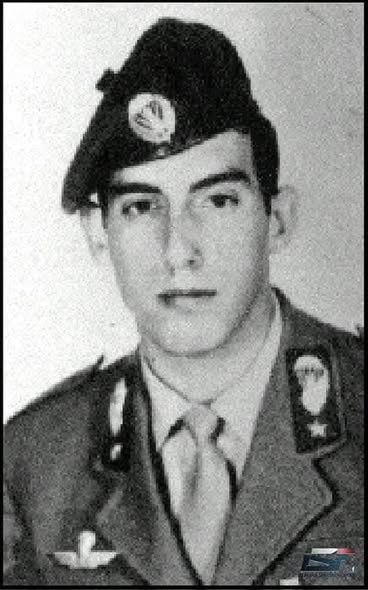

Quarantotto anni dopo quella mattina maledetta, per alcune famiglie delle vittime il dolore si rinnova in una forma ancora più amara. È il caso delle sorelle di Giuseppe Iannì, il caporalmaggiore ventenne che si trovava a bordo di “Gesso 4” e il cui corpo venne identificato grazie alla piastrina. Caterina, Melina e Giusy hanno combattuto una lunga battaglia legale per ottenere il riconoscimento dei benefici spettanti ai familiari delle “vittime del dovere”. Una causa civile contro il Ministero della Difesa che inizialmente aveva dato loro ragione.

Ma nel luglio 2018 gli Ermellini hanno ribaltato tutto, revocando il diritto all’assistenza psicologica delle sorelle con la motivazione che sarebbero “familiari non conviventi o a carico”. Una decisione che Caterina contesta con veemenza: “Non è vero. Nel 1971 vivevamo tutti insieme, ce lo dicono i certificati storici della famiglia. Avevo tredici anni quando mio fratello è morto”. Il problema, forse, è che quel documento non venne depositato durante il processo. Ma il fatto resta: al momento della tragedia, quelle ragazzine vivevano sotto lo stesso tetto del fratello partito per quella che doveva essere una routine di addestramento.

Stando a quanto stabilito dalla Suprema Corte, le sorelle Iannì dovranno restituire tutto quanto percepito nel corso degli anni. E per “tutto” si intende davvero tutto: gli indennizzi economici, le spese mediche, perfino i soldi che lo Stato investì quasi mezzo secolo fa per i funerali. E la bara. Sì, anche la bara che custodisce le spoglie di Giuseppe deve essere considerata un “indebito” da restituire.

C’è poi un’altra ingiustizia che logora Caterina: mentre molti dei quarantasei paracadutisti morti nella Meloria sono stati inseriti nell’elenco ufficiale delle “vittime del dovere”, il nome di suo fratello compare solo come “vittima del dovere equiparata”. Una dicitura che per i legali della famiglia – gli avvocati Giuseppe Guerrasio e Giosué Domenico Megna – rappresenta “un’evidente situazione di iniquità e diseguaglianza rispetto ai familiari degli altri paracadutisti”. Giuseppe Iannì ebbe funerali di Stato, come i suoi compagni. Perché la sua morte dovrebbe valere meno?

Ma l’attesa sta diventando insostenibile per Caterina, che ha lanciato un ultimatum: “Se non vedrò mio fratello inserito a pieno titolo nell’elenco delle vittime del dovere, libererò il loculo. Restituirò tutto allo Stato: quella bara pagata 48 anni fa e la bandiera italiana in cui è avvolto Giuseppe. Restituirò tutto al presidente della Repubblica, ai ministri della Difesa e dell’Interno, ai prefetti di Livorno e di Reggio Calabria. A chi dovrebbe fare qualcosa”.

È questa la memoria che l’Italia riserva ai suoi caduti? Cinquantadue vite spezzate in una mattina di novembre, dieci corpi mai recuperati che ancora riposano sul fondo del mare, famiglie che dopo quasi mezzo secolo non hanno ancora ricevuto verità e giustizia. E ora, a completare l’oltraggio, alcune di queste famiglie devono restituire persino il costo della bara.

La tragedia della Meloria non è solo quella del 9 novembre 1971. È anche quella che si consuma ogni giorno nell’indifferenza e nella burocrazia che nega dignità a chi ha perso tutto servendo il proprio Paese.