Il nostro sistema giudiziario si regge su un principio implicito ma decisivo: la fiducia nei suoi attori. Sino a prova contraria.

Karl Popper, filosofo della scienza del Novecento, sosteneva che una teoria è scientifica solo se è falsificabile, cioè se può essere smentita da un esperimento o da un’osservazione contraria. Se un’ipotesi resiste a qualsiasi confutazione, non perché sia perfetta, ma perché è strutturata in modo da renderla immune da critiche, allora non è scienza: è dogma.

Trasferiamo questa idea dal laboratorio alla vita pubblica. Immaginiamo un sistema — ad esempio quello giudiziario — costruito su un presupposto non verificabile: “funziona perché chi lo compone è affidabile”. Se i fatti contraddicono l’assunto, il sistema trova sempre un modo per considerarli eccezioni, errori episodici, casi “di scuola”. Il risultato è un meccanismo che non si misura mai con la prova contraria. È proprio questo il cuore del problema che riguarda oggi la giustizia italiana.

Il sistema giudiziario italiano si regge su un principio implicito ma decisivo: la fiducia nei suoi attori. Magistrati togati, magistratura onoraria, cancellieri, funzionari amministrativi, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici, periti, ausiliari di giustizia, forze di polizia giudiziaria: tutti sono presunti affidabili, competenti, imparziali.

Questa fiducia non è un sentimento vago: è il presupposto strutturale. Tutto — dai depositi telematici via PEC alla gestione dei fascicoli, dalla circolazione delle informazioni interne alle indagini — funziona soltanto se chi opera nel sistema non abusa della propria posizione. È un meccanismo fiduciario, non un meccanismo di prova: presuppone correttezza, non la verifica preventiva o continua di essa.

Il controllo che si controlla da sé

In teoria, esistono strumenti per accertare la correttezza dei funzionari. Le verifiche provengono da due canali:

- Su istanza di parte — ovvero un avvocato, un imputato, una parte civile che segnala anomalie.

- Attraverso statistiche — dati sull’andamento dei procedimenti, i tempi di deposito, le performance degli uffici.

Il punto critico? Le statistiche sono redatte dagli stessi uffici giudiziari, e le istanze di controllo vengono valutate da altri funzionari appartenenti allo stesso circuito. Il Ministero della Giustizia ha un ruolo prevalentemente formale: può sollecitare accertamenti, ma li affida comunque a persone interne al medesimo sistema.

Si crea così un circuito chiuso: il controllore è anche il controllato, e la verifica è spesso più un atto finalizzato a stressare chi l’ha fatta troppo grossa senza averci le spalle abbastanza coperte, tanto da dover suscitare un procedimento, che un reale accertamento.

L’eccezione che conferma… il dogma

Anche nei rari casi in cui emergono gravi criticità — abusi d’ufficio, gestione opaca di fascicoli, condotte disciplinarmente rilevanti — l’esito tende a neutralizzarne la portata. Il procedimento disciplinare o penale si sviluppa lungo anni e anni, durante i quali l’attenzione pubblica svanisce. Nei gradi successivi di giudizio, non è raro che il funzionario venga riabilitato, per mancanza di prove o per attenuazione della gravità. A quel punto, l’episodio viene archiviato come “anomalia isolata”.

Così il sistema non viene mai falsificato: la sua tenuta è salvaguardata non dalla reale assenza di errori, ma dalla capacità di considerare ogni errore come eccezione irrilevante.

Il cortocircuito fideistico

Questo meccanismo produce un effetto perverso: il sistema giudiziario diventa perfetto… per sé stesso. La sua prima funzione non è garantire giustizia, ma perpetuare il presupposto della fiducia che lo regge. Il dogma è: “funziona perché crediamo che funzioni”. E qualsiasi prova contraria è assorbita e neutralizzata.

La logica popperiana suggerirebbe invece che un sistema, per essere credibile, deve mettersi nelle condizioni di potere essere smentito. Nel nostro caso, ciò significherebbe predisporre controlli esterni, trasparenti, indipendenti, in grado di certificare — o smentire — l’affidabilità degli operatori della giustizia.

Conclusione: giustizia o autoconservazione?

Se la falsificabilità è il criterio della verità scientifica, possiamo dire che il nostro sistema giudiziario, nella sua struttura fiduciaria, è antiscientifico. Non è costruito per verificare la propria bontà, ma per proteggere il presupposto della propria affidabilità.

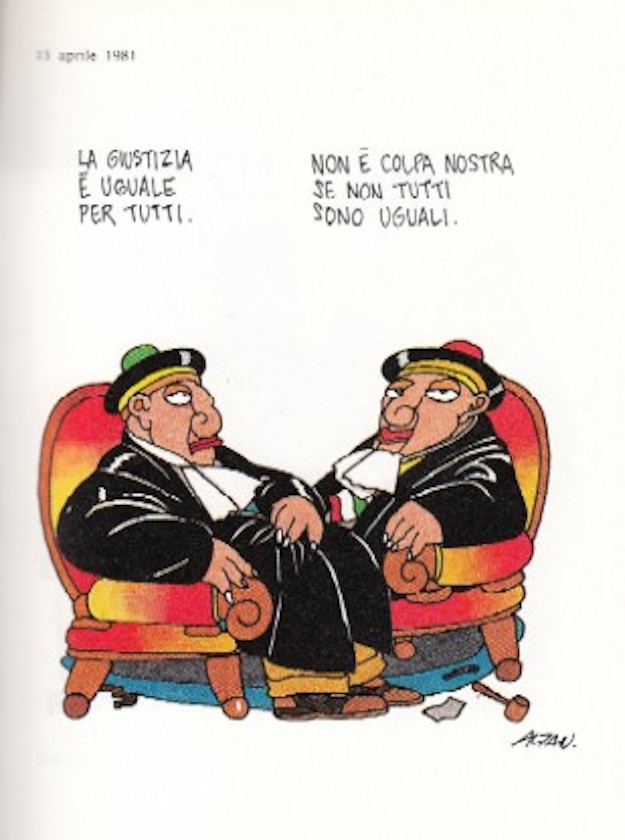

In questo assetto, la finalità reale non è perseguire uguaglianza, parità, benessere, sicurezza, legalità e tutela, ma assicurare la sopravvivenza del modello fideistico. È un apparato che si autoalimenta: funziona solo per continuare a funzionare — almeno nella narrazione ufficiale — mentre la giustizia, quella vera, resta un obiettivo proclamato ma non garantito.

La riforma e il volto nascosto della giustizia

La recente riforma della giustizia — con la separazione delle carriere, la creazione di due CSM distinti, l’Alta Corte Disciplinare e un piano straordinario per carceri e processi — interviene in profondità sulla struttura dell’ordinamento.

Ma se la analizziamo alla luce dei punti critici evidenziati in questo articolo, emerge un dubbio sostanziale: il sistema di controlli resta affidato agli stessi attori interni, con scarsa o nulla presenza di un controllo esterno indipendente e falsificabile.

In altre parole, la riforma non tocca il cuore del problema: il circuito fiduciario che impedisce al sistema di essere realmente verificato. Cambia la cornice, ridefinisce i ruoli, ma non incrina l’assunto di fondo: “la giustizia funziona perché chi la esercita è affidabile”.

È come nel Ritratto di Dorian Gray: ciò che viene mostrato ai cittadini — nuove regole, strutture più ordinate, promesse di efficienza — appare più bello e moderno che mai. Ma il quadro nascosto, quello che ritrae la condizione reale della giustizia, continua a deteriorarsi lontano dagli sguardi.

Eppure, soluzioni tecniche per rompere il meccanismo fideistico esistono già. L’adozione di registri blockchain per ogni passaggio procedurale — dal deposito degli atti alla gestione dei fascicoli, dalla registrazione delle prove alla catena di custodia digitale — permetterebbe una tracciabilità assoluta, immutabile e verificabile da soggetti esterni. Sarebbe il modo per trasformare la fiducia in certezza, rendendo ogni operazione controllabile ex post senza dipendere dalla buona volontà degli stessi operatori.

Il controllo, oggi, rimane quasi sempre successivo all’eventuale “errore” o “abuso” e di natura prevalentemente sanzionatoria. In teoria dovrebbe avere un effetto deterrente, scoraggiando condotte scorrette; nella pratica, non produce un miglioramento reale rispetto a un generico controllo sociale diffuso — soluzione che mal si adatta alla natura tecnica e specifica del settore.

Un sistema maturo avrebbe dovuto introdurre impedimenti materiali alla commissione di errori o abusi, assicurando una performance concreta e utile per l’utenza, cioè per i cittadini. Chi subisce un abuso o un’omissione di doveri da parte di un funzionario deve innanzitutto pensare a sopravvivere — psicologicamente, economicamente, fisicamente integro — e solo in un secondo momento valutare se abbia la forza e il coraggio di azionare il meccanismo di tutela, ben sapendo che il risultato sarà incerto.

E se il vantaggio per il funzionario corrotto derivante dalla violazione è molto alto, cosa impedisce che questi effettui una valutazione costi/benefici in cui, da un lato, si colloca un profitto ingente e, dall’altro, una sanzione eventuale e potenzialmente irrilevante rispetto al guadagno?

Anzi, paradossalmente, se le sanzioni diventassero davvero certe, si rischierebbe la formazione di strutture organizzate a carattere piramidale, capaci di esercitare ancor più stringenti forme di SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) contro chiunque avesse la forza e il diritto di denunciare. Il risultato sarebbe un rafforzamento delle reti di protezione interna, non la loro dissoluzione.

Una modalità scientifica di intervento presupporrebbe l’imposizione di impedimenti materiali all’abuso e l’automazione dell’esercizio delle funzioni, con sistemi capaci di rilevare automaticamente le anomalie, senza gravare le vittime anche dell’onere di trovare la forza di denunciare.

La riforma risente, invece, del limite strutturale di non essere sostenuta da una architettura progettuale solida, capace di verificare la stabilità dei presupposti. Un disegno di questo tipo richiederebbe un lavoro collegiale che coinvolga ingegneri, informatici, filosofi, esperti di organizzazione pubblica, e che sia nutrito dalle casistiche reali. Sarebbe auspicabile persino una sorta di conferenza di servizi aperta alla partecipazione del popolo, affinché la costruzione del sistema non sia il prodotto di una visione autoreferenziale, ma il risultato di un confronto reale con la complessità.

Al contrario, il testo riformatore sembra il frutto di un’elaborazione condotta con il paraocchi tralaticiano di una tradizione che preserva sé stessa: un lavoro di magistrati per i magistrati, che finisce per ignorare il sapere esperienziale di chi, come molti avvocati e attivisti vittime di SLAPP e ritorsioni personali, conosce il sistema sul campo e ne ha subito le distorsioni più profonde.

La domanda resta quindi inevasa: questa riforma introduce davvero una giustizia capace di mettere alla prova sé stessa, o si limita a lucidare la cornice di un ritratto che nasconde una decomposizione profonda?