I risparmi delle famiglie italiane sono ai minimi storici, colpite da inflazione, crisi energetica e bassi salari. Dal boom economico al crollo della ricchezza netta: cosa sta succedendo?

Le famiglie italiane si sono distinte, nel corso dei decenni, per l’abilità di risparmiare, ovvero di accantonare una parte del reddito che non viene speso quando viene percepito. Si è iniziato a farlo nel secondo dopoguerra, soprattutto nel periodo passato agli onori della storia con l’appellativo di “boom economico”, altrimenti definito “miracolo economico italiano”. Si è trattato di un periodo compreso tra la seconda metà degli anni ’50 e la prima degli anni ’60 del ‘900 in cui si realizzò una prepotente crescita economica e un rapido sviluppo tecnologico, dopo l’iniziale fase di ricostruzione post-bellica. I risparmi delle famiglie iniziarono ad ingrossarsi fino a superare Paesi come Francia e Germania e ad essere considerati, insieme al Giappone, grandi risparmiatrici.

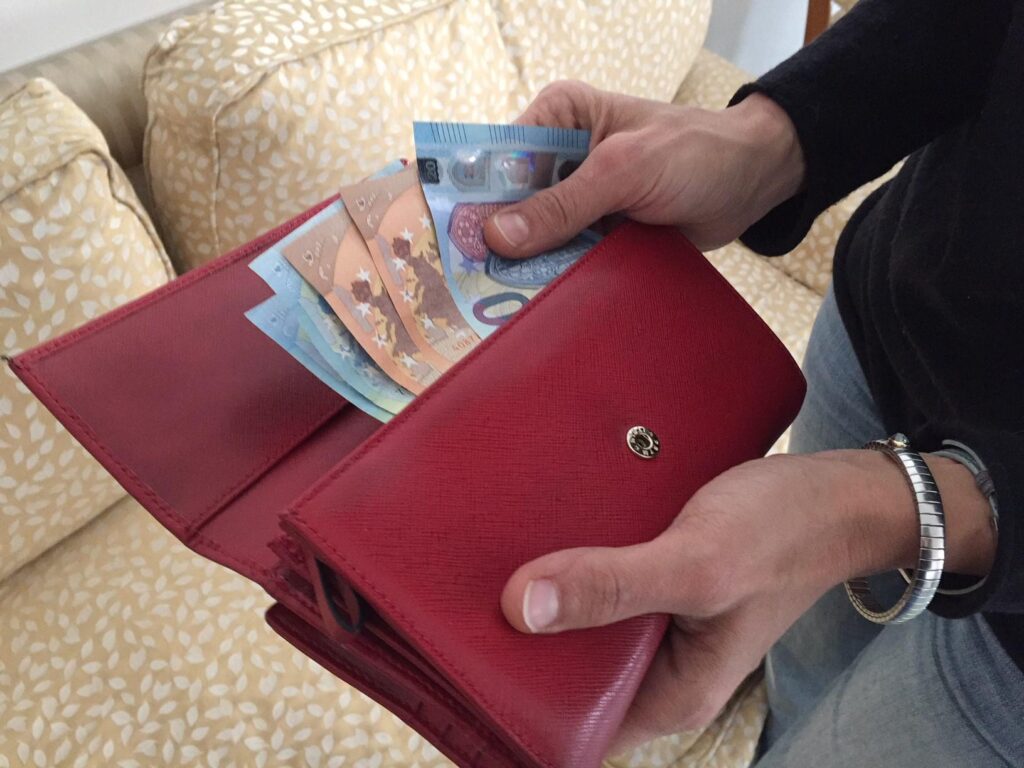

Ora il vento è cambiato, tira una brutta aria di burrasca: i risparmi delle famiglie italiane sono agli sgoccioli, mentre il futuro economico del nostro Paese appare sempre più cupo. L’elenco delle distorsioni è, purtroppo, lungo: inflazione, salari e stipendi con basso potere d’acquisto, crisi energetica con i prezzi delle bollette alle stelle, crisi economica. Una volta c’erano i risparmi e i patrimoni delle famiglie ad arginare l’ira impetuosa delle crisi e che agivano da cuscinetto per evitare di precipitare nella catastrofe. Gli italiani, coi soldi messi da parte, si erano riversati sul “mattone” acquistando case di proprietà o, per investimento, garage e terreni. L’agiatezza privata italiana era arrivata al punto tale da essere esaltata e strumentalizzata dalla classe politica, con affermazioni tipo: “è vero che c’è un enorme debito pubblico, però siamo il Paese con più case di proprietà al mondo e tra i maggiori risparmiatori!”.

Fino a qualche decennio fa l’Italia aveva un rapporto patrimonio e reddito molto alto, tanto che 20 anni fa il patrimonio familiare valeva, nel complesso, 8,06 volte il reddito aggregato, corrispondente alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti, che in economia sono un procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene. Oggi la relazione tra ricchezza e redditi è precipitata ad un magro 1 per poi risalire durante la pandemia e riabbassarsi dopo. Mentre all’estero lo stato patrimoniale è cresciuto molto di più, ad esempio in Spagna e in Canada, dove rispettivamente la ricchezza vale 9,18 volte il reddito e 9,07.

Ma a produrre ansia sono i freddi e aridi numeri sulla ricchezza netta pro capite dei privati, ossia l’indicatore generalmente utilizzato per esprimere il livello di ricchezza per abitante prodotto da un territorio in un determinato periodo. Vale a dire, la somma di tutti i valori reali e finanziari al netto di tutto l’indebitamento. Ebbene si tratta di cifre molto basse rispetto alle maggiori economie dell’occidente industrializzato. L’economia si conferma, comunque, una disciplina bizzarra, nel senso che c’è stata una fase in cui il nostro Paese poteva impettirsi con orgoglio di fronte a quasi tutti gli altri. Ci si riferisce al biennio 2008/2009.

Con la crisi dei mutui subprime, elargiti anche a soggetti non in grado di ripagarli, negli Usa, il contagio si estese anche all’Europa. In breve tempo, la crisi dei mutui si trasferì all’economia reale, provocando una caduta di reddito e occupazione. Mentre i patrimoni mondiali crollavano, quelli italiani restavano impassibili o crescevano perché si era investito quasi solo nel mattone. Ora, mattone o no, siamo alla frutta!