La relazione con la cognata del boss e la logica perversa della criminalità, costata la vita a un giovane carpentiere.

Acquaro – Nel gennaio del 1994, in un piccolo paese della provincia di Vibo Valentia, un giovane operaio scomparve nel nulla. La sua unica colpa era stata quella di innamorarsi. Due mesi dopo, il suo corpo venne estratto da una fossa nei boschi: era stato bruciato vivo. Dietro quell’atrocità, la volontà di un boss della ‘ndrangheta che considerava le donne della propria famiglia come pedine da muovere sulla scacchiera degli interessi criminali.

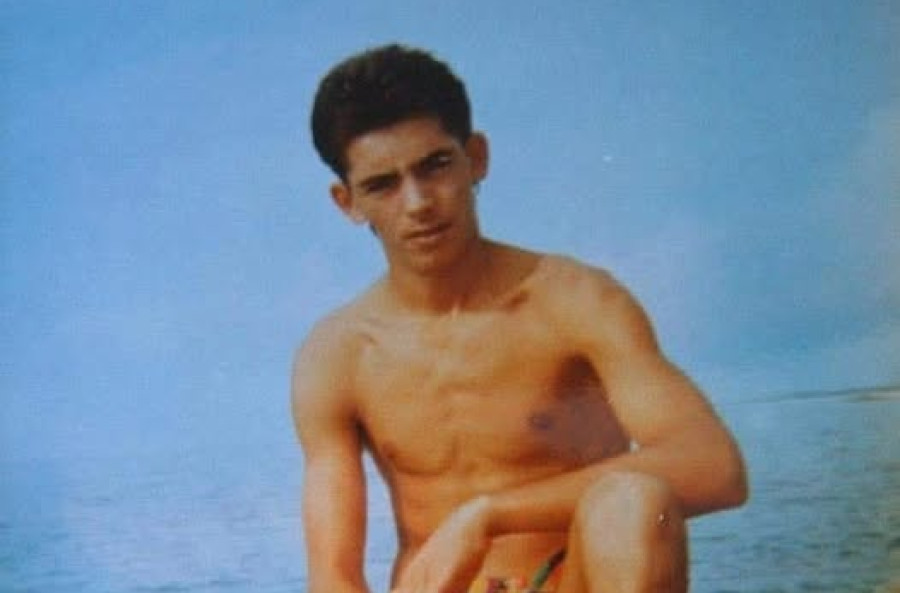

Giuseppe Russo aveva appena compiuto 22 anni quando iniziò a frequentare una ragazza di Acquaro. Lei si chiamava Angela e ricambiava i suoi sentimenti. Passeggiate per il paese, sguardi complici, progetti per il futuro facevano da cornice a un amore vissuto senza timori. Ma quel legame aveva un problema insormontabile agli occhi della criminalità organizzata: la sorella di Angela era sposata con Antonio Gallace, figura di spicco della ‘ndrangheta locale impegnato in una violenta faida territoriale.

Per il boss, quella relazione era intollerabile. Non per ragioni personali contro il giovane, che proveniva da una famiglia di onesti lavoratori senza alcun legame con ambienti malavitosi. Il problema era di principio: nella logica mafiosa, le donne servono a costruire ponti tra famiglie criminali, a suggellare patti, a consolidare gerarchie. Angela doveva diventare moglie di qualche affiliato utile agli affari della cosca, non di un semplice carpentiere che lavorava nell’impresa edile del patrigno.

Giuseppe ricevette segnali inequivocabili. La sua automobile fu distrutta dalle fiamme in quello che i carabinieri archiviarono frettolosamente come un incidente tecnico. Ma il giovane non colse l’allarme, o forse scelse consapevolmente di non piegarsi. Continuò a vedere Angela, rifiutandosi di comprendere che stava sfidando regole non scritte ma ferree.

Gallace decise allora di risolvere definitivamente la questione. Si rivolse a Gaetano Albanese, criminale latitante legato a una cosca della Piana di Gioia Tauro, chiedendogli di occuparsi dell’eliminazione di Giuseppe. Albanese accettò volentieri: quell’omicidio sarebbe servito a suggellare i rapporti tra le due organizzazioni mafiose. Si occupò dell’operazione coinvolgendo diversi complici, tra cui due ragazzi giovanissimi che avrebbero dovuto dimostrare il proprio valore attraverso quel battesimo di sangue.

Il 15 gennaio 1994, Giuseppe uscì di casa annunciando che sarebbe rientrato per pranzo. Telefonò più tardi avvisando che si sarebbe trattenuto fino al pomeriggio. Poi più nulla. La sua Fiat Panda venne ritrovata abbandonata con le chiavi ancora nel cruscotto e tracce di frenata sull’asfalto. La famiglia lanciò l’allarme, il paese si mobilitò, ma di Giuseppe sembrava essersi persa ogni traccia.

Era stato attirato in un’imboscata, sequestrato e trascinato in una zona boschiva dove i suoi assassini avevano già preparato una fossa. Lo torturarono, lo gettarono nella buca, lo innaffiarono di benzina e lo incendiarono. Uno degli esecutori, Angelo Benedetto, che aveva solo diciassette anni, esplose contro di lui un’intera carica di munizioni per assicurarsi che morisse.

Il cadavere venne scoperto solo il 21 marzo, a quindici chilometri da Acquaro, in località Giardino a Monsoreto di Dinami. A indicare il punto esatto fu proprio Albanese, che nel frattempo era stato arrestato e aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti dopo che un altro membro del gruppo, Rocco Franco, aveva deciso di confessare tutto. Anche il giovane Benedetto scelse la strada della collaborazione.

Il processo si concluse con la condanna all’ergastolo per Antonio Gallace in quanto mandante dell’assassinio. Gli esecutori materiali ricevettero pene superiori ai vent’anni di carcere. Ma alla famiglia di Giuseppe nessuna sentenza avrebbe potuto restituire quel figlio, quel fratello strappato alla vita in modo così brutale.

Teresa Lochiatto, madre di Giuseppe, e Matteo Luzza, fratello minore, hanno trasformato il loro dolore in una battaglia civile. Matteo è diventato referente regionale di Libera per la memoria delle vittime innocenti, portando la storia di Giuseppe nelle scuole e negli istituti penitenziari. Nel 2018, ventiquattro anni dopo l’omicidio, Teresa ha ricevuto una busta contenente proiettili e una fotografia del figlio: un’intimidazione che dimostra quanto questa famiglia dia ancora fastidio alla ‘ndrangheta.