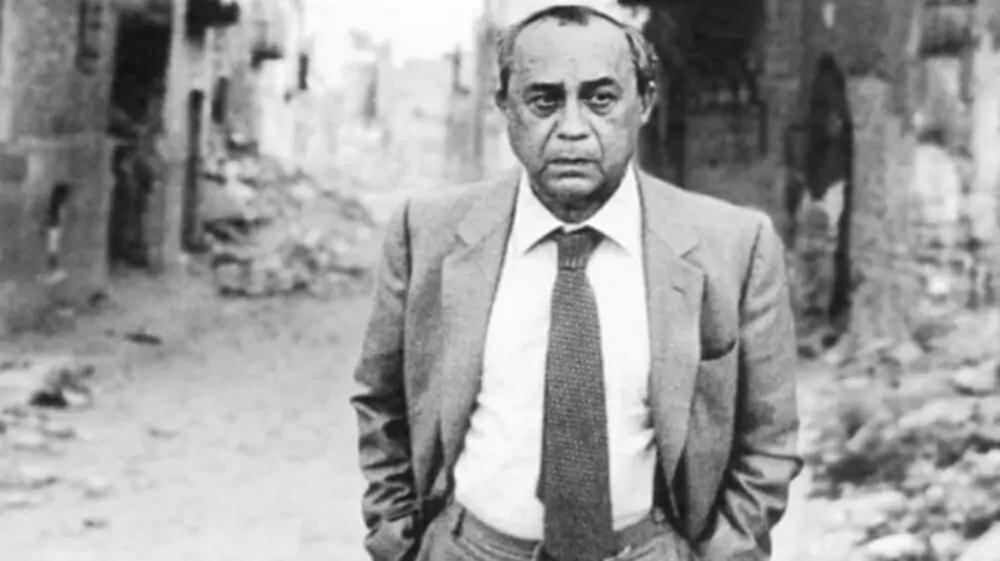

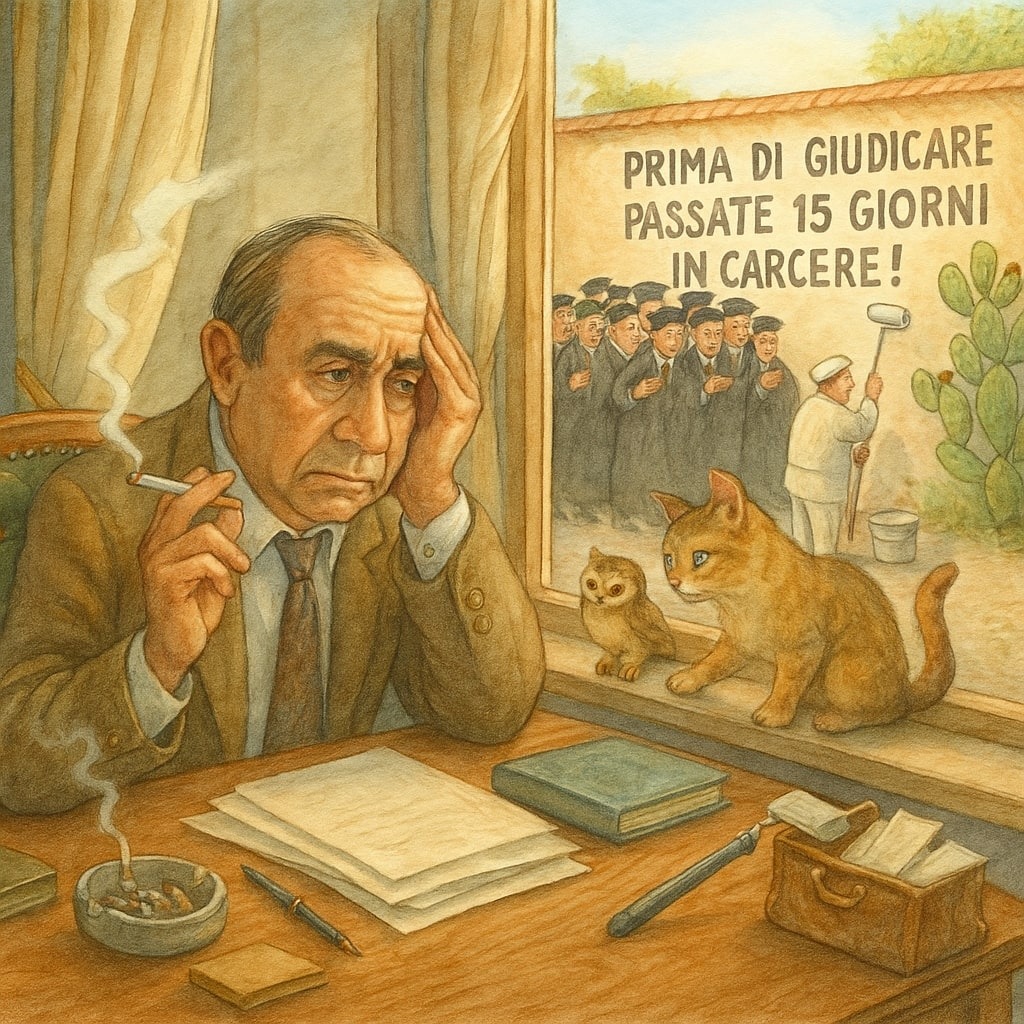

Leonardo Sciascia propose che i futuri magistrati trascorressero quindici giorni in carcere, tra i detenuti. Non per punizione “preventiva” ma per l’umiltà data dal sapere comprendere veramente l’altro.

Alle volte si aprono una sorta di “portali” di crescita e di evoluzione personali ma anche collettivi: a me è capitata proprio di recente una di queste epifanie e ho capito che la vulnerabilità può essere un linguaggio universale e un antidoto alla tirannia dell’immagine, spesso vuota, e maschera che respinge l’interazione sincera e viva.

Queste epifanie sono, per loro natura, inaspettate, ma se le cogli sono una sorta di rivelazione: un paio di giorni fa sono stata trascinata via da impegni altrui e da una corsa improvvisa. Mi sono ritrovata a uscire di casa senza alcuna premeditazione, senza quella minima protezione che di solito la nostra immagine ci assicura. Un abbigliamento dissonante rispetto al contesto sociale, conformista per definizione, in cui, di lì a poco, sarei stata catapultata: il centro commerciale.

Già nell’ascensore, davanti allo specchio impersonale delle sue pareti, la scena è divenuta comica e al tempo stesso rivelatrice: la parodia della “professionista” che, spogliata dei suoi codici, ridiventa semplicemente persona. Non un esercizio di stile, non un atto voluto, ma la pura contingenza che spalanca una fessura: la vulnerabilità come condizione esistenziale. Lo specchio mi ha restituito un’immagine che non riconoscevo in quel contesto e ho attribuito per un po’ quella forma di “sconcerto” a chiunque nel microcosmo del centro, con un automatismo quasi grottesco, poi ho realizzato che stavo facendo un esperimento, che stavo avendo l’epifania di cui sto per parlarvi.

A confermare quell’apertura inattesa è arrivato lo sguardo di un neonato, stretto al seno materno. Gli occhi, grandi e limpidi, si sono posati su di me con la forza di un giudizio senza giudizio. Un contatto breve eppure assoluto, privo di categorie: non il professionista, non il ruolo, non l’immagine – che per giunta era tutta mia, quella che io pensavo dovesse essere la mia – ma il colore, la vitalità, l’essere umano.

In quel riflesso, la sproporzione tra i nostri progetti – tanto razionali e meschini, per quanto complessi e articolati – e la vastità del mondo e delle combinazioni di umanità possibili si è resa evidente. Un solo sguardo casuale, in un corridoio del centro commerciale, è bastato a dischiudere l’immensità che sfugge a qualsiasi architettura interiore.

Fatti gli acquisti, per lo più inutili e di pura compensazione, ho lasciato quel teatro ancora senza una piena consapevolezza dell’epifania ma, risalendo in auto, accompagnata dalla voce di un filosofo in radio di cui non ho trattenuto il tema, la memoria, come guidata da un’assistente al benessere interno, mi ha fornito il “la” per decifrare quell’insight e ha evocato un aneddoto personale di un’amica che mi ha raccontato più volte.

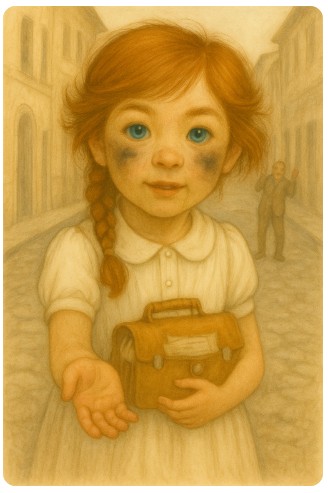

La mia amica, che ha trent’anni più di me, mi ha raccontato che da bambina, figlia di famiglia più che agiata, fu sorpresa in strada travestita da mendicante. Interrogata dai genitori, anche piuttosto sorpresi e sconcertati da quell’episodio, rispose con innocenza: “Volevo provare cosa significava essere poveri“, risposta che zittì chiunque e le guadagnò rispetto e grande considerazione, risparmiandole, giustamente, qualsiasi rimprovero.

Torniamo a noi. Il gesto, al contempo ingenuo e radicale, racchiudeva un’intuizione potente: per comprendere non basta osservare, bisogna provare, indossare i panni dell’altro, anche solo per un istante. L’esperienza, persino quando non la comprendiamo pienamente, ha in sé la forza del vero. Conoscete la bottiglia “air up“? Ebbene dentro ci si mette della comune acqua, ma attorno all’apertura per bere, c’è un alloggiamento per inserire un profumatore che conferisce la sensazione di bere qualcosa di diverso del semplice quanto prezioso liquido. Ora vi spiego perché c’entra con la mia “illuminazione”.

Viviamo in un’epoca che ci chiede di presentarci sempre all’altezza di un’immagine: i manuali di comunicazione suggeriscono di vestirsi come la persona che si desidera diventare, come se la forma potesse anticipare la sostanza. È la logica della borraccia aromatizzata: bere semplice acqua convinti di gustare fragola.

Eppure, a volte, è necessario l’opposto: un “air up al contrario”. Non assumere l’immagine del successo, ma quella che ci mette a disagio; non vestirsi del meglio di sé, ma del difetto, dell’imperfezione. È il bagno di umiltà: un esercizio che non imprigiona, ma libera; che non umilia, ma apre lo sguardo aprendo un portale verso la comprensione dell’altro con la chiave dell’imperfezione o umanità, se preferite. Nell’incontro con chi soffre, con chi porta sulle spalle la fatica quotidiana, apparire impeccabili, con i capelli in ordine, con la “divisa” della perfezione è come uno sbarramento. Al contrario, l’imperfezione, la naturalezza diventa un gesto minimo, ma capace di comunicare: non sono qui per giudicare, non sono qui per esibire. La vulnerabilità, se assunta consapevolmente, diventa linguaggio.

Questo linguaggio disarma le gerarchie implicite dell’immagine e crea prossimità. Ricorda che nessuno è mai del tutto adeguato alla maschera che indossa. E che, nella società che pretende l’adolescente magro, l’adulto vincente, il professionista irreprensibile, l’imperfezione è una forma di libertà.

Allora, dopo tutte queste illuminazioni, ho ridimensionato la portata innovativa di esse ricordandomi che già Leonardo Sciascia, con la sua lucidità, aveva proposto che i futuri magistrati, dopo il concorso, trascorressero quindici giorni in carcere, tra i detenuti. Non per una forma di punizione “preventiva”, o per una lezione razionale, ma per l’umiltà data dal sapere comprendere veramente l’altro, dal riuscire a scorgere l’umanità che accomuna tutti. Non bastano i codici né le categorie; occorre l’esperienza viva, la contaminazione con ciò che si giudica.

Così anche noi, se vogliamo capire quello che ci disturba, quello che ci provoca un trigger, ciò che ci sfugge, non possiamo limitarci a manuali o astrazioni. Serve l’atto radicale di “indossarne i panni”, di condividere, almeno per un istante, la prospettiva altrui. È ciò che, in termini psicoanalitici, potremmo chiamare trasferimento o transfert: la capacità (e il rischio) di proiettare e ricevere emozioni non elaborate, di farci toccare dal vissuto dell’altro per rivelare il nostro. Ed ecco la sfida, semplice e rivoluzionaria insieme: praticare, ogni tanto, un bagno di umiltà. Cercare occasioni per abbassare la guardia dell’immagine: parlare con chi resta ai margini, sostare con chi non ha voce, assumere persino quelle posture o quegli abiti che ci imbarazzano.

Non è un invito a restare prigionieri dell’inadeguatezza, ma ad attraversarla come via di conoscenza. Non ci rende “peggiori”: ci rende più larghi, più veri, più umani. Perché, alla fine, il mondo è immensamente più grande dei nostri progetti. E la sua misura non è l’immagine che esibiamo, ma lo sguardo che sappiamo restituire: quello del neonato che osserva senza filtri, o della bambina che, travestita da mendicante, scopre la realtà dall’interno.

Imparare a ridere di sé, a spogliarsi dell’immagine, a indossare la vulnerabilità: può forse essere questo un antidoto alla tirannia dell’apparenza, la cartina per svelare e sciogliere i propri sospesi emotivi, la chiave per stare nel mondo con grazia e dignità?