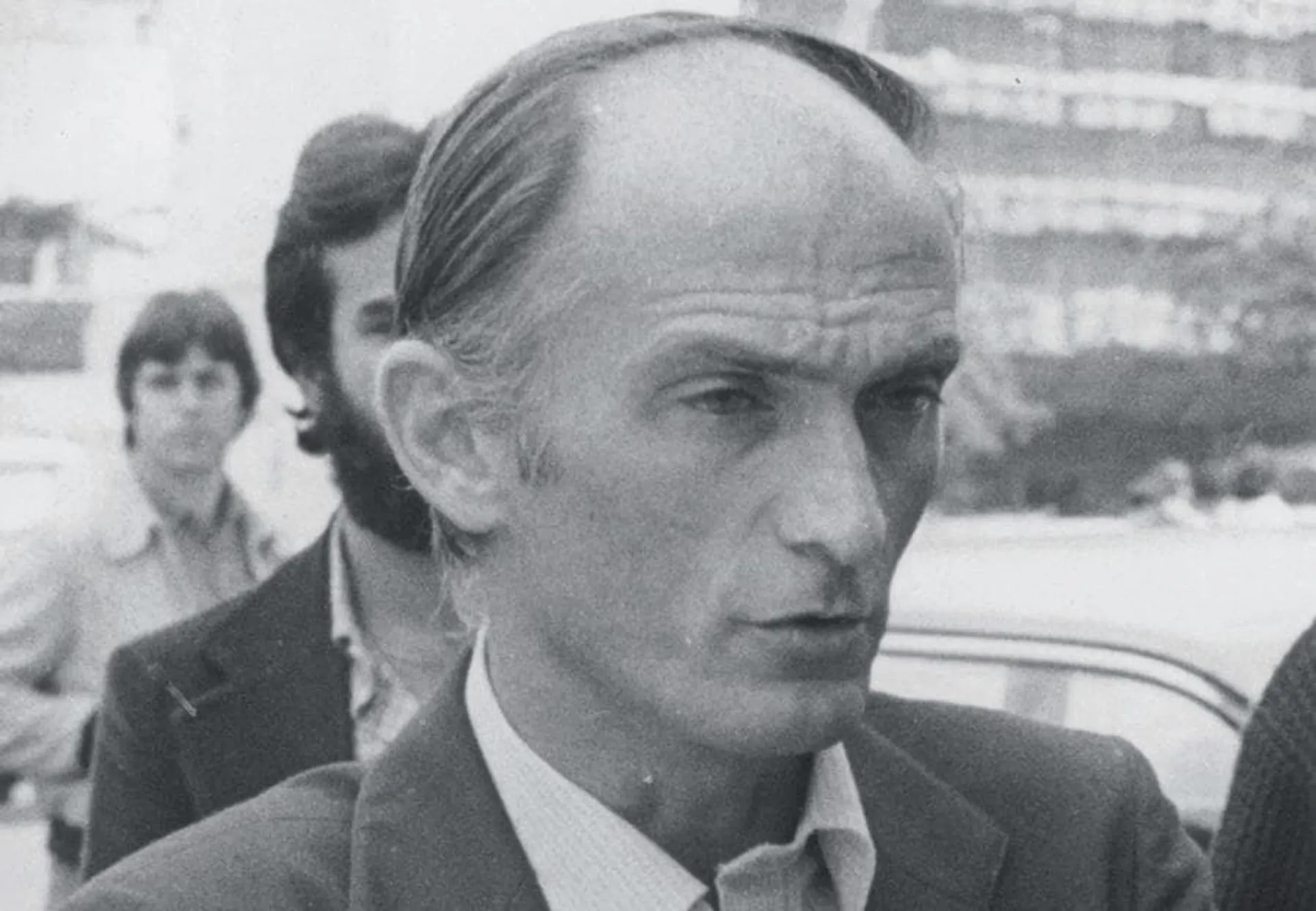

Il sostituto procuratore palermitano ucciso dai NAR nel 1980 dopo aver denunciato l’isolamento in cui era costretto a lavorare nelle indagini sull’estremismo di destra.

Roma – La mattina del 23 giugno 1980, alla fermata dell’autobus di via Alessandrina a Roma, un giovane terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari spara un colpo di pistola alla nuca di Mario Amato. Il sostituto procuratore della Repubblica, 42 anni, aspettava l’autobus per raggiungere la città giudiziaria di piazzale Clodio. La sua auto era guasta e la richiesta di una vettura di servizio era rimasta senza risposta. Un dettaglio che fotografa perfettamente l’isolamento in cui questo magistrato siciliano si trovava a combattere la sua battaglia contro il terrorismo nero.

Da Palermo a Roma: una carriera dedicata alla giustizia

Nato a Palermo il 24 novembre 1937, Mario Amato compie nella sua città natale gli studi classici e si laurea in Giurisprudenza nel 1959. Negli anni Sessanta si trasferisce a Roma con la famiglia, dove dopo il servizio militare lavora per l’Ufficio correttori del quotidiano “Il Tempo” e svolge per tre anni la pratica notarile, scrivendo anche per la rivista “Il Notaro”.

La svolta arriva nel 1970 quando vince il concorso in Magistratura e viene nominato Uditore Giudiziario. Il suo primo incarico lo porta lontano dalla Capitale: a Rovereto, in provincia di Trento, dove si trasferisce con la famiglia quando viene nominato Sostituto Procuratore nel 1971.

Qui, nel 1976, a soli 38 anni, Amato si trova a guidare la Procura di Rovereto e contemporaneamente a dirigere il locale carcere giudiziario. Nel frattempo ha sposato Giuliana e la coppia ha avuto due bambini: Sergio e Cristina.

Il ritorno a Roma e la guerra al terrorismo nero

Nel 1977 Amato rientra a Roma, dove continua a esercitare le funzioni di sostituto procuratore. È in quegli anni che nella Capitale l’estremismo di destra conosce una fase di grande fermento e crescente violenza. Ad Amato vengono affidate le inchieste precedentemente seguite da Vittorio Occorsio sul terrorismo di estrema destra, un fenomeno la cui pericolosità cresce in modo vertiginoso nell’ultimo scorcio degli anni Settanta, in particolare con la nascita dei Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR).

Il magistrato palermitano si trova così a dover districare una matassa complessa, fatta di una nebulosa di personaggi e sigle spesso sorrette da fitte reti di complicità e connivenze. Un lavoro che deve svolgere sostanzialmente in solitudine, dovendo occuparsi contemporaneamente anche del “lavoro ordinario” della Procura.

L’isolamento professionale in cui opera Amato non è solo una questione di carichi di lavoro ma riflette un clima più generale di freddezza e diffidenza che lo circonda, anche all’interno degli stessi uffici giudiziari. Un clima che raggiunge punte paradossali quando si scopre che il figlio di uno dei suoi colleghi, Antonio Alibrandi, si rivela essere un membro proprio dei NAR, l’organizzazione terroristica su cui Amato stava indagando.

L’appello inascoltato al CSM

A causa delle sue inchieste sul terrorismo nero, Amato diventa il destinatario e il bersaglio di continue denunce, esposti e intimidazioni. Gli indagati e gli imputati hanno buon gioco nell’attaccarlo e nel delegittimare le sue indagini come il frutto di un pregiudizio ideologico personale, proprio perché il magistrato si trova a lavorare da solo, senza il supporto di una squadra di colleghi che avrebbe potuto “spersonalizzare” le inchieste.

Consapevole di questa criticità, Amato denuncia ripetutamente la sua situazione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. L’ultima volta lo fa il 13 giugno 1980, appena dieci giorni prima del suo omicidio, con parole che suonano oggi come una drammatica profezia:

“Per fare il quadro generale della situazione devo dire che mi sono trovato a dover svolgere indagini in un ambiente molto difficile e cioè quello della destra romana. Si tratta di un ambiente che ha legami e diramazioni dappertutto. Specialmente per il fatto che ero il solo a svolgere detta attività mi sono trovato più volte esposto ad attacchi o della stampa, o dei legali che sono molto legati a certi ambienti. Costoro hanno cercato più volte di mettermi in cattiva luce e di indicarmi come persona faziosa, che non sa fare il proprio lavoro”.

Il magistrato insiste sulla necessità di essere affiancato da altri colleghi: “Proprio per tali motivi io ho più volte insistito per essere affiancato da altri colleghi. Detto affiancamento, infatti, oltre ad aiutarmi dal punto di vista della mole di lavoro da svolgere, avrebbe consentito di spersonalizzare i processi di cui mi dovevo occupare. Soprattutto ciò avrebbe consentito di dire che c’era un ufficio che procedeva composto di persone che, pur pensandola politicamente in modo diverso, ciò nonostante conducevano avanti compiutamente le indagini loro demandate”.

Ma le sue richieste di aiuto cadono nel vuoto: “Fino a circa tre mesi fa o al massimo fino all’inizio di quest’anno, non c’è stata alcuna risposta alle mie reiterate richieste di ottenere un aiuto. Mi si è sempre risposto ‘vedremo, vedremo’, ma nulla è accaduto”.

L’agguato: una morte annunciata

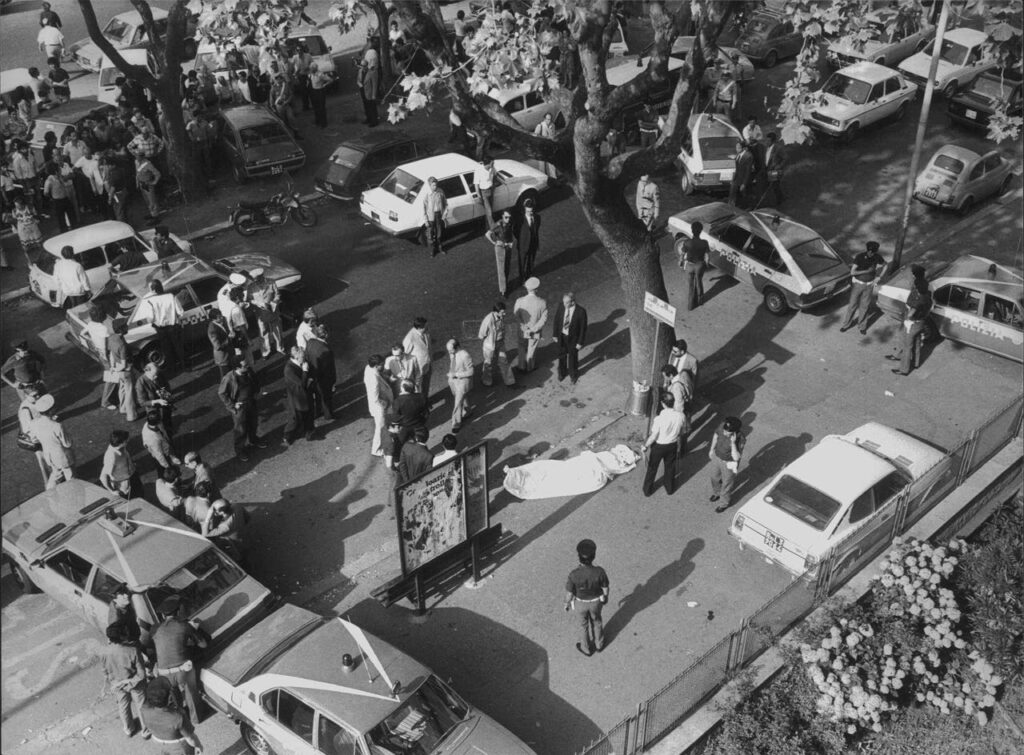

La mattina del 23 giugno 1980, la routine quotidiana di Mario Amato si trasforma in una tragedia annunciata. Con l’auto guasta e senza ottenere una vettura di servizio, il magistrato è costretto a recarsi al lavoro con i mezzi pubblici. Mentre aspetta alla fermata dell’autobus in via Alessandrina, un giovane terrorista dei NAR gli si avvicina e gli spara un colpo di pistola alla nuca, uccidendolo.

I Nuclei Armati Rivoluzionari rivendicano immediatamente il delitto con una telefonata e con un volantino dal linguaggio feroce: “Abbiamo eseguito la sentenza di morte emanata contro il Sostituto Procuratore dottor Amato, per la cui mano passavano tutti i processi a carico dei camerati. Oggi egli ha chiuso la sua squallida esistenza imbottito di piombo. Altri la pagheranno”.

Il processo per l’omicidio di Mario Amato si celebra a Bologna tra il 1984 e il 1991, portando alla condanna dei membri dei NAR Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Una giustizia che arriva dopo oltre un decennio, quando ormai la stagione del terrorismo nero si è conclusa e l’Italia ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e ferite democratiche.