Nata con fini di studio e di ricerca, con il tempo è diventata uno strumento diagnostico medico-legale. L’esame post-mortem si è affermato tra i vari contesti storici e ordinamenti giuridici non senza difficoltà.

Originariamente l’autopsia veniva usata per conoscere i segreti del corpo umano, la sua anatomia e le cause del decesso, diventando negli anni un fondamentale supporto per l’insegnamento della Medicina. Al giorno d’oggi, l’esame autoptico si esegue sia per chiarire le cause della morte, sia per verificare eventuali ipotesi di reato. L’autopsia è da considerare come l’esame medico definitivo: un accertamento tecnico dettagliato, eseguito per stabilire le cause del decesso, le modalità e i mezzi che l’hanno causato. L’esame autoptico, noto anche come esame post-mortem, è dunque un’indagine sul cadavere eseguita tramite diverse operazioni che consentono d’ispezionare i tessuti e gli organi umani.

Il termine deriva dal greco antico (αὐτός, “stesso” e ὄψις, “vista”) e significa letteralmente “vedere con i propri occhi”. Con questo esame, infatti, si riesce a risalire alle cause della morte grazie ad un’attenta indagine sulla salma. Inoltre, è una pratica utile per classificare differenti tipologie di decesso: accidentale, per cause indeterminate, per cause naturali, per omicidio, per suicidio.

Le prime autopsie documentate

Molti pensano che l’autopsia sia nata in Grecia tra il V e il IV secolo a.C.: non è così. Ai tempi del medico greco Ippocrate, che fu il primo ad intuire che le malattie avessero cause naturali e non soprannaturali, non venivano ancora eseguiti riscontri post-mortem. È merito del valoroso generale di Alessandro Magno, Tolomeo I Sotere, sovrano dell’Antico Egitto vissuto tra il 367 e il 282 a.C., se i medici sono riusciti ad approfondire gli studi sul corpo umano, spianando la strada verso nuove scoperte per migliorare la comprensione delle malattie. Forte sostenitore dell’Anatomia patologica, ha avuto un importante ruolo nella promozione della conoscenza medica, diventando il primo sovrano che consentì ai medici di esaminare i cadaveri a scopo didattico (grazie alla possibilità di consultare contemporaneamente i preziosi volumi custoditi nella grande biblioteca e Università di Alessandria, da lui fondata intorno al III secolo a.C.).

Un secondo grande contributo arriva dal medico Erofilo di Calcedonia, un’altra figura con forti radici nella terra ellenica natia, che lasciò per approdare sulle coste alessandrine d’Egitto. Ricordato sui libri come il primo anatomista che eseguì numerose autopsie su esseri umani e animali, è stato anche colui che scoprì la distinzione anatomica tra vene e arterie e la differenza tra nervi motori e sensoriali. Le autopsie da lui praticate gli permisero di scrivere un Trattato di Anatomia Umana, introducendo termini scientifici usati ancora oggi. Furono molti i libri scritti di suo pugno, ma nessuno ci è pervenuto, se non attraverso qualche citazione.

“Il caso Giulio Cesare”: il primo esame esterno eseguito a scopo di giustizia

La pratica della dissezione dei corpi umani venne proibita per numerosi secoli dalle leggi dell’Antica Roma e del Medioevo, vietando la violazione anatomica del cadavere umano. Le Idi di Marzo e il Cesaricidio segneranno, però, un importante momento sia per la Storia che per la Medicina.

La Medicina Legale non era ancora riconosciuta come disciplina scientifica utile per applicare le conoscenze mediche nella gestione delle questioni legali, tuttavia, la testimonianza di un medico veniva considerata un fondamentale contributo. Visti i tempi così lontani, non si può ancora parlare di “autopsia” vera e propria, ma di mero esame esterno eseguito a scopo di giustizia. È il 15 Marzo del 44 a.C. e Roma assiste all’assassinio di Giulio Cesare.

Pacuvio Antistio Labeone, il medico del dictator di Roma, presente alla cospirazione e tra i più attivi nel processo di reclutamento dei senatori, determinò quale tra le 23 ferite da taglio fosse stata quella fatale, affermando che Gaio Giulio Cesare morì per una ferita al petto che portò alla rottura dell’aorta. Lo storico e biografo romano Svetonio, nella raccolta Vita dei Cesari, scrisse: “Secondo il referto del medico Antistio, di tante ferite, nessuna fu mortale, ad eccezione di quella che aveva ricevuto per seconda in pieno petto”.

“Nec in tot vulneribus ut Antistius medicus existimabat, letale ullum repertum est, nisi quod secundo loco in pectore acceperat”.

Il decreto che autorizzò la dissezione umana

Il Sacro Romano Impero, nato con Carlo Magno la notte del 25 Dicembre dell’800 e destinato a cadere nell’ombra dopo un millennio, nel 1806, con la deposizione della corona da parte di Francesco II d’Asburgo-Lorena, fu un lungo periodo di riforme e cambiamenti. L’imperatore Federico II di Svevia, nel 1231, decretò che ogni scuola di Medicina ricevesse almeno due corpi di criminali giustiziati ogni anno per poter condurre, su di loro, studi e dimostrazioni, permettendo agli studiosi di comprendere meglio il corpo umano. In risposta, la posizione di Bonifacio VIII, nel 1299, fu decisiva: in opposizione al passo in avanti nella storia dell’Anatomia, con la bolla pontificia De Sepulturis (sulla pratica dell’autopsia) ne osteggiò l’esercizio. Non fu un’opposizione categorica, ma essa venne interpretata come tale.

Le prime concessioni delle scuole di Medicina

Le scuole di Medicina del Tardo Medioevo eseguivano autopsie esclusivamente su carcasse animali. Fino all’epoca rinascimentale, insegnati e studenti di Medicina non eseguirono mai dissezioni su corpi umani in prima persona, limitandosi ad osservare un dissettore specializzato che procedeva con la pratica. È noto, tuttavia, che figure di spicco dell’epoca, come Leonardo da Vinci e Michelangelo, eseguissero autopsie per capire meglio l’anatomia del corpo umano. L’Anatomia a scopo didattico venne introdotta per la prima volta, molto probabilmente, presso l’Università di Bologna, anche se nella scuola di Salerno era già uso comune dissezionare, durante le lezioni, carcasse di animali, soprattutto maiali.

Bologna anticipò i tempi. Sarà grazie a Mondino De’ Liuzzi che la dissezione diventerà materia d’insegnamento, regolata negli Atenei dai vari statuti universitari. Ogni scuola di Medicina, in tutta Europa, fino alla seconda metà del XVI secolo, ha usato il suo trattato, “Anathomia”, pubblicato nel 1316: un manuale di dissezione nel quale, per la prima volta, non vennero inserite nozioni astrologiche e venne posto l’accento sulla natura del corpo umano.

De’ Liuzzi non è stato l’unico, né tantomeno il primo a scrivere di Anatomia, ma l’importanza del suo contributo è stata riscontrata nell’aver affiancato la dissezione a fini didattici.

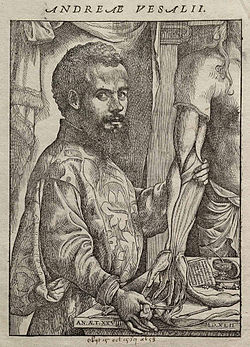

Giungendo agli anni del Rinascimento, una figura che merita di essere citata è quella di Andreas van Wesel, italianizzato in Andrea Vesalio e considerato il fondatore dell’Anatomia moderna. Vesalio, ex studente dell’Università di Parigi, si trasferì a Padova per approfondire gli studi sull’Anatomia ed è proprio nell’antica Pavà che si laureò in Medicina nel 1537 con il titolo di magister Medicinae et Artium, diventando poco dopo professore di Anatomia o, per meglio dire, lettore di Chirurgia e Anatomia, explicator Chirurgiae. A differenza del passato, le sue lezioni iniziarono a consentire ad alcuni studenti di dissezionare i cadaveri (per lo studio anatomico) al posto dei barbieri, che per tanto tempo aveva dovuto osservare, con gli occhi dello studente desideroso di poter far pratica, durante le lezioni di Anatomia a Parigi.

Non c’era più la tipica lezione di Anatomia in cui erano presenti tre figure: il medico, che leggeva i testi di anatomia, in modo particolare il testo scritto da Mondino De’ Liuzzi, l’incisore, che sezionava i cadaveri, e un altro medico, l’ostensore, che mostrava le corrispondenze tra ciò che veniva letto e quel che si poteva vedere durante la dissezione. Questo fu possibile grazie ad un giudice padovano, probabilmente Marc’Antonio Contarini, che fornì a Vesalio i cadaveri dei giustiziati per studiarli durante le lezioni accademiche. Da quel momento, le prime scuole di medicina cominciarono a richiedere ai vari studenti di dissezionare i cadaveri umani.

Ed è stato grazie all’alleanza tra opera della mano e opera dell’intelletto se Vesalio, nel 1543, a Basilea, riscrisse la descrizione del corpo umano grazie alle numerose dissezioni di cadaveri, da lui eseguite, e da un’attenta critica delle fonti e dei libri del sapere antico. Ecco come nacque l’accurato trattato di Anatomia Umana “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” (I sette libri sulla struttura del corpo umano), proponendo una nuova immagine del medico. Il popolo britannico, per vedere medici e studenti operare con maggiore libertà nell’eseguire autopsie, dovrà aspettare il 1832, anno in cui il Parlamento del Regno Unito approverà l’Anatomy Act, cercando di bilanciare il diritto alla ricerca scientifica e la necessità di prevenire i furti e il traffico illegale di cadaveri.

Il riconoscimento scientifico della Medicina Legale nelle facoltà mediche e giuridiche

La Medicina Forense (specializzazione della Medicina Legale che si occupa di applicare le conoscenze mediche per accertare fatti a carattere giudiziario come per esempio la determinazione della morte in caso di omicidio) e il suo sviluppo, nel Rinascimento, vennero favoriti anche e soprattutto dalla promulgazione della Constitutio Criminalis Carolina, che istituzionalizzò il concetto di perizia. È proprio in questi anni che il perito medico diventa una figura giuridica e la Medicina Legale si trasforma in vera e propria disciplina autonoma.

Vissuto tra la fine del ‘500 e la prima metà del ‘600, Paolo Zacchia, medico italiano considerato uno dei padri della Medicina Legale, scrisse l’opera “Questiones medico-legales”: un libro che comprendeva tutte le materie mediche considerate importanti per le questioni legali. Questo consentì alla Medicina Legale, una volta ottenuto il definitivo riconoscimento scientifico, di diventare ufficialmente materia d’insegnamento nelle università di Medicina e Giurisprudenza. Il merito fu l’applicazione del metodo sperimentale, che consentì, nel 1700, lo sviluppo di discipline come la psicopatologia, la tanatologia, la tossicologia e la traumatologia.

Dalla storia si può sempre imparare

La storia dell’autopsia è lunga. Le sue origini sono lontane secoli o, per meglio dire, millenni. Eppure, la pratica dell’esame autoptico è diventata sempre più diffusa e regolamentata. Forse per la sua innegabile utilità nell’accertamento delle cause di un decesso? Senza alcun dubbio, sono comunque imprescindibili anche i suoi contributi offerti per la comprensione dell’anatomia e dei fenomeni biologici del corpo umano.