Il sindaco Bitetti si dimette dopo l’assalto al Comune. L’accordo di programma del governo Meloni divide ambientalisti e operai mentre il centrosinistra resta paralizzato tra consenso locale e responsabilità nazionali

Taranto – «Hanno buttato la draga e stanno a salire tutte le cose, come fossero vongole». Il pescatore del molo della città vecchia non poteva immaginare quanto fosse profetica la sua metafora marinara. A Taranto, in questi giorni torridi di fine luglio, è proprio quello che sta accadendo: la draga della storia sta portando in superficie tutto quello che giaceva sui fondali da tredici anni, da quell’estate del 2012 quando la procura sequestrò l’Ilva dei Riva scrivendo l’unico capitolo concluso di una vicenda che la politica non è mai riuscita a completare.

Il siderurgico è ancora senza padroni e forse anche senza futuro. Lunedì scorso Piero Bitetti, sindaco di centrosinistra eletto appena un mese fa, ha presentato le dimissioni dopo essere stato bloccato per ore nel palazzo comunale da una folla inferocita di cittadini: associazioni, genitori di bambini malati, operai. Tutti uniti nella protesta contro l’accordo di programma proposto dal governo Meloni agli enti locali.

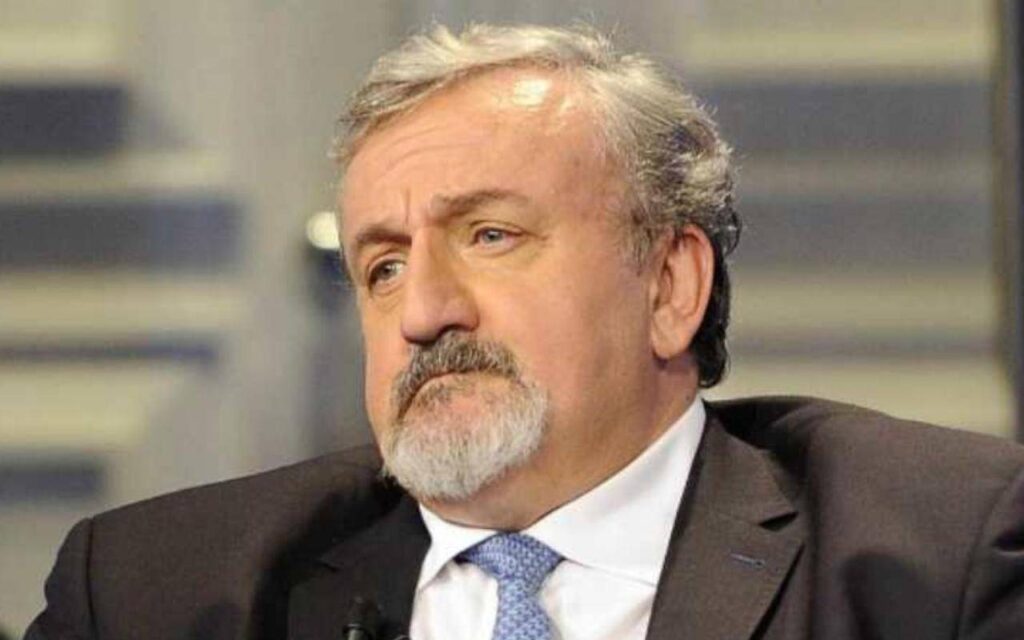

La questione è tecnica ma le conseguenze sono drammaticamente concrete. L’accordo prevede il passaggio graduale ai forni elettrici e l’eliminazione del carbone ma contemporaneamente riconsegna alla fabbrica la possibilità di produrre enormi volumi di acciaio alla vecchia maniera per dodici anni. «Il governo ci sta dicendo: fidatevi di noi, decarbonizzeremo. Ma noi come facciamo a fidarci? Ci hanno sempre preso in giro», protestano i vecchi ambientalisti che hanno chiesto al sindaco e al presidente della Regione Michele Emiliano di non firmare.

L’intesa divide anche chi dovrebbe essere dalla stessa parte. Gli enti locali la considerano accettabile perché garantisce investimenti e occupazione, togliendo dal tavolo l’ipotesi di una nave rigassificatrice. Ma proprio il rigassificatore sembra il vero cavallo di Troia della storia. Come spiega il professor Carlo Mapelli, massimo esperto di acciaio in Italia ed ex membro del cda del siderurgico: «Una nave come quella immaginata serve a produrre 12 milioni di tonnellate l’anno. Sono sei volte la produzione attuale, l’Ilva al massimo della sua potenza ne ha prodotte 9,2. A che serve?».

Le contraddizioni del centrosinistra

«Dobbiamo fare i conti con le contraddizioni. E le contraddizioni riguardano noi soprattutto», ammette con lucida amarezza Gianni Florido, ex presidente della provincia di Taranto. È lo stesso dilemma che ha spinto Bitetti alle dimissioni: «Il centrosinistra deve dirmi cosa fare. Perché, in privato, i leader mi dicono che l’accordo va firmato altrimenti il governo darà a noi la responsabilità di aver chiuso per sempre l’industria a Taranto. Dall’altro i consiglieri, anche solo per consenso locale, non vogliono mettere la faccia su questo accordo».

Il paradosso è evidente: una coalizione paralizzata tra la paura di essere accusata di aver ucciso l’industria tarantina e l’impossibilità di assumersi la responsabilità di un accordo che molti ritengono insufficiente.

Nel frattempo, a godersi lo spettacolo c’è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha sempre spinto per la chiusura quando era all’opposizione, per poi comportarsi come tutti gli altri una volta al governo.

Taranto, vittima sacrificale dell’Italia

Dietro la vicenda dell’ex Ilva si nasconde il sospetto che Taranto venga ancora una volta usata per risolvere altri problemi: una sovrapproduzione di gas da comprare dagli Stati Uniti, interessi che vanno ben oltre le necessità del territorio. Come dice sarcasticamente il professor Mapelli: «Una fabbrica di quella portata l’acciaio del Ponte sullo Stretto lo fa in cinque giorni. E ci mette venti ore per produrre quello che serve a costruire una fregata militare. Non riesco a capire dove sia la domanda del mercato».

La crisi di Bitetti potrebbe rientrare nelle prossime ore – ieri notte c’è stato un vertice del Pd con Emiliano, Francesco Boccia e dirigenti della segreteria nazionale. Ma il problema di fondo resta: la partita di Taranto non è più solo quella di una città e del suo destino, è diventata il simbolo delle contraddizioni di un intero Paese che non sa scegliere tra sviluppo e ambiente, tra presente e futuro.