Le ossa, databili tra il VII e il IX secolo, erano nel cimitero della chiesa dei SS. Antonio ed Eusebio di Azzio (Varese), insieme a quelle di altre persone, senza distinzione.

Varese – Chi ha detto che il Medioevo è stata un’epoca completamente buia, caratterizzata da arretratezza culturale e scarsa sensibilità? Da quanto emerso grazie ad una recente ricerca archeologica, non mancavano atti di umanità e civiltà. Un gruppo di ricercatori e ricercatrici ha scoperto i resti di una persona vissuta tra il VII e il IX secolo affetta da acondroplasia, una forma di nanismo che rientra nel novero delle malattie rare. Si tratta del sesto caso ritrovato in Italia in uno scavo archeologico. E questo è stato possibile accertarlo applicando criteri clinici che prima non erano mai stati utilizzati per diagnosticare questa patologia su un campione umano antico. Ma un altro aspetto interessante di questo rinvenimento riguarda l’ubicazione in cui le ossa si trovavano, e cioè all’interno di un cimitero, insieme ai resti di altre persone. Secondo chi ha condotto lo studio, questo dimostrerebbe che, in questo caso, il pensiero comune che gli individui affetti da patologie e malformazioni venivano emarginati dalla società medioevale è forse da rivedere. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Direct.

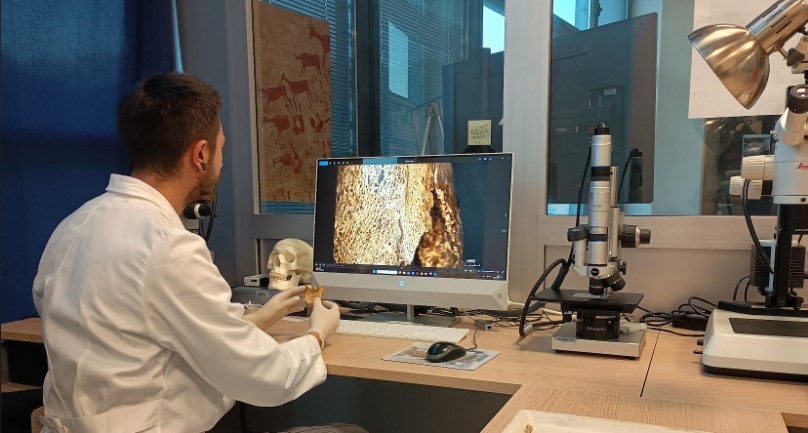

Il primo autore è Omar Larentis, ricercatore al Laboratorio Bagolini Archeologia, Archeometria, Fotografia del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, già coordinatore del Centro di ricerca in Osteoarcheologia e Paleopatologia dell’Università dell’Insubria. Interdisciplinare il gruppo di ricerca. Al suo interno troviamo professionisti e professioniste con competenze in biologia, storia della medicina e radiologia. Larentis in particolare, è antropologo fisico e paleopatologo. Si occupa di restituire un’identità ai corpi di persone che emergono dagli scavi attraverso analisi biologiche. E di riconoscere malattie antiche sui resti di natura archeologica.

Le attività si sono svolte nel cimitero della chiesa dei SS. Antonio ed Eusebio ad Azzio, in provincia di Varese, nella zona della Valcuvia, in uno scavo che era già avviato nel 2012 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese sotto la direzione scientifica di Barbara Grassi, la funzionaria territorialmente competente.

Durante le operazioni sono stati scoperti due frammenti di ossa – parti di omero e femore – diversi rispetto al solito dal punto di vista morfologico: erano infatti molto piccoli, arcuati e tozzi. Subito chi conduceva i lavori ha capito di essere di fronte a una patologia non comune. La sfida è stata riuscire a proporre una diagnosi differenziale con così pochi elementi.

In che modo? Applicando per la prima volta metodologie cliniche impiegate per pazienti moderni. Utilizzando non solo dati provenienti dalla letteratura clinica e paleopatologica, ma anche facendo valutazioni morfometriche macroscopiche e tecniche radiologiche. Le ossa sono state esaminate mediante radiografia digitale e tomografia computerizzata, e poi ricostruite in 3D. Ogni frammento osseo è stato scansionato con tecnologie all’avanguardia e innovative.

Da tutto questo si è stabilito che il soggetto – morto secondo la datazione al radiocarbonio tra il 679 e l’820 circa a un’età superiore ai 20 anni – fosse affetto da acondroplasia, una displasia scheletrica rara che si manifesta con una forma di nanismo disarmonico, e che avesse un’età perlomeno adulta. Come detto, si tratta del sesto caso in Italia che arriva da un contesto archeologico. Gli altri ritrovamenti sono avvenuti uno a Cividale del Friuli, un altro a Roma, uno nella grotta del Romito (Cs), uno a Modena e un ultimo nella certosa di Bologna.

«Il nostro lavoro è riuscire a verificare la presenza delle patologie all’interno delle società passate – spiega Omar Larentis che continua – e grazie alla loro prevalenza capire dove e quando erano presenti».

L’altra questione che sta a cuore agli studiosi e alle studiose riguarda la cosiddetta “archeology of care”, l’archeologia della cura. O ancora, in che modo le comunità antiche accettavano e accoglievano le persone con infermità o disabilità. Nella maggior parte dei casi in cui si verifica l’acondroplasia, le braccia delle persone non riescono a compiere una flessione normale. Una condizione non del tutto invalidante, ma che impatta sulla qualità di vita di chi ne soffre.

Mentre è capitato in altri ritrovamenti, come quello di Roma, che il soggetto con malformazioni si trovasse al di fuori della necropoli, in una posizione marginale rispetto alle altre sepolture, nel caso oggetto dello studio il defunto era posto all’interno di un cimitero insieme alle altre persone. Questo dimostra che il personaggio di Azzio era accettato dalla collettività. Una cosa non scontata, sottolinea Larentis, considerando il periodo. Ci troviamo nel Medioevo, dove da un certo momento in poi alcune categorie di persone non avevano diritto di sepoltura all’interno dei cimiteri cristiani. Ma la norma cede alla prassi. E questo ritrovamento permette di riflettere su alcune convinzioni.

«Abbiamo dimostrato come sia possibile fare una delle diagnosi più complesse, partendo anche da pochi frammenti che solitamente si tende a ritenere meno importanti. Io credo invece che ci voglia la stessa cura. Anche perché lavoriamo con persone. Raccontiamo le loro storie togliendole dall’oblio. Ridiamo memoria a chi l’ha persa nei secoli».

Lo studio “Dwarfism-related skeletal dysplasia in Italy. Multi-analytic study of 8th century CE human remains from Azzio (Varese) and biocultural implications of a pathology” è stato condotto da Omar Larentis dell’Università di Trento e da Enrica Tonina, Massimo Venturini e Ilaria Gorini dell’Università dell’Insubria.

È stato pubblicato dalla rivista Science Direct ed è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2024.104793