Nel dicembre 1943, un attacco aereo tedesco al porto pugliese causò una catastrofe umanitaria rimasta nascosta per decenni. Durante l’incursione centinaia di vittime morirono avvelenate dal gas tossico fuoriuscito da una nave americana segreta.

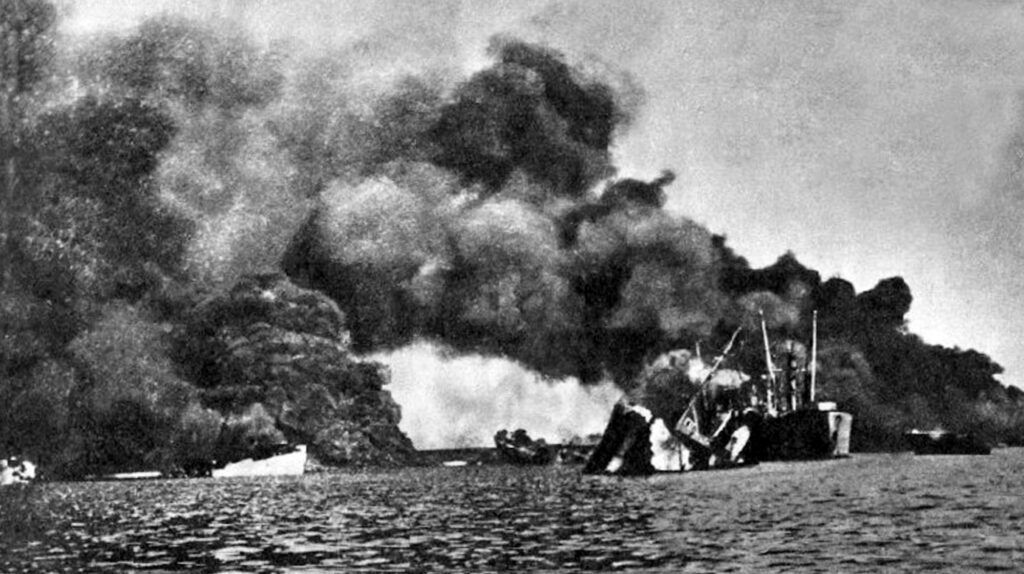

Bari – La sera del 2 dicembre 1943, il porto di Bari si trasformò in un inferno di fuoco e morte. Quello che iniziò come un attacco aereo tedesco di routine si rivelò essere una delle tragedie più devastanti e segrete della Seconda Guerra Mondiale, paragonabile per impatto strategico all’attacco giapponese a Pearl Harbor. Ma a rendere unico questo episodio fu un elemento che rimase nascosto per oltre vent’anni: la presenza di armi chimiche alleate che trasformarono un bombardamento militare in una catastrofe tossica senza precedenti.

Il porto strategico e l’illusione di sicurezza

Dopo la caduta dell’Italia meridionale nelle mani degli Alleati nel settembre 1943, Bari era divenuta il fulcro logistico della campagna italiana. Il porto pugliese rappresentava la porta d’ingresso principale per i rifornimenti destinati all’8ª Armata britannica e alle nuove basi aeree che stavano sorgendo nella zona di Foggia. Da questi aeroporti, la nascente 15ª Forza Aerea americana, comandata dal leggendario James Doolittle, pianificava di intensificare i bombardamenti contro il cuore industriale della Germania.

La fiducia alleata nel controllo dei cieli italiani aveva raggiunto livelli di ottimismo pericoloso. Il maresciallo dell’aria Arthur Coningham, nel pomeriggio stesso dell’attacco, aveva dichiarato con tracotanza durante una conferenza stampa: “Io lo considererei come un insulto personale se il nemico tentasse qualche azione significativa in quest’area”. Questa sicurezza si rifletteva nelle misure di difesa inadeguate: nessuna squadriglia di caccia aveva base a Bari, il radar principale sul teatro Margherita era fuori servizio da giorni, e le poche difese antiaeree erano insufficienti.

Il cargo maledetto: la John Harvey e il segreto dell’iprite

Tra le oltre quaranta navi ancorate nel porto quella sera, una nascondeva un segreto mortale. La SS John Harvey, una nave Liberty comandata dal capitano Knowles, trasportava 1.350 tonnellate di bombe all’iprite, il famigerato gas mostarda utilizzato nella Prima Guerra Mondiale. Il carico faceva parte di un programma segreto americano per accumulare armi chimiche nel Mediterraneo, una scorta sufficiente per 45 giorni di rappresaglia contro la Germania nel caso Hitler avesse deciso di ricorrere alla guerra chimica.

La presenza di queste armi non era casuale. I servizi segreti alleati avevano raccolto preoccupanti informazioni sui preparativi tedeschi per un possibile uso di gas tossici, specialmente dopo l’8 settembre e l’armistizio italiano. Winston Churchill stesso aveva ritenuto credibile la minaccia, portando Roosevelt ad autorizzare il trasporto segreto di un vasto arsenale chimico nel teatro mediterraneo.

L’attacco

Il piano tedesco era di una semplicità devastante. Centoventicinque bombardieri Junkers Ju 88 della Luftflotte 2, comandati dal Generalfeldmarschall Wolfram von Richthofen, decollarono da cinque aeroporti nel nord Italia e due vicino ad Atene. L’obiettivo era paralizzare il porto per rallentare l’avanzata alleata e interrompere i rifornimenti alle basi aeree di Foggia.

L’attacco iniziò alle 19:30 con uno stratagemma ingegnoso: i primi aerei sganciarono migliaia di striscioline di alluminio (chiamate “Window” dagli alleati e “Düppel” dai tedeschi) per confondere i radar nemici. Lo stormo principale, volando a bassissima quota per evitare la rilevazione, raggiunse il porto completamente indisturbato.

Il porto, illuminato a giorno per accelerare le operazioni di scarico notturne, offriva ai piloti tedeschi una visibilità perfetta sui loro obiettivi. In mezz’ora di bombardamento intensivo, i Ju 88 trasformarono il bacino portuale in un mare di fiamme. Le prime bombe colpirono il centro città, uccidendo soldati e civili presso l’Hotel Corona, mentre altre squarciarono le condutture di carburante, spargendo petrolio in fiamme su tutto il porto.

La catastrofe della John Harvey

Il momento cruciale arrivò quando la John L. Motley, carica di 5.000 tonnellate di munizioni, esplose dopo essere stata centrata da una bomba. La devastante deflagrazione uccise 64 membri dell’equipaggio e innescò una reazione a catena. Pochi istanti dopo, anche la John Harvey esplose, liberando nell’aria il suo carico mortale di iprite.

La violenza dell’esplosione squarciò la nave vicina Testbank, causando altri 70 morti, mentre i vapori tossici iniziarono a diffondersi silenziosamente nell’area portuale. L’iprite, inodore e invisibile, si mescolò al fumo e alle fiamme, creando una nube mortale che avvolse marinai, soccorritori e civili.

L’emergenza sanitaria nascosta

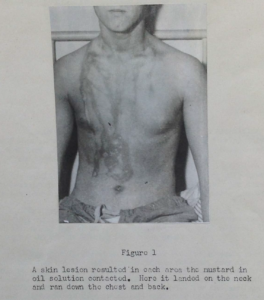

Nelle ore successive all’attacco, gli ospedali militari si riempirono di uomini con sintomi misteriosi: irritazioni agli occhi, polso debole, pressione bassa e uno stato di letargia preoccupante. Il venerdì mattina apparvero le prime vescicole piene di liquido, diagnosticate inizialmente come “dermatite non identificata”.

Il dramma si aggravò per il silenzio imposto dalla segretezza militare. Le autorità ospedaliere non furono informate della presenza di iprite, impedendo l’adozione delle semplici precauzioni che avrebbero potuto salvare centinaia di vite: rimuovere i vestiti contaminati e lavarsi accuratamente. Molte vittime continuarono a respirare i vapori tossici emanati dai propri indumenti per ore, aggravando fatalmente la loro condizione.

Il bilancio della tragedia

Il bombardamento causò perdite devastanti su tutti i fronti. Diciassette navi furono affondate e otto gravemente danneggiate, bloccando il porto per tre settimane e causando danni per oltre 38.000 tonnellate di materiale, incluse attrezzature mediche vitali e 10.000 tonnellate di acciaio destinato alla costruzione degli aeroporti.

Ma il costo umano fu ancora più terribile. Oltre mille soldati alleati morirono o risultarono dispersi, mentre gli ospedali militari documentarono ufficialmente 617 casi di contaminazione da iprite, 83 dei quali mortali. Tra i civili si registrarono circa mille vittime, anche se il numero esatto di morti per avvelenamento chimico non fu mai chiarito completamente.

La segretezza alleata riuscì temporaneamente a occultare la verità ma non ingannò i tedeschi. La famosa radio propagandista “Axis Sally” ironizzò durante una trasmissione: “Vedo che voi ragazzi vi avvelenate con i vostri stessi gas”, mentre le unità tedesche in Italia intensificarono immediatamente l’addestramento alla guerra chimica.

Il silenzio e la verità nascosta

La copertura dell’incidente raggiunse i più alti livelli di comando. Eisenhower ordinò la creazione di una commissione segreta d’inchiesta, mentre Winston Churchill fece classificare tutti i documenti britannici, elencando le morti per iprite come “ustioni a causa di azione nemica”. Lo stesso Eisenhower, nelle sue memorie del dopoguerra, si mantenne deliberatamente vago sull’accaduto.

I documenti rimasero secretati fino al 1959 e la verità completa emerse solo nel 1967 con la pubblicazione di un saggio sulla rivista “Proceedings” dell’Istituto navale americano, seguito nel 1971 dal libro “Disaster at Bari” di Glenn Infield. Il governo britannico ammise ufficialmente l’esposizione ai gas tossici solo nel 1986, modificando di conseguenza le pensioni dei sopravvissuti.

L’eredità inaspettata: la nascita della chemioterapia

Paradossalmente, da questa tragedia emerse uno dei più importanti progressi della medicina moderna. Il dottor Stewart Alexander, inviato a Bari per l’inchiesta segreta, conservò campioni di tessuto dalle vittime dell’iprite. Questi campioni divennero fondamentali per lo sviluppo della mecloretamina, la prima forma di chemioterapia basata sui derivati dell’iprite.

Due scienziati di Yale, Louis Goodman e Alfred Gilman, studiando gli effetti dell’azotiprite sui sopravvissuti di Bari, scoprirono le proprietà mielotossiche selettive del gas. Le loro ricerche, condotte in segreto durante la guerra, portarono alle prime sperimentazioni di terapia antitumorale farmacologica con risultati significativi. Questo lavoro è considerato l’atto di nascita della moderna chemioterapia oncologica.

L’eco persistente di una tragedia

Le conseguenze del bombardamento di Bari si protrassero ben oltre la fine della guerra. Uno studio del 2001 dell’Università di Bari rivelò che per decenni i pescatori locali continuarono a imbattersi negli ordigni inesplosi e corrosi dall’acqua marina, causando 236 ospedalizzazioni e cinque morti per dispersione di sostanze tossiche nelle acque del porto.

Il bombardamento di Bari rimane un episodio emblematico della complessità morale e strategica della Seconda Guerra Mondiale. L’attacco tedesco, tatticamente brillante e strategicamente efficace, si trasformò in una catastrofe umanitaria aggravata dalla segretezza alleata sulle armi chimiche. La tragedia dimostrò come la guerra moderna potesse trasformare anche le armi “difensive” in strumenti di morte indiscriminata, anticipando i dilemmi etici che avrebbero caratterizzato l’era nucleare.

Settant’anni dopo, il bombardamento di Bari resta un monito sulla pericolosità delle armi di distruzione di massa e sull’importanza della trasparenza nelle operazioni militari che coinvolgono sostanze letali. La lezione di quella notte di dicembre del 1943 continua a risuonare nei dibattiti contemporanei su guerra chimica, sicurezza e responsabilità militare.