Il manufatto, datato tra il I secolo a.C. e il I d.C. e relativo alla famiglia degli Attii, tornò alla luce negli anni ’60 ma non fu denunciato.

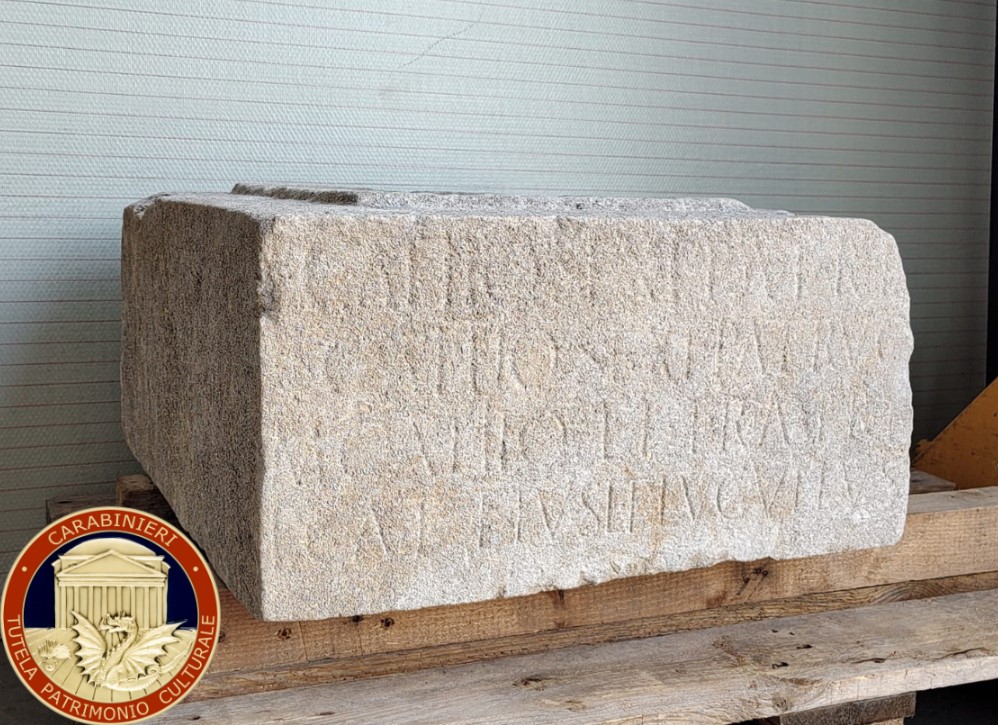

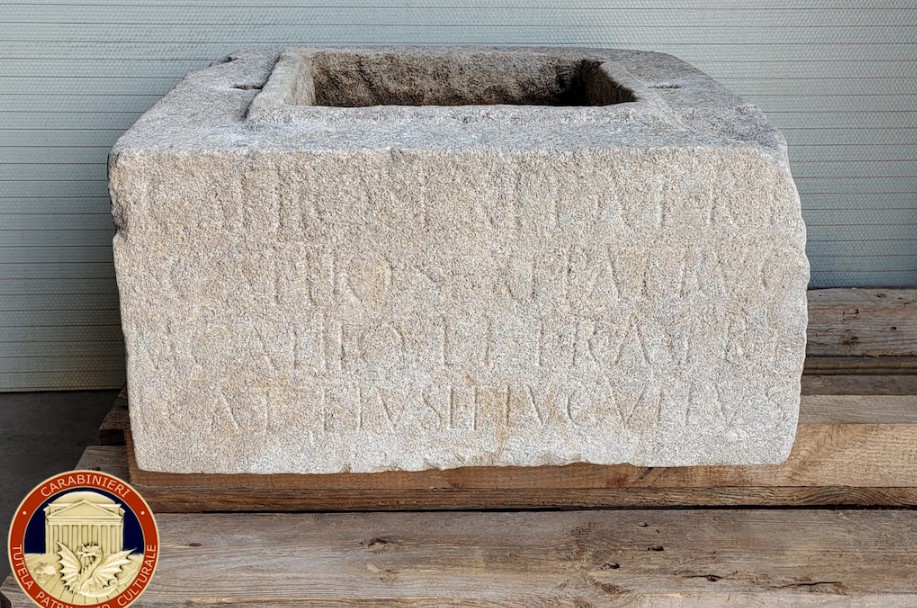

Venezia – Il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato al direttore del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro la base di un’urna funeraria a cassetta, recante un’iscrizione dedicatoria. Il manufatto, realizzato in calcare, ha forma parallelepipeda con base pseudo-quadrata. Era destinato a contenere le ceneri del defunto nella cavità superiore, che in origine era protetta da un coperchio oggi mancante.

La tipologia, molto diffusa in epoca romana, trova confronti anche in ambito concordiese. Sul lato frontale reca l’iscrizione dedicatoria incisa in caratteri capitali latini, parzialmente consunta e abrasa, mentre sul lato superiore è presente una cavità quadrangolare delimitata da un bordo leggermente rilevato. L’iscrizione risulta parzialmente leggibile. Futuri approfondimenti potranno migliorare la comprensione del testo, che al momento si può trascrivere come segue:

L(ucio) Attio Sex(ti) f(ilio) patri,

C(aio) Attio Sex(ti) f(ilio) patruo,

[-] Attio L(uci) f(ilio) fratri,

[-] Attius L(uci) f(ilius) Lucullus.

Si tratta di una dedica funeraria da parte di un individuo della famiglia degli Attii, [-] Attius Lucullus, a tre suoi parenti maschi: il padre, Lucius, lo zio paterno, Caius, e il fratello, del quale non si riesce a vedere bene l’iniziale del praenomen. La famiglia degli Attii è ben documentata ad Altinum da numerose iscrizioni. A Iulia Concordia, invece, risulta segnalato solo il monumento sepolcrale di una ex schiava di nome Attia Corinthis. Le caratteristiche paleografiche dell’urna cineraria degli Attii e l’assenza di cognomen nella serie onomastica dei tre dedicatari suggeriscono di datarla a un orizzonte cronologico compreso tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Pordenone, sono state avviate dal Nucleo TPC di Venezia nell’ottobre 2023, nell’ambito di un’attività ispettiva della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con cui i Carabinieri TPC collaborano strutturalmente. Il bene è stato ritrovato in un’area difficilmente accessibile, all’interno di un casolare nella campagna concordiese, parte di un’asse ereditario. A seguito della sua verifica, l’urna è stata sottoposta a sequestro, stante l’assenza di un valido titolo di proprietà da parte del proprietario del casolare, la cui collaborazione è stata altresì importante nel corso delle indagini, a partire proprio dalla denuncia di ritrovamento prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di ricostruire parte della storia del bene, che è stato per la prima volta rinvenuto in un campo agricolo nei pressi del casolare, tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 del secolo scorso. L’urna, oggetto pertanto del reato di rinvenimento fortuito non denunciato, è stata successivamente acquisita da altri soggetti responsabili quindi di ricettazione ed è rimasta abbandonata nel giardino del casolare, sino alla sua regolare denuncia alla Soprintendenza di Padova da parte dei nuovi proprietari dell’immobile.

A termine indagini, nel gennaio 2024 il Procura di Pordenone ha disposto il dissequestro dell’urna in favore dello Stato, che è stata così assegnata al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. Durante il corso delle attività, i Militari del Nucleo CC TPC di Venezia si sono avvalsi di esami tecnici e storico-artistici effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza A.B.A.P. di Padova e della Direzione Regionale Musei Veneto, nonché da docenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ѐ bene ricordare come la normativa vigente preveda sui beni archeologici provenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano una presunzione di appartenenza allo Stato. Il privato che intenda rivendicare la proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli stessi gli siano stati assegnati dallo Stato in premio per ritrovamento fortuito; o che gli siano stati ceduti sempre dallo Stato a titolo d’indennizzo, per l’occupazione d’immobili; o che siano stati in proprio, o altrui possesso, in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 364 del 20 giugno 1909. Inoltre, per quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti in violazione delle previsioni in materia di tutela, proprietà e circolazione dei beni archeologici indicati nello stesso codice, sono nulli.

Il recupero di reperti archeologici facenti parte del patrimonio culturale dello Stato rappresenta una delle direttrici investigative che il Nucleo TPC di Venezia persegue, attraverso verifiche costanti presso gli esercizi commerciali di settore, mediante l’attenta raccolta di segnalazioni da parte di studiosi e appassionati, grazie alla collaborazione degli uffici del Ministero della Cultura. La restituzione al patrimonio pubblico di questi beni, testimonianze materiali aventi valore di civiltà, riporta alla fruizione collettiva oggetti che narrano la storia di territori e di comunità.