A 44 anni dall’assassinio del magistrato che per primo intuì la nuova mafia, la sua memoria resta nell’ombra di uno Stato che non ha saputo rendergli giustizia.

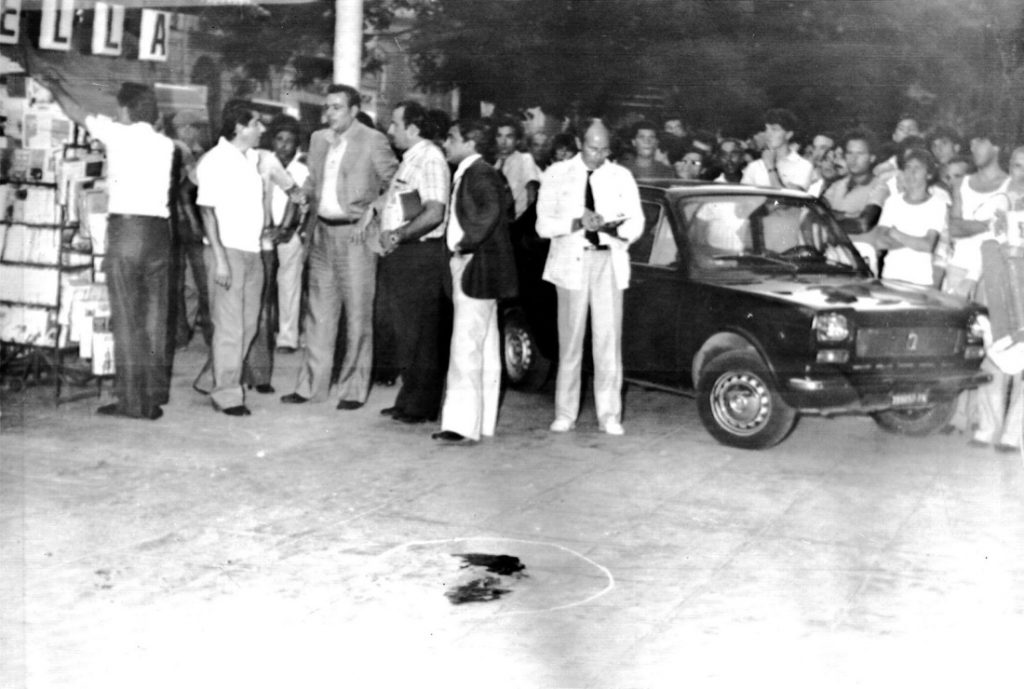

Palermo – Il 6 agosto 1980, mentre l’Italia piangeva le vittime della strage di Bologna ai funerali di Stato, a Palermo si consumava un altro dramma della Repubblica. In via Cavour, davanti a una bancarella di libri, tre colpi di pistola calibro 38 spezzavano la vita di Gaetano Costa, procuratore capo che aveva osato sfidare Cosa Nostra nel momento della sua massima espansione. Quarantaquattro anni dopo, il suo nome risuona ancora nel silenzio di una memoria collettiva che sembra averlo dimenticato troppo in fretta.

Il magistrato che vide oltre

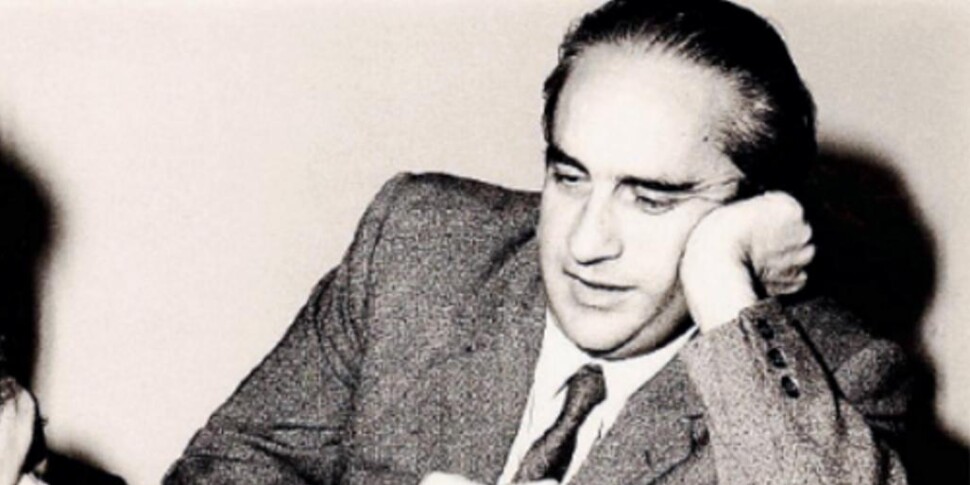

Gaetano Costa non era un magistrato qualunque. Nato a Caltanissetta il 1° marzo 1916, aveva attraversato la storia d’Italia con la dignità di chi sa riconoscere il proprio dovere. Laureato in Giurisprudenza a Palermo, aveva servito la Patria come ufficiale dell’aviazione durante la Seconda guerra mondiale, meritandosi due croci al valor militare. Dopo l’8 settembre 1943, non aveva esitato ad aderire alla Resistenza nelle formazioni partigiane della Val di Susa, dimostrando già allora quel coraggio che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita.

Ma è negli anni Sessanta che Costa dimostra la sua straordinaria capacità di visione. Mentre molti colleghi continuavano a considerare la mafia come un fenomeno folkloristico di violenza e racket, lui intuisce che qualcosa è cambiato. La mafia siciliana si è evoluta, si è radicata nella pubblica amministrazione, ha infiltrato il sistema degli appalti, controlla le assunzioni. Non è più solo sangue e lupara bianca: è sistema, è potere, è Stato parallelo.

La sua intuizione è rivoluzionaria per l’epoca: la vera lotta alla mafia deve partire dai patrimoni. Seguire il denaro, colpire i beni illeciti, smascherare i legami tra crimine organizzato, affari e politica. Un approccio che anticipava di decenni le metodologie investigative che sarebbero diventate una prassi negli anni Novanta con il pool antimafia.

L’isolamento di Palermo

Nel gennaio 1978, Costa viene nominato procuratore capo della Repubblica di Palermo. È consapevole di entrare in un territorio ostile e lo dichiara apertamente nel suo discorso di insediamento, non nascondendo il timore di essere isolato. Una premonizione che si rivelerà tragicamente fondata.

A Palermo, Costa si trova di fronte a un muro di omertà che non coinvolge solo la società civile ma penetra nelle istituzioni, negli uffici, persino tra i suoi colleghi magistrati. Eppure non si ferma. Avvia importanti inchieste, tra cui quella sugli appalti al Comune di Palermo, con particolare attenzione alle imprese riconducibili a Rosario Spatola, nome che negli anni Settanta evocava paura e rispetto negli ambienti mafiosi.

Il momento della verità arriva dopo l’uccisione del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.

Costa compie un gesto di enorme coraggio: firma personalmente la convalida di 55 arresti, colpendo esponenti di primo piano delle famiglie Spatola, Inzerillo e Gambino. Una scelta che molti suoi colleghi si rifiutano di fare, lasciandolo completamente solo di fronte alla furia di Cosa Nostra.

Il coraggio della solitudine

Costa era l’unico magistrato a Palermo dotato di scorta e auto blindata ma non ne faceva uso. La sua logica era disarmante nella sua semplicità: proteggerlo significava esporre a pericoli altri colleghi o cittadini. “Ho il dovere di avere coraggio”, ripeteva spesso. E il coraggio lo ha avuto, anche nella più profonda solitudine istituzionale.

Come emergerà anni dopo dalle rivelazioni del giudice Rocco Chinnici al CSM, Costa era stato completamente abbandonato dai suoi colleghi. Costretto a firmare da solo gli ordini di cattura contro i boss più pericolosi, mentre intorno a lui si creava il vuoto. Un isolamento che la mafia ha saputo sfruttare perfettamente, individuando in lui un bersaglio isolato e vulnerabile.

L’agguato del 6 agosto

Il 6 agosto 1980 doveva essere l’inizio delle ferie per Gaetano Costa. Aveva lavorato fino alla mattina in ufficio e il giorno successivo sarebbe partito per l’isola di Vulcano con la moglie Rita Bartoli. Un momento di pausa meritato dopo mesi di lavoro incessante.

Intorno alle 19:30, Costa passeggia in via Cavour e si ferma come d’abitudine a una bancarella di libri. È un uomo di cultura, che anche nei momenti di maggiore pressione non rinuncia alle sue passioni. Sta scegliendo un volume quando un uomo gli si avvicina. Il volto è parzialmente coperto da un berretto con visiera, l’arma nascosta sotto un giornale. Tre colpi calibro 38/357 magnum sparati da meno di 45 centimetri di distanza, alle spalle, senza possibilità di difesa.

L’omicida fugge a bordo di una A112, poi ritrovata incendiata nel centro di Palermo. Costa muore pochi minuti dopo all’Ospedale Civico. Ha 64 anni e con lui se ne va una delle menti più lucide e coraggiose della magistratura italiana.

Il messaggio profetico del Cardinale

Il funerale si svolge nella Cattedrale di Palermo, in un clima di dolore e di rabbia repressa. Il Vescovo ausiliare, Mons. Angelo Cella, legge un messaggio del Cardinale Salvatore Pappalardo che suona come un atto di accusa verso lo Stato: “L’uomo forte che ha sfidato la morte per risanare questo nostro mondo malato di sopraffazione e di disonesti profitti”.

Ma sono le parole successive a colpire nel segno: “Se le strutture creassero più difese al cittadino in pericolo, questo fratello non sarebbe morto”. Un j’accuse durissimo sull’assenza dello Stato, l’isolamento di chi aveva scelto di fare semplicemente il proprio dovere.

L’eredità di un delitto irrisolto

A distanza di quarantaquattro anni, l’omicidio di Gaetano Costa resta ancora senza colpevoli identificati. Le indagini hanno confermato la matrice mafiosa del delitto e il contesto della “zona grigia” tra mafia, affari e politica, ma manca una piena verità giudiziaria. Un’ingiustizia che si aggiunge al torto di una memoria pubblica che sembra aver dimenticato troppo in fretta il suo sacrificio.

Lo Stato ha conferito a Costa la Medaglia d’oro al merito civile, un riconoscimento postumo che suona quasi come una richiesta di perdono per averlo lasciato solo quando era in vita. Ma le onorificenze non bastano a riparare il vuoto di una società che non ha saputo proteggerlo e che oggi fatica a ricordarlo.

È questo il paradosso più amaro della storia di Gaetano Costa: mentre altri magistrati uccisi dalla mafia sono diventati simboli, icone della lotta alla criminalità organizzata, il suo nome resta confinato nelle cronache specialistiche. Pochi libri lo citano, raramente compare nei programmi scolastici, le commemorazioni pubbliche lo dimenticano sistematicamente.

Eppure, come sottolinea chi ha studiato la sua figura, l’esempio di Costa è forse il più puro tra quelli dei servitori dello Stato caduti per mano mafiosa. Non cercava la gloria, non ambiva ai riflettori, non si poneva come eroe. Voleva semplicemente che cittadini e magistrati facessero il proprio dovere, con la consapevolezza che questo dovere poteva costare la vita.

A distanza di quasi mezzo secolo, la lezione di Gaetano Costa mantiene una drammatica attualità. La sua intuizione sulla necessità di colpire i patrimoni criminali è diventata il cardine della moderna legislazione antimafia. La sua denuncia dei legami tra crimine organizzato, affari e politica è ancora il cuore delle più importanti inchieste giudiziarie.

Ma soprattutto, il suo esempio di rigore morale e di coraggio civile rappresenta un faro per una società che spesso sembra aver smarrito il senso del dovere pubblico. In un’epoca in cui la corruzione dilaga e l’illegalità sembra normalizzata, ricordare Gaetano Costa significa richiamare tutti – magistrati, politici, cittadini – a quella responsabilità individuale che è il fondamento di ogni democrazia.

Costa non voleva eroi ma uomini giusti. Non cercava martiri ma servitori dello Stato. Non chiedeva gloria ma coerenza. È forse per questo che la sua memoria è stata rimossa: perché il suo esempio è troppo scomodo per una società che ha imparato a convivere con il compromesso e l’ambiguità.

Ricordare Gaetano Costa oggi significa riaffermare che esistono valori non negoziabili, che il dovere viene prima della convenienza, che la giustizia vale più della vita stessa. Una lezione che questo Paese non può permettersi di dimenticare, soprattutto nei momenti in cui la tentazione dell’indifferenza sembra prevalere sulla forza della memoria.