Il diciottenne morì all’alba del 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia. Quattro agenti furono condannati per omicidio colposo ma grazie all’indulto hanno scontato appena sei mesi di carcere.

Ferrara – Il 25 settembre 2005, la vita di Federico Aldrovandi – diciotto anni – si spezzò per sempre in via Ippodromo a Ferrara. Quella che doveva essere una serata normale – un concerto con gli amici, una passeggiata verso casa – si trasformò in una tragedia che avrebbe scosso l’Italia intera e sollevato interrogativi profondi sul rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

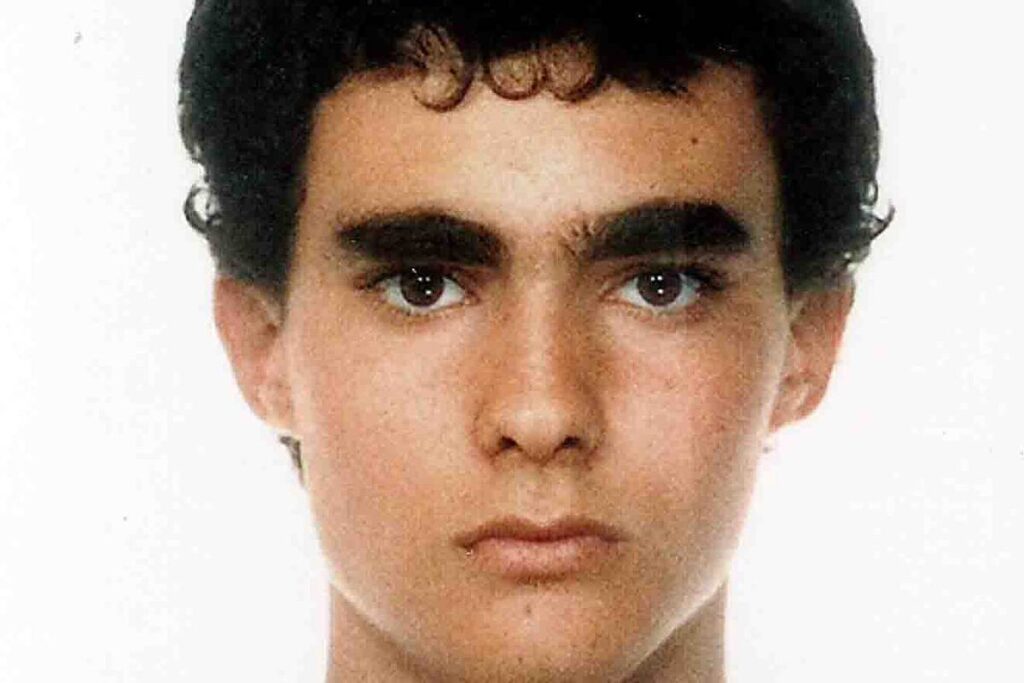

Federico non era un ragazzo problematico. Figlio di un agente di polizia municipale e di un’impiegata comunale, frequentava l’ITIS, giocava nella squadra di calcio della Spal, suonava il clarinetto e praticava karate. Una vita normale, di provincia, che quella notte si interruppe bruscamente durante un controllo di routine.

Gli ultimi momenti: ricostruzione di una tragedia

La cronologia di quella notte rivela una sequenza di eventi che si consumò in pochi, drammatici minuti. Federico, dopo aver trascorso la serata a un concerto in un centro sociale di Bologna, chiede agli amici di essere lasciato in via Ippodromo per fare una passeggiata verso casa. Gli esami tossicologici confermeranno che aveva assunto una modesta quantità di alcol e droga ma gli amici lo descriveranno come “lucido e tranquillo” al momento del commiato.

È in questo frangente che Federico incontra la prima pattuglia con due poliziotti a bordo. Secondo la versione degli agenti, il ragazzo si presenta come un “invasato violento in evidente stato di agitazione”. Una descrizione che contrasta nettamente con quella fornita dai testimoni che lo avevano incrociato poco prima. Cosa accadde in quei primi istanti del controllo?

La situazione precipita rapidamente. I poliziotti, sostenendo di essere stati aggrediti, chiamano in aiuto una seconda pattuglia. Nasce quella che verrà definita una “violenta colluttazione”, durante la quale due manganelli vengono spezzati. Il particolare dei manganelli rotti è significativo: indica l’intensità della violenza dispiegata ma solleva interrogativi sulla proporzionalità dell’intervento contro un ragazzo disarmato.

I momenti finali della vita di Federico si consumano a terra, con gli agenti che lo immobilizzano in posizione prona, le mani ammanettate dietro la schiena. È in questa posizione che i sanitari del 118 lo troveranno quando arriveranno sul posto, poco dopo le sei del mattino. La richiesta di ambulanza da parte degli agenti arriva quando ormai è troppo tardi: il cuore di Federico ha smesso di battere, schiacciato dal peso di ginocchia che gli impedivano di respirare.

La meccanica della morte, come emergerà dalle perizie, è terribilmente semplice: l’asfissia da compressione toracica. Il ragazzo, immobilizzato a terra con il peso degli agenti sul dorso, non riesce più a espandere i polmoni. Ogni tentativo di inspirare diventa sempre più difficile, fino al collasso cardiaco. Le cinquantaquattro lesioni ed ecchimosi riscontrate sul corpo raccontano di una lotta disperata, di un giovane che ha cercato di difendersi fino all’ultimo respiro.

Il peso delle perizie contrastanti

La battaglia giudiziaria che seguì fu caratterizzata da perizie discordanti che riflettevano visioni completamente opposte della morte di Federico. Da un lato, l’esame commissionato dalla Procura parlava di “insufficienza miocardica contrattile acuta dovuta allo stress psico-fisico”. Dall’altro, la perizia della famiglia – e successivamente quella del professor Gustavo Thiene – attestava una morte per asfissia da compressione toracica.

Questa divergenza non era semplicemente tecnica ma rifletteva approcci profondamente diversi alla verità.

La famiglia Aldrovandi, guidata dalla determinazione della madre di Federico, Patrizia, non si arrese alla prima versione e continuò a cercare risposte, aprendo persino un blog per sensibilizzare l’opinione pubblica. Un gesto che trasformò un caso locale in una questione nazionale.

L’indulto: quando la giustizia si ferma a metà strada

La condanna degli agenti a tre anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo rappresentò un momento di svolta, ma anche l’inizio di una nuova frustrazione. L’indulto, strumento controverso della giustizia italiana, ridusse drasticamente le pene: appena sei mesi di carcere effettivo per gli agenti, con uno di loro che passò ai domiciliari dopo soli due mesi.

Come può una vita spezzata a diciotto anni essere “ripagata” con sei mesi di detenzione? L’indulto, pensato per alleggerire il sovraccarico delle prigioni, finì per alleggerire anche il peso della giustizia, creando un precedente inquietante.

Il reintegro: ritorno alla normalità?

Dopo sei mesi di sospensione, tre dei quattro agenti tornarono in servizio in sedi lontane da Ferrara. Solo uno rimase a casa per “nevrosi reattiva”. La decisione di trasferire gli agenti in altre sedi appare come un tentativo di minimizzare l’impatto emotivo e sociale della vicenda ma non affronta la questione di fondo: la fiducia dei cittadini nelle istituzioni può essere ristabilita semplicemente cambiando geografia?

La morte di Federico Aldrovandi non è solo la cronaca di una tragedia familiare ma il simbolo di un sistema che fatica a fare i conti con i propri errori. La vicenda ha messo in luce problematiche strutturali: la formazione degli agenti, i protocolli di intervento, l’uso della forza, ma soprattutto la capacità del sistema giudiziario di garantire giustizia effettiva.

Il documentario “È stato morto un ragazzo” di Filippo Vendemmiati ha contribuito a mantenere viva la memoria di Federico, trasformando la sua storia in un monito per le generazioni future. Oggi, 17 luglio 2025, Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 38 anni, se quel giorno i manganelli fossero rimasti nelle fondine.