Dal controllo di polizia del 2005 è nato un movimento che ha sfidato l’impunità del potere. La storia di una madre capace di trasformare il dolore privato in una battaglia collettiva.

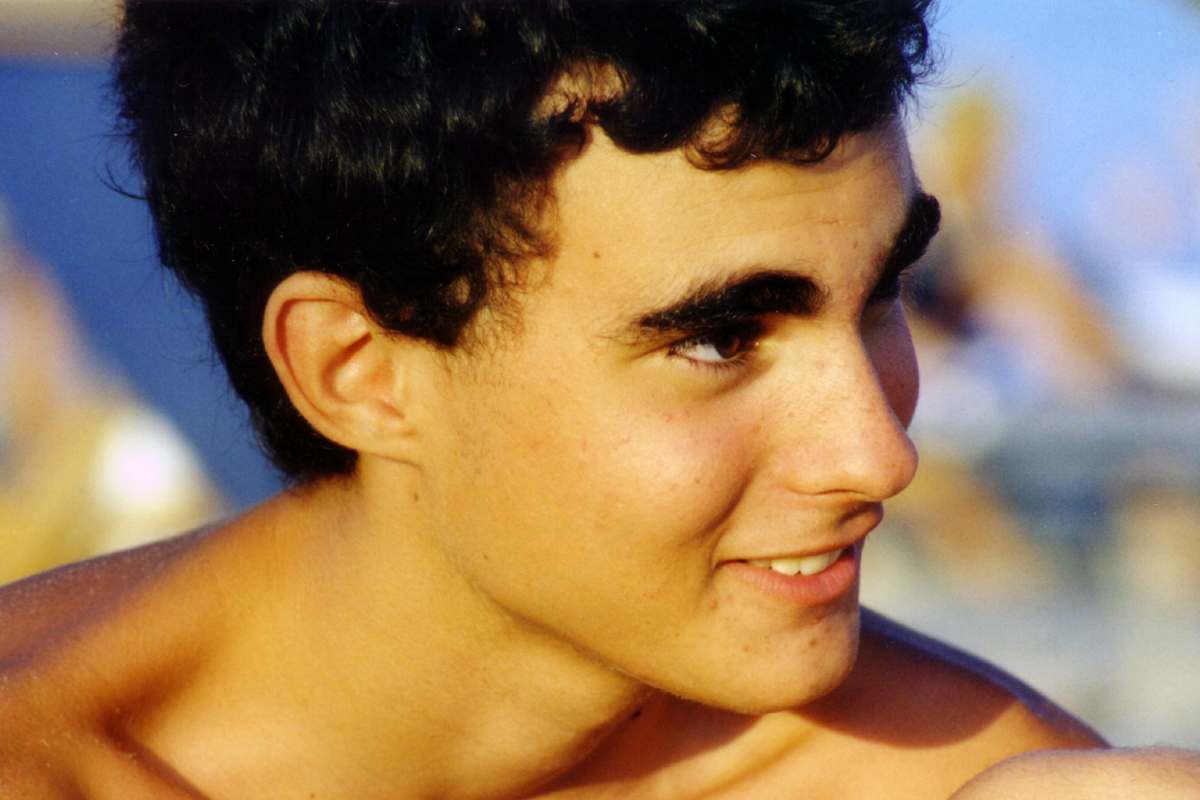

Ferrara – La democrazia italiana ha una data di nascita nascosta: il 25 settembre 2005. Quel giorno, in via Ippodromo a Ferrara, non morì solo Federico Aldrovandi, diciotto anni. Morì anche l’illusione che certi soprusi potessero rimanere per sempre nell’ombra, protetti dal silenzio complice delle istituzioni.

Quella che doveva essere l’ennesima tragedia destinata all’oblio si trasformò invece nella scintilla di una rivoluzione culturale che ha attraversato vent’anni di storia italiana, dimostrando come la società civile possa sconfiggere anche i meccanismi di potere più consolidati.

Per comprendere la portata di quello che accadde dopo la morte di Federico, bisogna prima capire il sistema che quella morte doveva proteggere. Un meccanismo perfetto, collaudato, che trasformava vittime in colpevoli con una precisione chirurgica.

La sequenza era sempre la stessa: prima arrivava la versione ufficiale, sempre uguale a sé stessa. Un “soggetto agitato”, “probabilmente sotto l’effetto di sostanze”, che “aveva aggredito gli agenti” costringendoli a “un intervento necessario per la propria incolumità”. Poi il silenzio: testimoni che improvvisamente non ricordavano più, giornali che riportavano acriticamente le ricostruzioni delle forze dell’ordine, magistrati che archiviavano senza approfondire.

Nel caso di Federico, il copione fu rispettato alla lettera. La polizia parlò di un giovane in evidente stato di alterazione che aveva aggredito gli agenti con tale violenza da spezzare due manganelli. I media rilanciarono senza verificare.

Il sistema funzionava perché si basava su un presupposto apparentemente inattaccabile: chi avrebbe mai creduto a un normale cittadino contro la parola dello Stato?

Il coraggio di una verità scomoda

Patrizia Moretti aveva tutte le ragioni per arrendersi. Il dolore per la perdita del figlio, la pressione mediatica, l’isolamento sociale, le minacce velate. Invece scelse la strada più difficile: quella della verità.

Il blog che aprì il 2 gennaio 2006 non era solo un atto di amore materno. Era una dichiarazione di guerra contro un sistema che credeva di poter manipolare la realtà a piacimento. Con quelle parole consegnate al mondo, Patrizia stava dicendo al potere: non accetterò la vostra versione dei fatti.

Quella scelta coraggiosa innescò una reazione a catena imprevista. Il blog divenne uno spazio di libertà in un panorama mediatico omologato. Le persone iniziarono a commentare, a condividere dubbi, a fare domande che nessuno aveva osato formulare. Emersero testimonianze, si formò una rete di solidarietà, si creò un movimento spontaneo che andava ben oltre il caso specifico.

Per la prima volta nella storia recente italiana, una famiglia normale riusciva a sfidare la narrativa ufficiale e a vincere. Non con mezzi straordinari, ma semplicemente raccontando la verità e rifiutandosi di piegarsi alle intimidazioni.

L’ecosistema della resistenza

Quello che accadde attorno al caso Aldrovandi fu qualcosa di più di una mobilitazione: fu la nascita di un ecosistema della resistenza civile. Giornalisti indipendenti, associazioni per i diritti umani, comuni cittadini, tifosi di calcio, studenti, intellettuali: una galassia di soggetti diversi uniti dalla consapevolezza che quella battaglia riguardasse tutti.

Il movimento si caratterizzò per la sua natura trasversale e spontanea. Non c’era un’organizzazione centralizzata, non c’erano leader carismatici, non c’era un’ideologia precostituita. C’era solo la convinzione condivisa che il sistema di impunità dovesse essere smascherato e sconfitto.

Gli stadi di calcio divennero luoghi di memoria e di protesta. L’immagine di Federico iniziò ad apparire sugli spalti di tutta Italia, trasformando i tifosi in custodi di una memoria collettiva. Era un fenomeno inedito: la cultura popolare si appropriava di una battaglia per i diritti civili, rendendola parte della propria identità.

Anche quando le autorità cercarono di vietare quelle manifestazioni di ricordo – come accadde con il divieto di esporre l’immagine di Federico allo Stadio Olimpico – il movimento reagì moltiplicando le iniziative. Ogni tentativo di censura rafforzava la determinazione dei sostenitori.

La vicenda Aldrovandi segnò un punto di svolta nel rapporto tra istituzioni e società civile in Italia. Per la prima volta, il potere si rese conto che l’era dell’impunità garantita stava finendo. La reazione fu violenta e disperata.

Patrizia e Lino Aldrovandi furono sottoposti a una campagna di delegittimazione sistematica. Vennero accusati di odio verso la polizia, di strumentalizzazione politica, di ricerca di notorietà. I sostenitori del movimento furono criminalizzati, alcuni finirono sotto inchiesta per i commenti lasciati sul blog.

Ma più la macchina del fango si intensificava, più diventava evidente la sua natura difensiva. Il potere si stava rivelando per quello che era: non un garante dell’ordine e della giustizia, ma un sistema autoreferenziale disposto a tutto pur di uscirne pulito.

Questo processo di smascheramento ebbe conseguenze che andarono ben oltre il caso specifico. Iniziò a cambiare la percezione pubblica delle forze dell’ordine, aprì dibattiti prima impensabili, mise in discussione equilibri che sembravano immutabili.

Il prezzo della giustizia

Quando nel 2012 arrivò la sentenza definitiva che riconosceva Federico come vittima di omicidio colposo, molti pensarono che la battaglia fosse finita. In realtà, quella sentenza rappresentava solo l’inizio di una riflessione più profonda sul significato della giustizia in una democrazia.

I quattro agenti condannati scontarono pochi mesi di carcere. Dal punto di vista penale, la sproporzione tra il crimine e la pena era evidente. Ma l’obiettivo del movimento non era mai stato la vendetta personale. Era il riconoscimento pubblico di una verità che il sistema aveva tentato di nascondere.

Quel riconoscimento aveva un valore simbolico immenso. Per la prima volta, lo Stato italiano ammetteva ufficialmente che un suo cittadino era stato ucciso ingiustamente dalle forze dell’ordine. Era una crepa nell’armatura dell’impunità che avrebbe permesso ad altre verità di emergere.

La famiglia Aldrovandi non chiese mai la testa di nessuno. Chiese semplicemente che l’istituzione si assumesse le proprie responsabilità, che prendesse le distanze da chi aveva commesso quel crimine, che garantisse che episodi simili non si ripetessero. Ma anche questo livello minimo di accountability venne negato.

L’impatto del caso Aldrovandi va misurato non solo sui cambiamenti visibili – come l’approvazione della legge sulla tortura – ma soprattutto su quelli invisibili: il cambiamento di mentalità, la maggiore consapevolezza dei diritti, la diminuzione della deferenza acritica verso l’autorità.

Prima di Federico, denunciare un abuso delle forze dell’ordine era quasi impossibile. Mancavano gli strumenti, mancava l’attenzione mediatica, mancava soprattutto la credibilità sociale. Dopo Federico, migliaia di persone hanno trovato il coraggio di raccontare le proprie esperienze, di chiedere giustizia, di non accettare passivamente i soprusi.

Il movimento ha creato un precedente culturale che ha reso più difficile per il potere gestire in modo opaco situazioni simili. Ha formato una generazione di cittadini più consapevoli e meno disposti a subire in silenzio. Ha dimostrato che anche David può sconfiggere Golia, se ha dalla sua parte la verità e la determinazione.

Vent’anni dopo, il caso Aldrovandi continua a porre domande scomode alla nostra società. Abbiamo davvero imparato la lezione? I meccanismi di controllo democratico funzionano meglio? Le istituzioni sono più trasparenti e responsabili?

Le risposte sono contraddittorie. Da un lato, c’è maggiore sensibilità verso i diritti umani, più attenzione mediatica verso gli abusi, maggiore mobilitazione della società civile. Dall’altro, continuano a verificarsi episodi di violenza ingiustificata, la cultura dell’impunità resiste in molti ambiti, le riforme strutturali procedono con estrema lentezza.

Quest’anno, nel ventesimo anniversario della sua morte, gli amici di Federico hanno ricostituito il comitato per portare la sua storia alle nuove generazioni. È un gesto simbolico importante: il testimone della memoria che passa di mano, la consapevolezza che quella battaglia non può considerarsi conclusa.

I giovani di oggi vivono in un’Italia diversa da quella del 2005, anche grazie al sacrificio di Federico e alla determinazione della sua famiglia. Ma rimane il rischio che quella conquista venga data per scontata, che si perda la memoria di quanto sia costato ottenerla.

La sfida è mantenere viva la vigilanza democratica senza cadere nella retorica facile. È continuare a chiedere giustizia senza trasformare la richiesta in odio. È onorare la memoria di Federico costruendo un Paese più giusto, non dividendolo ulteriormente.

La morte di Federico Aldrovandi ha generato un movimento che ha cambiato profondamente l’Italia, rendendola un Paese più consapevole dei propri diritti e più vigile verso gli abusi del potere.

Ma questa eredità non è un patrimonio acquisito per sempre. È un capitale di democrazia che va alimentato costantemente, protetto dalle tentazioni dell’oblio e del cinismo, trasmesso alle nuove generazioni come una responsabilità collettiva.

Il sorriso di Federico, stampato su migliaia di striscioni negli stadi d’Italia, continua a ricordarci che la democrazia non è uno stato di natura, ma una conquista quotidiana. Che la giustizia non è un lusso per pochi, ma un diritto di tutti.

Questa è la più grande vittoria di Patrizia Moretti: aver trasformato il dolore privato di una madre nel patrimonio collettivo di un’intera nazione. Aver dimostrato che anche una persona normale, armata solo di verità e coraggio, può cambiare il corso della storia.