Il 19 agosto 1949, sette giovani militari caddero in un agguato che segnò il culmine della guerra tra Stato e banditismo nell’isola.

Palermo – La sera del 19 agosto 1949, mentre il sole tramontava sui monti che circondano Palermo, una colonna di carabinieri percorreva la strada provinciale che da Bellolampo conduceva verso il capoluogo siciliano. Erano le 21 e 30 quando l’esplosione di una mina anticarro squarciò il silenzio della campagna, trasformando quello che doveva essere un tranquillo rientro in caserma in una delle pagine più tragiche della storia dell’Arma dei Carabinieri.

L’attentato si consumò a Passo di Rigano, in quella che allora era una piccola borgata alle porte di Palermo, lungo la strada provinciale SP1 di accesso alla città. Non fu un evento casuale ma il culmine di un piano diabolico orchestrato da Salvatore Giuliano, il bandito che da anni teneva in scacco lo Stato italiano con le sue scorribande tra i monti della Sicilia occidentale.

Il tragico epilogo di quella giornata aveva avuto inizio nel pomeriggio, quando alle ore 18 era giunta nelle caserme “Carini” e “Calatafimi” la notizia dell’ennesimo attacco della banda Giuliano alla stazione dei carabinieri di Bellolampo. I militari, che si stavano preparando per il permesso serale, non esitarono un istante. Molti di loro si presentarono volontariamente al punto di raccolta, consapevoli del grave pericolo a cui andavano incontro ma mossi dal sacro dovere di portare soccorso ai colleghi in difficoltà.

La colonna che si mise in marcia era imponente: cinque autocarri pesanti e due autoblindo che trasportavano complessivamente sessanta unità del XII Battaglione Mobile Carabinieri di Palermo. Una volta giunti a Bellolampo, i militari effettuarono un accurato rastrellamento dell’area insieme a un piccolo contingente di agenti di pubblica sicurezza ma l’esito negativo dell’operazione li convinse verso le 21 a iniziare il rientro verso il capoluogo.

Il piano di Salvatore Giuliano si articolava in tre fasi successive, tutte studiate nei minimi dettagli. La prima prevedeva l’attacco dimostrativo alla caserma di Bellolampo, con il preciso scopo di attirare le forze dell’ordine in una zona particolarmente favorevole per organizzare un agguato. La seconda fase contemplava la strage della colonna sulla via del ritorno. La terza, infine, prevedeva l’assalto alle forze che da Palermo sarebbero inevitabilmente accorse sul luogo del primo attentato.

I banditi avevano scelto con cura il punto dell’agguato. A Passo di Rigano avevano piazzato una potente mina anticarro, collegata a un filo di ferro e nascosta con perizia lungo la carreggiata. Dal lato opposto della strada, nascosti in un folto boschetto, aspettavano pazientemente il momento giusto. Il rumore dei motori della colonna in avvicinamento annunciò agli attentatori l’arrivo del momento tanto atteso. Uno strappo deciso al filo di ferro e la mina si posizionò tra le ruote posteriori dell’ultimo autocarro, quello su cui viaggiavano diciotto carabinieri al comando del tenente Milillo e del brigadiere Tobia.

La deflagrazione fu spaventosa. L’esplosione dilaniò letteralmente il mezzo, provocando la morte istantanea di sei giovani carabinieri e ferendone gravemente altri dieci. Il settimo, il carabiniere Ilario Russo di Caserta, il più giovane di tutti con i suoi ventun anni, spirò il giorno successivo nell’ospedale militare di Palermo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo.

Le vittime di quella notte maledetta erano tutti ragazzi di umili origini, provenienti da diverse regioni d’Italia, accomunati dalla divisa e dal senso del dovere. Giovan Battista Aloe, classe 1926, era arrivato dalla lontana Cosenza. Armando Loddo, un anno più giovane, proveniva da Reggio Calabria. Sergio Mancini aveva lasciato Roma per servire la patria in terra di Sicilia. Pasquale Antonio Marcone, il più anziano del gruppo con i suoi ventisette anni, era nato a Napoli. Gabriele Palandrano aveva raggiunto la Sicilia dalle Marche, precisamente da Ascoli Piceno. Carlo Antonio Pabusa era sardo, di Cagliari. Tutti giovani che avevano scelto di indossare la divisa per servire lo Stato, tutti caduti per mano della criminalità organizzata in una terra che sembrava aver dichiarato guerra all’Italia.

Ma l’orrore di quella notte non era ancora finito. Quando la notizia dell’attentato raggiunse Palermo, l’ispettore generale di Pubblica Sicurezza Verdiani, il generale dei carabinieri Polani, il colonnello Tuccarin, il maggiore Jodice e un vice questore si diressero immediatamente verso Passo di Rigano a bordo di due automobili. Era la terza fase del piano di Giuliano che si metteva in moto. Attraversata piazza Noce, nel tratto di strada per Passo di Rigano, le autovetture caddero in una seconda imboscata organizzata da un gruppo di fuorilegge appostati dietro un muro che costeggiava la strada. Una prima bomba colpì l’autovettura dell’ispettore Verdiani e del generale Polani, mentre altre bombe e raffiche di mitra si abbatterono sul secondo mezzo. Solo per miracolo tutti gli occupanti riuscirono a salvarsi la vita abbandonando i veicoli.

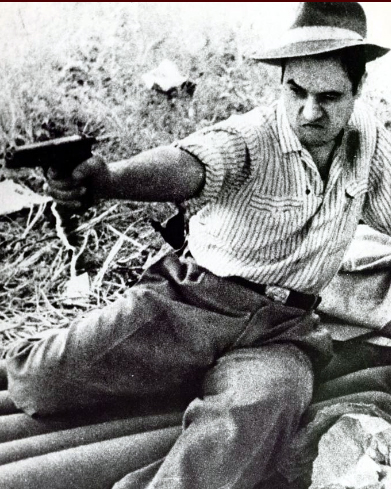

La strage di Bellolampo si inseriva nel drammatico contesto del secondo dopoguerra siciliano, quando l’isola era diventata teatro di una guerra non dichiarata tra lo Stato italiano e una coalizione eterogenea composta da banditi, mafiosi, separatisti e latifondisti. Era il 1949 e da sei anni Salvatore Giuliano seminava terrore tra i monti della Sicilia occidentale, trasformandosi da semplice contrabbandiere di grano in leader di una banda armata che aveva saputo tessere pericolosi legami con il movimento separatista siciliano e con i grandi proprietari terrieri dell’isola.

Il bandito di Montelepre aveva iniziato la sua carriera criminale il 2 settembre 1943, quando, fermato dai carabinieri mentre trasportava due sacchi di grano di contrabbando, aveva ucciso il militare Antonio Emanuele Mancino per sfuggire all’arresto. Da quel momento era iniziata una latitanza che si sarebbe protratta per sette lunghissimi anni, durante i quali Giuliano era riuscito a costruirsi un’immagine leggendaria, oscillando tra il Robin Hood e il terrorista, a seconda delle convenienze politiche del momento.

Il 1947 era stato l’anno della svolta. Il primo maggio, durante la festa del Lavoro a Portella delle Ginestre, gli uomini di Giuliano avevano aperto il fuoco sulla folla di contadini, uccidendo undici persone e ferendone cinquantasei. Era stato il segnale che il banditismo siciliano aveva definitivamente assunto una connotazione politica, mettendosi al servizio degli interessi più retrivi dell’isola per combattere le rivendicazioni sociali e le istanze di riforma agraria.

L’eccidio di Bellolampo rappresentò però il punto di non ritorno. La brutalità dell’attentato, la giovane età delle vittime, il coraggio dimostrato da quei ragazzi che non avevano esitato a rispondere alla chiamata del dovere, tutto questo scosse profondamente l’opinione pubblica nazionale e convinse il governo centrale che era giunto il momento di cambiare radicalmente strategia nella lotta al banditismo.

Sette giorni dopo la strage, il colonnello Ugo Luca venne nominato capo del CFRB, il Comando Forze Repressione Banditismo, un nuovo organismo creato appositamente per sostituire l’inefficente ispettorato di Pubblica Sicurezza, che aveva dimostrato gravi lacune e sospette collusioni con l’ambiente criminale. Il colonnello Luca, che era sopravvissuto alla strage trovandosi su uno dei mezzi che precedevano l’autocarro saltato in aria, si mise immediatamente al lavoro per riorganizzare completamente la lotta contro Giuliano e i suoi complici.

La nuova strategia prevedeva una presenza capillare sul territorio, con il regno di Giuliano suddiviso in settanta sottozone, ognuna delle quali era perlustrata ininterrottamente da una squadriglia composta da sedici uomini al comando di un sottufficiale. Nei punti più caldi, come Alcamo, Montelepre e Corleone, furono insediati tre raggruppamenti radiocollegati, mentre a Palermo venne costituito il gruppo squadriglie Centro. Fu inoltre completamente ristrutturato il servizio informativo, affidato al tenente colonnello Giacinto Paolantonio.

I risultati della nuova strategia non tardarono ad arrivare. Dopo cinquantuno giorni dedicati all’affiatamento tra i vari gruppi, il CFRB avviò il primo ciclo operativo. Dal 18 settembre al 2 ottobre 1949, sei pericolosi membri della banda Giuliano vennero arrestati, uno dei quali fu catturato addirittura a Genova mentre tentava di espatriare. Il 13 ottobre, in una operazione che assunse un valore simbolico particolare, furono catturati nove responsabili dell’eccidio di Bellolampo.

La morsa intorno a Giuliano si stava stringendo inesorabilmente. Il morale della banda iniziò a incrinarsi, la continua presenza delle forze dell’ordine intralciava gravemente tutte le attività criminali e la mancanza di fondi impediva ai banditi di pagare gli informatori per conoscere i movimenti delle forze dell’ordine. Ad uno ad uno i compagni di Giuliano venivano neutralizzati: in primavera venne ucciso in uno scontro a fuoco il bandito Rosario Candela e venne catturato Frank Mannino.

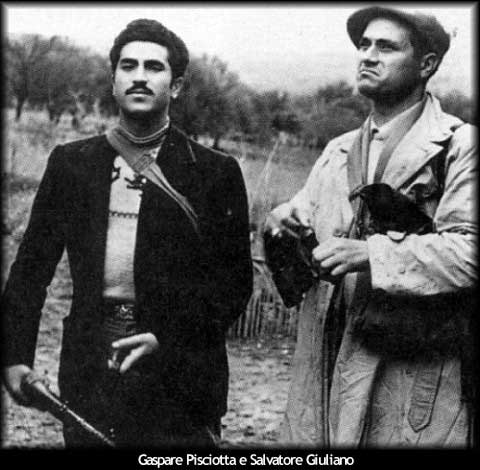

La fine arrivò il 5 luglio 1950, quando un comunicato del ministero degli Interni annunciò ufficialmente che Giuliano era stato ucciso a Castelvetrano nel corso di un violento scontro con un reparto guidato dal capitano Perenze. In realtà, come emerse successivamente, il bandito era stato ucciso nel sonno dal cugino e braccio destro Gaspare Pisciotta, probabilmente su ordine di quegli stessi ambienti politici e mafiosi che per anni lo avevano protetto e finanziato, ma che ormai lo consideravano un personaggio scomodo e pericoloso.

La strage di Bellolampo rimane uno degli episodi più drammatici della storia della Repubblica italiana, un momento in cui il prezzo del sangue versato per affermare la legalità fu particolarmente alto. Quei sette giovani carabinieri, morti per mano della criminalità organizzata in una delle pagine più buie del secondo dopoguerra siciliano, divennero il simbolo del sacrificio di chi ha scelto di servire lo Stato anche nelle condizioni più difficili e pericolose.

I loro funerali, celebrati nella Cattedrale di Palermo alla presenza di una grande folla commossa, furono un momento di forte partecipazione popolare e di rinnovata fiducia nelle istituzioni. Il sangue versato a Passo di Rigano non fu vano: segnò l’inizio della fine per il banditismo siciliano e rappresentò una tappa fondamentale nel lungo cammino verso l’affermazione della legalità in una terra troppo a lungo dominata dalla violenza e dall’illegalità.