Nei giorni dello sgomento per la morte di Giulia Cecchettin, è doveroso ricordare la ragazza siciliana che per prima in Italia difese il corpo delle donne.

Dieci anni dopo il celebre “no” pronunciato da Rosa Parks il primo dicembre 1955 all’intimazione di lasciare il suo posto a sedere sull’autobus ad un passeggero bianco – rifiuto che innescò proteste e sommosse in tutti gli Stati Uniti e portò all’abrogazione della segregazione sui mezzi pubblici – anche l’Italia ebbe la sua Parks. Si chiamava, e si chiama ancora, Franca Viola: non viveva in Alabama come Rosa ma in Sicilia e il suo “no” era diretto a colpire un altro di tipo di segregazione, non razziale ma di genere, quella imposta per legge al corpo della donna.

Nei primi anni Sessanta l’adolescente Franca Viola era tra le ragazze più belle e ambite di Alcamo. A quindici anni e con l’assenso dei genitori, una coppia di semplici mezzadri, si era fidanzata ad un giovane del posto, Filippo Melodia: famiglia benestante e uno zio ingombrante, Vincenzo Rimi, affiliato a Cosa Nostra e capo mandamento di Alcamo. Quando Filippo fu arrestato per furto e divenne palese la sua affiliazione all’organizzazione criminale, il padre di Franca, Bernardo, decise di rompere il fidanzamento della figlia. Apriti cielo. Lo sgarro al nipote del boss non poteva rimanere impunito.

I Viola furono minacciati di morte e di lì a poco un incendio doloso ridusse in cenere il loro vigneto e il casolare annesso. Ma per lavare pubblicamente l’onta subita Filippo valutò che i danni arrecati erano ancora poco cosa: non contento progettò la più subdola delle vendette, il rapimento dell’ex fidanzata. Il giorno di Santo Stefano del 1965 – Franca non aveva ancora 19 anni, l’avrebbe compiuti a gennaio – accompagnato da dodici amici e complici il Melodia fece irruzione in casa della giovane, devastò l’appartamento, minacciò e aggredì la madre che cercava di difenderla e si portò via Franca e il fratellino Mariano di otto anni, poi subito rilasciato.

Non così l’ex fidanzata che venne malmenata, violentata, tenuta a digiuno e inizialmente ridotta prigioniera in un casolare discosto, quindi trasferita nell’abitazione della sorella di Melodia in centro ad Alcamo. Una ragazza come Franca, una sua coetanea o poco più, che si prestava a far da carceriere ad un’altra donna rapita e violata ci fornisce la misura dell’allora acritica adesione ad una pratica arcaica e violenta che non era, come si potrebbe pensare, figlia di una Sicilia culturalmente arretrata e ostaggio della prepotenza mafiosa.

Per garantire la sostanziale impunità del Melodia davanti ai giudici, infatti, non sarebbe servito scomodare lo zio capobastone, bastava appellarsi alla legge dello Stato che all’articolo 544 del Codice penale così recitava: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Sostanzialmente il reato di violenza carnale si estingueva se lo stupratore sposava la sua vittima, salvando l’onore della famiglia. Attenzione, non della sua ma quella della ragazza.

Era il cosiddetto “matrimonio riparatore“, retaggio del Codice Rocco (dal nome del guardasigilli del governo Mussolini Alfredo Rocco) che per altro si era limitato a confermare la norma già presente nel precedente Codice Zanardelli di fine Ottocento, istituto che di fatto apriva le porte allo stupro legalizzato. Se vuoi una donna prendila con la forza, poi la sposi e passa tutto. Come fosse un giocattolo rotto, un corpo divenuto inservibile, alla vittima non restava che accettare la proposta riparatrice dell’aguzzino, altrimenti le si prospettava un futuro da zitella, additata alla pubblica ricusazione come “svergognata” che nessuno avrebbe più avuto l’ardire di sposare. Insomma la colpa era implicitamente ascrivibile alla donna. Meglio per tutti, quindi, arrivare all’altare: il ragazzo evitava di rovinarsi con la galera, il suocero lavava l’onta di non aver preservato l’illibatezza della figlia e la malcapitata ritrovava una collocazione sociale rispettabile.

Tutti felici e contenti, meno la ragazza. Alla quale non restava nemmeno la speranza di trovare fuori da quel matrimonio imposto con la violenza un sentimento autentico. A sbarrarle la strada e a completare il quadro di una famiglia italiana che ancora negli anni Sessanta del secolo scorso appariva disegnata dal legislatore sulla falsa riga di quella dell’antica Roma, all’onnipotente pater familias la legge garantiva un ulteriore lasciapassare in caso di omicidio della coniuge scoperta in flagrante adulterio.

Al “cornuto” di turno la legge correva in soccorso con l’articolo 587, quello del famigerato “delitto d’onore”: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni”. Niente rispetto ai 21 anni che erano il minimo previsto per l’omicidio. Tra attenuanti, circostanze generiche e quant’altro, significava in sostanza farsi qualche mese di carcere e tornare a casa acclamato da amici e parenti per aver salvato l’onore.

Onore che poteva essere difeso con il sangue indifferentemente da un uomo o da una donna, la norma infatti non attribuiva esplicitamente l’esclusiva di tale reato al sesso forte, concedendo in teoria le stesse attenuanti anche alla moglie tradita. Non così nella pratica: a salvare il proprio onore con il sangue ricorrevano nella stragrande maggioranza i mariti. E a ben vedere la discriminazione era resa palese da una più attenta lettura di quanto prescritto: ricorreva solamente quando l’unione carnale coinvolgeva (oltre al coniuge) la figlia o la sorella, non anche il figlio o il fratello. Ciò significava che il padre che trovava la figlia con l’amante poteva uccidere entrambi e beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio, mentre non era lo stesso nel caso in cui avesse sorpreso il figlio.

Il concetto, o il preconcetto, di fondo era sempre lo stesso: l’onore della donna legato tradizionalmente alla sfera sessuale, da mantenersi con la verginità prima delle nozze e in seguito con la monogamia esclusiva. Valore astratto con il quale si misurava la dignità del singolo, l’onore era un principio ancora così radicato in quell’Italia del secondo Dopoguerra da indurre una pressione sociale che arrivava a giustificare la violenza, e in talune circostanze persino l’omicidio. Delitto d’onore e matrimonio riparatore erano due facce della stessa perversa medaglia, due fattispecie giuridiche che il legislatore non aveva calato dall’alto su una collettività riottosa, ma recepito sulla spinta di un consolidato comune sentire largamente condiviso.

Ne da conto magistralmente il regista Pietro Germi in “Divorzio all’italiana”, film del 1961 tratto dal romanzo di Giovanni Arpino “Un delitto d’onore”, pellicola che aprirà la strada al fecondo filone della commedia all’italiana, termine nato proprio parafrasando il titolo del film. Il barone siciliano Ferdinando Cefalù, interpretato da Marcello Mastroianni, si invaghisce della giovanissima nipote Angela (Stefania Sandrelli). Il divorzio non c’è ancora, quindi per sbarazzarsi della moglie Rosalia al nobiluomo non resta che ricorrere al delitto d’onore. Il barone si industria in ogni modo per indurre il tradimento della moglie, agevolando un ritorno di fiamma della donna con un vecchio spasimante. Alla fine raggiunge il suo scopo: la uccide, viene condannato a soli tre anni ed esce in anticipo beneficiando della solita amnistia. Nella pellicola Germi si diverte a sottolineare la distanza tra il Paese reale e le minoritarie istanze progressiste di una certa politica mettendo in scena il grottesco comizio di un esponente comunista impegnato nel vano tentativo di emancipare l’uditorio maschile sul giudizio da riservare alla figura della signora Rosalia fuggita con l’amante: “Perché è ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel Sud che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto alfine il momento di affrontare il secolare problema dell’emancipazione della donna, così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto, io vi invito a esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire quale giudizio sereno ed obiettivo merita la signora Cefalù”. E la folla risponde in coro: “Buttana. Buttana. Buttanaaa”.

È in questo clima di patriarcato – oggi definito “tossico” – sostenuto dalla forza della legge che esplose fragoroso il “no” pronunciato dalla giovane Franca Viola, puntato contro il claustrofobico recinto sociale e normativo all’interno del quale la donna era ridotta ad un mero corpo di proprietà del maschio, convinzione non meno aberrante di quella che imponeva ai neri americani di far posto ai bianchi sui mezzi pubblici contro la quale sette anni prima si era ribellata Rosa Parks.

Trascorsi otto giorni dal rapimento di Franca, era il Capodanno del 1966, papà Bernardo venne contattato dai parenti di Melodia per concordare la cosiddetta “paciata”, l’incontro pacificatore tra le due famiglie che, seguendo una prassi consolidata, avrebbe dovuto chiudere l’incidente previa promessa del rapitore di sposare la giovane e restituirle l’onore perduto. Bernardo Viola finse di accettare e si disse perfino disposto a lasciare Franca presso l’abitazione di Filippo. In realtà l’uomo aveva preventivamente denunciato l’accaduto alla polizia che il 2 gennaio fece irruzione a casa del rapitore, liberò Franca e arrestò Melodia e i suoi complici. Al seguito degli agenti c’era anche Bernardo. Riabbracciò la figlia e in quel frangente le chiese cosa volesse fare della sua vita. “Non voglio sposarlo”, rispose sicura Franca e il padre accolse il suo grido di dolore: “Va bene: tu metti una mano io ne metto cento. Basta che tu sia felice, non mi interessa altro”.

Il “no” risoluto di Franca tolse il velo ad un’Italia già in fermento civile ma ancora zavorrata da valori arcaici. E la riscossa non venne – come era lecito attendersi – da Milano, Roma o Firenze, città dove allignavano le combattive avanguardie del femminismo; non sarà un convegno, un saggio, nemmeno un’interpellanza parlamentare a cambiare il destino delle donne; la scintilla decisiva scoccò in un remoto e imprevedibile avamposto di resistenza, in quella Sicilia profonda che aveva provato invano a scuotersi di dosso i vecchi potentati con una riforma agraria rimasta incompiuta malgrado il sangue versato nelle lotte. Dal quel Sud dimenticato e condannato ad emigrare arrivò la chiamata alle armi di Franca, ancora più assordante perché giunta non come manifesto programmatico di una femminista consapevole, ma come anarchica ribellione di una giovane colpita nella sua dignità di persona.

Per la prima volta una ragazza rifiutava il matrimonio riparatore, accettava di dichiararsi “svergognata” e sfidava le vecchie regole di un onore presunto e patriarcale. Il violentatore non se la sarebbe cavata con i fiori d’arancio, l’attendeva non il prete ma una giuria. In un baleno attorno alla figura di Franca Viola si accese l’attenzione della stampa, locale e nazionale, perché nel suo “no” qualcuno intravvide anche l’occasione di intaccare lo stesso potere mafioso, che anche sul patriarcato fondava le sue fortune.

Solidarietà nazionale che non valse a sciogliere il ghiaccio ostile formatosi ad Alcamo intorno alla famiglia Viola, sulle spalle della quale ricadde l’ostracismo della comunità. In un attimo papà Bernardo vide volatilizzarsi gli amici di sempre, chi poteva evitava di parlargli, nessuno gli offrì più un lavoro. In attesa del processo a Melodia e ai suoi complici – sarebbe iniziato a Trapani soltanto un anno dopo i fatti – di fronte a casa Viola stazionava in pianta stabile la polizia, mentre continuavano incessanti a giungere anonime lettere di insulti e minacce. Non servirono a incrinare la ferma volontà di Franca che anzi pretese di assistere a tutte le udienze: al Tribunale la ragazza giungeva scortata dalle forze dell’ordine e la sera faceva ritorno ad Alcamo sempre protetta dagli agenti.

In aula gli avvocati dell’imputato provarono invano a scardinare l’accusa di violenza, sciorinando tutto l’armamentario giuridico che i legali ben conoscevano, lo stesso che in quegli anni funzionava da deterrente contro qualunque donna avesse in animo di presentare denuncia per violenza carnale. Fattispecie che ancora fino al 15 febbraio del 1996 l’ordinamento italiano derubricava a delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non come crimine contro la persona. Così quelle poche malcapitate che avevano il coraggio di giungere fino in aula si trovavano ad essere vittime una seconda volta, oggetto di dotte disquisizione in merito alla parziale o totale penetrazione subita durante la presunta violenza – sui centimetri del reato si dilettò anche la Cassazione in una serie di incredibili pronunciamenti – esposte ad una vergogna insopportabile soprattutto se rapportata alla rigida pudicizia con le quali venivano educate le ragazze dell’epoca.

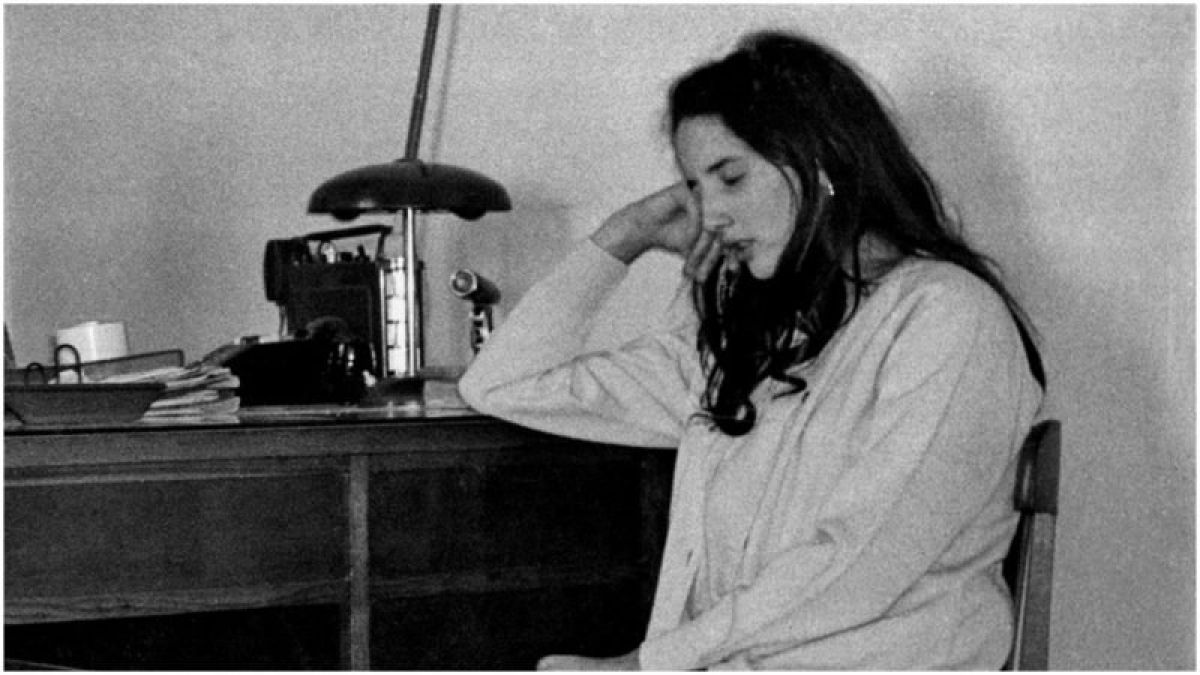

Ci provarono anche con Franca, ma non funzionò. Se in quei giorni e in quell’aula la ragazza siciliana si trovò a provare un senso di vergogna, fu soltanto per il suo ex fidanzato: “Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. La difesa di Melodia tentò di screditarla sostenendo che sarebbe stata consenziente alla fuga d’amore, che i due fidanzati avrebbero avuto rapporti carnali già nei primi tempi della loro frequentazione, addirittura in casa dei Viola. Gli avvocati si spinsero fino a richiedere una perizia medica per accertare quando davvero Franca avesse perso la sua verginità, pretesa respinta dalla Corte. Il 17 dicembre del 1966 il processo si concluse con la condanna di tutti gli imputati: Melodia a 11 anni (pena ridotta a 10 anni in appello, ma con l’aggiunta di 2 anni di soggiorno obbligato nei pressi di Modena), 7 tra gli amici e complici a 5 anni e 2 mesi ciascuno. Filippo uscì dal carcere nel 1976 e fu ucciso il 13 aprile 1978 con un colpo di lupara, probabilmente dai killer di una famiglia rivale.

L’attesa vendetta delle famiglie dei condannati contro Franca e i suoi per fortuna non arrivò mai. Nonostante l’arciprete di Alcamo le avesse predetto un avvenire da zitella, la giovane si sposò proprio nel suo paese natale con l’abito bianco, i fiori in chiesa e le partecipazioni. Era il 4 dicembre del 1968 e la cerimonia si svolse alle 7 del mattino, non alle 10 come era stata annunciato: una piccola bugia per depistare giornalisti, fotografi e curiosi. A convincerla al grande passo era stato il ragioniere Giuseppe Ruisi, un uomo della stessa tempra di Franca, tutto d’un pezzo come papà Bernardo, al quale non fecero né caldo né freddo le minacce ricevute, neppure l’estremo tentativo di Franca di dissuaderlo per timore di rappresaglia. Alla coppia arrivarono gli auguri del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e quelli del Presidente del Consiglio Giovanni Leone; l’allora ministro dei Trasporti Oscar Luigi Scalfaro regalò loro un biglietto valido per un mese su tutta la rete ferroviaria italiana; furono ricevuti in udienza da Paolo VI. Poi il clamore si spense. Franca e Giuseppe andarono incontro alla loro vita, sempre ad Alcamo dove sarebbero nati e cresciuti i loro figli. Anche la politica italiana dopo quell’improvvisa fiammata riprese il suo incedere pachidermico: al legislatore sarebbero serviti altri 16 anni per abrogare tanto il matrimonio riparatore quanto il delitto d’onore, cancellati per sempre dalla legge 442 del 5 agosto 1981. Praticamente l’altro ieri.